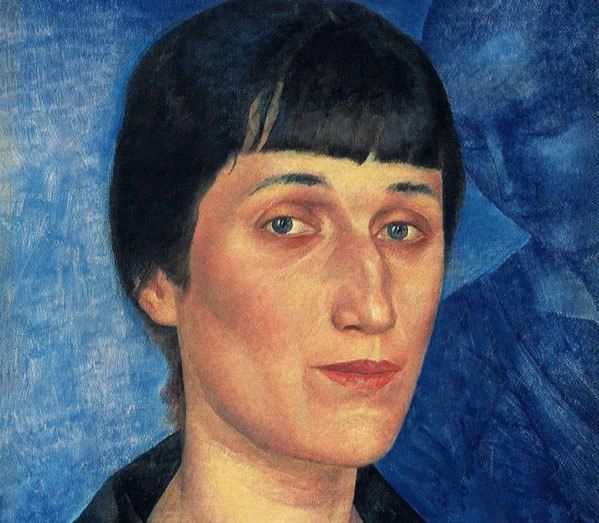

И мужество и женственность. О своеобразии лиризма Анны Ахматовой

Л. Колобаева

Сразу распознав в молодой Ахматовой поэта «настоящего», Блок подчеркивал «женское» начало в ее лирике. И это звучало то как порицание, то как признание особой ее природы. Он писал: «...я никогда не перейду через Ваше «вовсе не знала», «у самого моря», «самый нежный, самый кроткий (в «Четках»), постоянные «совсем» (это вообще не ваше, общеженское, всем женщинам этого не прощу)».

Усматривая излишнюю крайнюю степень в слове («самый... самый», совсем», «вовсе» и пр.), Блок скорее всего предостерегал поэтессу от экзальтированности, непростоты, неискренности — греха «общеженского». В другом случае женское в поэзии Ахматовой ставится Блоком в один ряд с «самоуглубленной и болезненной» ее манерой. В одной из своих статей, отделяя Ахматову от чуждой ему школы акмеистов, Блок утверждал: Настоящим исключением среди них была Анна Ахматова; во всяком случае, «расцвета физических и духовных сил» в ее усталой, болезненной, женской и самоуглубленной манере положительно нельзя было найти» выделено мной. — Л. К.).

Что Блок имел в виду, в какой мере был прав, говоря о «женском» поэзии Ахматовой? Как «общеженское» входит в общечеловеческое, как встречается и соотносится с мужественным началом в ее поэзии? Ахматова любила выделять в критике один ранний отзыв о себе:

В. Недоброво разглядел в ее поэзии «лирическую душу скорее жесткую, чем слишком мягкую, скорее жестокую, чем слезливую, и уж явно господствующую, а не угнетенную».

Мужество в поэзии Ахматовой не просто свойство ее натуры, черта биографии, скорее это исходное качество мироощущения, влиявшее на своеобразие ее лирической героини, на особенности лиризма и формы ее поэзии.

Идеал мужества наполнялся глубоко различным конкретным содержанием у таких самобытных поэтов, как Мандельштам и Ахматова.

Автор «Камня» ищет опоры для своего идеала человечности в культуре «позавчерашнего дня», по его собственному признанию. Но он ищет не вне истории, не в доцивилизованной, варварски-невинной естественности человека, свободного от бремени знания, а, напротив, в истории и именно той ее полосе, что в высшей степени отмечена могуществом разума, материалистически ясного сознания просветителей.

Власти твердого разума, сцепляющего, удерживающего и строящего устойчивую «архитектуру личности», по Мандельштаму, необходимо было вновь подчиниться и подчинить своевольнейшую современную лирику. Эти требования, несомненно, были близки и Ахматовой.

Драматический удел поэта, по убеждению Ахматовой, начинается с его потребности дарить себя, «расточать, а не копить», не согласующейся расчетливым мещанским миром. Эксцентрический символ «канатной плясуньи» в одном из ранних стихов Ахматовой («Меня покинул в новолунье...») означен стремлением лирической. героини предпочесть пустоте жизни отчаянный риск и безоглядность любви, хотя выбор этот страшен неизбежными срывами и погибелью («Пусть страшен путь мой, пусть он ясен, еще страшнее путь тоски...»).

Причина каждодневной драмы героини дореволюционного творчества Ахматовой в ее непримиренности с ничтожным и пошлым, с «грошами счастья», которые предлагает ей слишком трезвая, размеренная, пропитанная духом буржуазности проза жизни. В стихотворении «Я не любви твоей прошу...» (1914) состояние героини, покинутой женщины, горестно «торжественно». Этот тон найден поэтессой совершенно безошибочно. В нем спокойная сила и полнота духа, знающего цену истинным радостям («дружбы светлые беседы и память первых нежных дней...») и презирающего дешевые соблазны («А этим дурочкам милей сознанье полное победы...»). В ее молчаливом страдании больше достоинства и душевного здоровья, чем в безнадежном счастье героя: «От счастья я не исцеляю». Лирика Ахматовой с самого начала растет и возвышается в стремлении к идеалу мужества и простоты жизни. В стихотворении «Я научилась просто, мудро жить...» (1912) этот идеал видится в способности усмирять страсти, в умении находить чистую прелесть в буднях скромной природы («Когда шуршат в овраге лопухи и никнет гроздь рябины желто-кровной...»), в создании «веселого» искусства («Слагаю я веселые стихи...» Правда, такая простота еще весьма идиллична и самой поэтессой отмечается порой как иллюзия ее замкнутой жизни.

В идеале мужественной простоты у Ахматовой на свой лад сказалась, конечно, концепция сильной, нерефлектирующей, нераздвоенной личности, выдвинутая в 10-е годы поэтами близкого ей акмеистского «цеха». Однако, искусство «просто, мудро жить» Ахматова постигала по-своему, училась ему всю жизнь, со временем все глубже и вернее открывая его действительный смысл.

Наука мужества включала и преодоление Ахматовой первоначальной камерности, эгоцентрической сосредоточенности в «женской», интимной тематике. Впрочем, и в раннем творчестве это не была полная замкнутость. Марина Цветаева как-то в своих записках укорила Ахматову: «Все о себе, все о любви». Но тут же, словно опровергая в недоумении только что сказанное, добавляла: «Да, о себе, о любви — и еще — изумителъно серебряном голосе оленя, о неярких просторах Рязанской губернии, о смуглых главах Херсонского храма, о красном кленовом листе, заломленном на Песне Песней, о воздухе, «подарке Божьем...».

Неличные, эпические мотивы и поэзии Ахматовой становятся, как известно, значительными и широкими после Октябрьской революции. Это мотивы верности судьбе России, размышления об ее истории, о судьбах поколений, об ответственности перед прошлым и будущим. Полномерность и внушительность поэтического слова Ахматовой в годы Великой Отечественной войны питались тем, что в ее слове сошлись воинственный дух гражданского мужества, отстаивающего от фашизма все ценности мировой культуры, и нежность, бережность охраняющего жизнь материнства. Поэтому в стихах о войне — «Мужество», «Первый дальнобойный», «Победителям» и др. — неизбежно встает образ детей, всех детей «питерских сирот» и «ребенка моего». Поэтому и античная статуя («Статуя в Летнем саду») становится «доченькой», звезда трогает не горделивой своей красотой, а беззащитностью заплаканной девочки.

Одическая торжественность ахматовских военных стихотворений, проявляющаяся в твердой чеканке ритма, в мужественной лаконичности поэтической речи, соединяется с какой-то удивительной домашней простотой и открытостью тона, возможной только в общении с самыми близкими.

Пафос мужества, получивший в творчестве Ахматовой военных лет исторически значительное свое наполнение, заметно окрашивает собой и интимно-лирические ее темы. Это проявляется в новом звучании мотива внутренней победы над собой — над горечью разлук, муками памяти, болью «невстреч», в нерастраченной способности к самообновлению: «Надо снова научиться жить...», «Воскресать и жить...», «Заснуть огорченной, проснуться влюбленной...»

Но дух мужества претворен не только — и не столько — в содержании ахматовской поэзии, но в самом ее строе, в художественной форме. Лирика в творчестве Ахматовой преображалась прежде всего за счет того, что вся насквозь — по существу и по форме — прорастала зернами драматизма. Причем совсем иного, нежели у предшественников, скажем, романтически-безудержного, открыто трагедийного, взлетающего от «дна» к «высям» и вновь падающего в «бездну» (как у Блока), но драматизма закрытого, подспудного, молчаливого, по-мужски укрощенного.

Мало сказать, что в лирике, то есть искусстве субъективнейшем, небывалую роль приобретают «объективные», видимые и слышимые выражения человеческой психологии — обмен репликами, обрывки разговора, меняющаяся психологическая окраска внешних картин, интерьера, вещей окружающей обстановки. Необходимо осознать другое. Безошибочного худоественного эффекта Ахматова достигает прежде всего деталями действия, точнее, микродеталями его — образами жеста, внешнего и внутреннего движения, физического ощущения — процессов человеческой психики, протекающих где-то на самой ее глубине, на границе ясно осознаваемого и туманно-безотчетного. Художественный образ у Анны Ахматовой поэтому всегда прозрачен, отчетлив и в то же время не расшифрован. Перечитаем одно ее раннее стихотворение:

Хочешь знать, как все это было? —

Три в столовой пробило,

И, прощаясь, держась за перила,

Она словно с трудом говорила:

«Это все... Ах, нет, я забыла,

Я люблю вас, я вас любила Еще тогда!»

— «Да».

признание женщины в любви и ответ на него — здесь поданы как бы мимоходом, между прочим, в кругу повседневных мелочей. Выразительно то «ах, нет, я забыла», словно о пустяке перед тем, как сказать самое важное и отчаянное — «я люблю вас». В том же неожиданном, будто глухом тоне и ответ на признание. Всего лишь короткое, единственное «да», поставленное в конец стихотворения. Надо сказать, что эта концовка не давно была найдена поэтессой. В первой редакции стихотворения было совсем другое «да» — с удивлением, с вопросом, с криком — «Да?!» В более позднем варианте («Из шестой книги», 1940 г.) Ахматова меняет концовку — убирает кричащую интонацию, снимает знаки вопроса и восклицания, находит свое глухое и выразительное «да». Подобное «да» в ответ на откровение любви скорее всего можно сказать, если сам любишь глубоко, давно, когда втайне знаешь, ко всему готов, всего ждешь и ничему не удивишься. Такое «да» не равнодушие, но полнота вещего всезнающего чувства. Новая концовка придала произведению поистине ахматовскую художественную завершенность и совершенство.

Напряженность лирического переживания у Ахматовой разрешается всегда по-своему, принципиально иначе, чем, скажем, у Блока или Цветаевой У Блока напряжение уходит в бесконечную амплитуду трагических колебаний, от высочайших подъемов до отчаянных падений. У Цветаевой разрешается взрывом, кричащими нотами яростного негодования или самого забвенного восторга. Эмоциональная вершина стихотворений Ахматово чаще всего не вскрик, но молчание, не подъем голоса, а его приглушение до разрыва, как бывает при остановившемся дыхании:

Переулочек, п е р е у л... Горло петелькой затянул...

(«Третий Зачатьевский»)

Борьба началась не только что и закончится не сегодня. В ахматовских лирических композициях именно поэтому так неожиданны и экспрессивны их начала. Первая строка часто ответ на вопрос, который нам неизвестен, в стихотворени не задан. Начало как бы вовсе опущено, и это может быть подчеркнуто странным в первой строке многоточием. Переживание берется в своей сердцевине, в своем драматическом пике. Посмотрите, как стремительно, с полуслова, «с ходу» и как агрессивно, вызывающе начинаются многие стихотворения А. Ахматовой:

Тебе покорной? Ты сошел с ума!

Покорна я одной господней воле.

Я не хочу ни трепета, ни боли,

Мне муж — палач, а дом его тюрьма.

Какая есть. Желаю вам другую —

Получше. Больше счастьем не торгую,

Как шарлатаны и оптовики...

Забудут? — вот чем удивили!

Меня забывали сто раз,

Сто раз я лежала в могиле,

Где, может быть, я и сейчас.

К внутренней «событийности» слова тяготеет стиль Ахматовой. Иначе говоря, в ахматовской речи (как и в жанрах) мы узнаем управляющий ее поэзией закон «мужественной» действенности.

Так, гармонически соединив и уравновесив в себе две стихии — женственности и мужественности, робкую нежность чувств с победительным рационально-волевым, активно-действенным началом, лирика Анны Ахматовой обретает полноту всечеловеческого своего звучания.

Л-ра: Литературная учеба. – 1980. – № 1. – С. 147-150.

Произведения

Критика