Под шатром голубых небес

Примеров Б.

Взошло, ни на мгновение не опоздав на землю, вместе с добрым и приветливым солнцем предавгустовское утро. И сразу заблестели отточенной сталью полуокружные, как крестьянские косы, нежаркие лучи. В воздухе смешались с горьковатой полынью сладкие, теплые запахи ржи и пшеницы. Чувствуется по всему, что будет сегодня парить. И что припрятанный на некоторое время ветерок не даст зною полностью овладеть миром. Не раз в такую погоду я оказывался один на один с природой. И всегда в душе неизменно звучали любимые стихи дорогих мне поэтов, и среди них вот эти, никитинские:

Под большим шатром Голубых небес —

Вижу — даль степей Зеленеется.

Но что греха таить, только здесь, на земле Ивана Саввича Никитина, я ощутил всю широту и безудержность этих знаменитых строк. Я долго всматривался в уже ставшее мне близким небо. Оно было без единого облачка, от края и до края звонкое и чистое, воронежское небо. Как неожиданно оно похоже на то, под которым прошли мои детские и юные годы! — думалось мне в эти минуты, хотя сердцем-то я знал: каждому краю, будь то Рязанщина, Придонье или Орловская земля, дано свое, непохожее и неповторимое небо. И я волей-неволей искал характерные черты в этой голубизне, раскинувшейся шатром над всколосившейся золотой степью, над невеликой расторопной речкой Воронеж...

Судьба большого поэта всегда вмещает в себя судьбу его времени и его народа. Основная часть творческой жизни И.С. Никитина приходится на время, отмеченное в нашей литературе суровой, «кнутом иссеченной музой» Некрасова, а в обществе — небывалым демократическим подъемом. Это было сложное по своему характеру, долгожданное и вместе с тем дотоле неизвестное России время. Памятен случай, ставший в некотором роде исторической сенсацией. 30 декабря 1877 года северная российская столица стала свидетелем грандиозной демонстрации, в которую вылились похороны великого «печальника горя народного», известного в самых отдаленных уголках земли русской писателя — Николая Алексеевича Некрасова. Над свежей еще могилой, усыпанной цветами и венками, произносил свое знаменитое слово о Некрасове Ф. М. Достоевский. И в тот момент, когда он, говоря о значении народного поэта, поставил его имя вслед за Пушкиным и Лермонтовым, в толпе, состоявшей преимущественно из молодежи, раздались возгласы: «Выше! Выше!»... Этот факт, приводимый почти всеми историками литературы, а также запечатленный в собственно-дневниковых или историко-литературных записях таких непосредственных участников событий, как Достоевский и Тургенев, говорит о многом. На серединном переломе девятнадцатого столетия первостепенная роль отведена той поэзии, которая стала непосредственной защитницей жизни народной, провозвестницей ее будущего счастья, которая стала «музой мести и печали», музой участия в горе народном, музой страдающей и преодолевающей страдания.

Известно, что житейские и общественно-литературные пути Некрасова и Никитина не оставили сколько-нибудь определенных точек пересечения. Но одно несомненно: они шли параллельно, в одном направлении, и притом муза Никитина была достойной собеседницей и, может быть, сострадающей сестрой гневной и страстной поэзии Некрасова. Впрочем, утверждая это неоспоримое единство, нельзя обойти молчанием и такую художническую параллель, как Никитин и Кольцов. Кольцов — это точка отсчета поэтической дистанции, обозначенной в нашей литературе творчеством Никитина. Кольцов — это комплекс нравственных, эмоциональных и художественных сил, чуть позже спроецированных природой и на натуру его удивительного современника, земляка и последователя. И если поэзия Кольцова, по любопытному утверждению одного из популярных критиков конца XIX — начала XX века, это деревня нашей литературы, то поэзия Никитина — это деревня, сквозь нравственную призму которой пропущена и жизнь города. У Никитина, как и у Кольцова, абсолютный музыкальный слух к слову. Народный говор, народная песня своей ритмической стороною, конечно, тоже благотворно воздействовали на ритмическое чувство поэта. А если принять во внимание, что зрение называют чувством прозы, а слух — чувством поэзии, то можно сказать, что И. С. Никитин, как и его старший брат «по музам и судьбам» воронежский поэт-прасол Алексей Кольцов, принадлежит пусть и к не вполне раскрывшимся из-за недостатка образования, но тем не менее высокохудожественным натурам отечественной словесности.

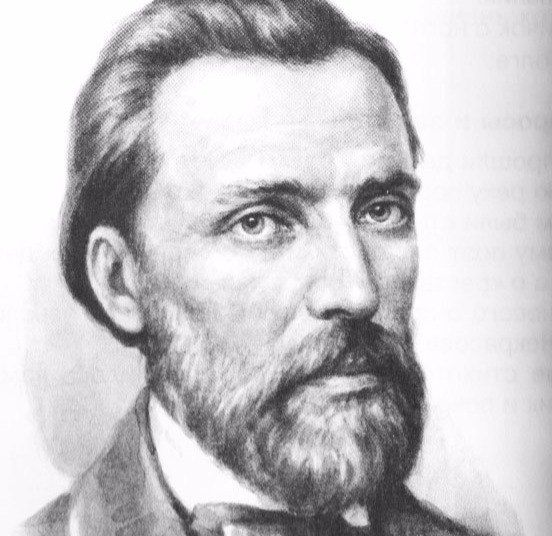

Иван Саввич Никитин родился сто пятьдесят лет назад — 21 сентября (3 октября по новомустилю) 1824 года в Воронеже, одном из красивейших по тем временам губернских городов России. Дом, где впервые увидел свет знаменитый в будущем поэт, до наших дней не дожил. Но, оказывается, время все-таки сохранило часть построек, так или иначе связанных с жизнью Никитина. Так, например, на Ильинском бугре, в одном из самых старых районов города, куда и добраться-то сейчас можно лишь пешком, на теперешней улице Шевченко под № 19 находится дом, похожий габаритами и планом постройки на тот, в котором прошли юные годы поэта. Верхний этаж, некогда деревянный, заменен каменным. Планировка дома, видимо, тоже основательно изменена. Но невредимым остался сводчатый подвал, где был расположен свечной завод отца. Сохранились внушительные железные крюки для подвешивания чанов, кованая узорная решетка, видимо, предназначенная для окна книгохранилища — начальной библиотеки Ивана Саввича. К счастью, уцелел от пожара в Великую Отечественную войну просторный дом в самом центре Воронежа — последнее пристанище Никитина. Сейчас это Дом-музей поэта.

Я видел землю, родившую неповторимый и неувядаемый талант Никитина! Я видел небо, озарившее и воспитавшее гармонию его чувств и мыслей! Я словно бы слышал его голос, звучавший в тирокошумныж воронежских перелесках, в степной очаровательной дали цветения, в рассветной утренней прохладе, в темной, упоительной тишине летней колыбельной ночи.

Счастье жизни никогда не исчерпывается только радостью общения художника с природой. Оно также предполагает и общение с родственными твоей душе натурами, немимолетное участие твоей жизни в их жизнях, оно становится возможным лишь при непосредственном, каждодневном единении их судеб с твоей собственной. Такого полного счастья в жизни И.С. Никитина было мало. Судьба, правда, сводила, иногда даже соединяла его с людьми, близкими по духу, но в большинстве своем дни его были днями одиночества. Среда, родившая и воспитавшая художника, естественно, не могла дать отклик на все пламенные, открытые порывы его сердца. Другая, интеллигентская, — хотя и принимала И.С. Никитина, установить прочное общение с ним не всегда могла. Женщины, которая дала бы поэту ощущение полноты жизни, рядом с Никитиным тоже не оказалось — единственный более-менее длительный роман его так и остался, по меткому замечанию одного из биографов, романом в четырнадцати письмах. Даже радости духовного общения с родителями у нашего поэта не было. Отец его, некогда зажиточный, а затем вчистую разорившийся мещанин, всю вторую половину своей жизни искал счастья в буйных попойках и ничтожных, меркантильных мелочах человеческого существования. Каких-либо сведений о влиянии матери поэта на духовное развитие сына тоже не сохранилось. Однако сама природа наделила Ивана Саввича Никитина сильным человеческим характером. Еще от прадеда и деда ему передалось как наследство одно из свойств никитинской породы — серьезное отношение к делу. Он и учился усердно и числился в списках лучших учеников губернской духовной семинарии. Страшная тяжесть легла на плечи совсем еще молодого человека, мечтавшего втайне об университетском образовании, когда он вследствие полной невозможности сводить концы с концами вынужден был отказать арендатору, который снимал у Никитиных постоялый двор, и взялся вести хозяйство сам. Он стал рачительным хозяином — заправским «дворником»: выдавал из амбара овес и ячмень для крестьянских лошадей, случалось, овладевал навыками повара, порою даже бегал в ближайший кабак за «горькой» для постояльцев. Как-то незаметно постоялый двор И. С. Никитина приобрел повсеместную известность среди заезжего люда. Скоро его материальные дела настолько поправились, что Никитин смог купить для себя и отца неплохой домик. Безденежье, казалось, ушло навсегда. Появилась наконец возможность выкраивать у жизненной суеты часы для чтения и собственного творчества. Ведь художественный талант, отпущенный ему природой, требовал выхода и воплощения! Конечно, в основном эти часы падали на глухое ночное время, когда, казалось, все в мире спокойно, тихо и счастливо.

Святая ночь! Теперь я чужд

Дневных тревог, насущных нужд.

Они забыты. Жизни полны,

Виденья светлые встают,

Из глубины души, как волны,

Слова послушные текут.

И грустно мне мой труд отрадный.

Когда в окне рассвет блеснет,

Менять на холод беспощадный,

На бремя мелочных забот...

И снова жажду я досуга

И темной ночи жду, как друга.

Но наступал день. И «бремя мелочных забот» с новой силой обступало поэта. Только теперь все чаще и чаще оно казалось не просто скопищем личных неурядиц и несообразностей жизни. Теперь за ним с какою-то настойчивой определенностью вырисовывалась картина бедствий и страданий всего трудового люда России. Разрозненные впечатления и наблюдения невольно складывались в одну — художническую копилку поэта, приводили к обобщению. «И все, что грязного есть в жизни самой бедной, — и горе, и разгул, кровавый пот трудов, порок и плач нужды оборванной и бледной, — я видел вкруг себя с младенче: ских годов» — слова, как раскаленные угли, вырываются прямо из души...

Глазу современного читателя, может быть, и покажутся изобразительные средства никитинской палитры слишком уж безыскусными, ведь он, читатель, уже привык к неожиданным и броским мазкам многих представителей нынешнего поэтического цеха. Да полно, где та тут искусство! — воскликнет иной изумленный знаток прекрасного. Но вглядитесь позорче в души вещей, которые как бы безмолвствуют, — сколько независимой фантазии, отрицающей дух подражания, откроется вам! Сколько неуловимого вдохновения и неожиданного природного смысла найдете вы в каждом вышедшем из рук мастера предмете! Никитину не приходилось хвататься за голову, мучительно выдумывать что-либо оригинальное, поражающее тонким художественным изыском или какою-то новацией. Слова, их «соразмерность и сообразность» как бы рождались в его душе сразу. Вещественное их начало лежало в природе, а проходя сквозь душу поэта, они как будто только выстраивались в гармоническом порядке.

«Я не знаю, что называется хорошим человеком. Верно, хорош тот, у кого есть душа, есть горячее чувство, безотчетно рвущееся из глубины сердца. Я не знаю, что назызается искусством, красотою в искусстве, его правилами. Верно, в том заключается оно, чтобы человек, какими бы словами, в какой бы форме ни говорил мне, но заставлял бы меня видеть перед собою живых людей, чувствовать веяние живой природы, заставлял трепетать лучшие струны моего сердца. Все это умел делать Никитин, этот сильный человек духом и телом. Он в числе тех великих, кем создан весь своеобразный склад русской литературы, ее свежесть, ее великая в простоте художественность, ее сильный простой язык, ее реализм в самом лучшем смысле этого слова. Все гениальные ее представители — люди, крепко связанные с своей почвой, с своей землею, получающие от нее свою мощь и крепость». Так писал в 1894 году в известной юбилейной статье по поводу 70-летней годовщины со дня рождения И.С. Никитина Иван Алексеевич Бунин. И поныне, пережив уже и свою восьмидесятилетнюю годовщину, небольшая статья эта остается лучшей из всего, что написано о творчестве истинно народного поэта, «сына Руси», потому что нынешний, 150-летний юбилей с еще большей основательностью и очевидностью подтверждает все сказанное большим русским художником о своем знаменитом собрате.

...Если попытаться представить себе Воронеж середины прошлого века, то вряд ли найдешь слова и образы, создающие картину более зримую, чем описание Никитиным города:

Но город вырос. В изголовье

Он положил степей приволье.

Плечами горы придавил.

Болото камнями покрыл.

Одно пятно: в семье громадной

Высоко поднятых домов,

Как нищие в толпе нарядной.

Торчат избенки бедняков,

В дырявых шапках, с костылями.

Они ползут по крутизнам

И смотрят тусклыми очами

На богачей по сторонам...

Настроение художника, вызванное определенным, остановленным им в поэтическом мгновении видом, передается нам. И вот мы уже представляем себе, как в одном из многочисленных, столпившихся в центре города домов склоняется над бумагой озаренное радужным пламенем свечи смуглое лицо:

«Не знаю, какая непостижимая сила влечет меня к искусству, в котором, может быть, я ничтожный ремесленник! Какая непонятная власть заставляет меня слагать задумчивую песнь в то время, когда горькая действительность окружает жалкою прозою мое одинокое, незавидное существование! Скажите, у кого мне просить совета и в ком искать теплого участия? Быть может, мою любовь к поэзии и мои грустные песни вы назовете плодом раздраженного воображения и смешною претензиею выйти из той сферы, в которую я поставлен судьбою. Решение этого вопроса я предоставляю вам и, скажу откровенно, буду ожидать этого решения не совсем равнодушно: оно покажет мне или мою ничтожность, или мое нравственное — быть или не быть?» Слова эти обращает И.С. Никитин к редактору «Воронежских Губернских Ведомостей», посылая ему одновременно и стихотворение «Русь». Ответ прийти не замедлил. Вскоре на страницах газеты появились стихи, перепечатанные затем многими российскими изданиями того времени. Вслед за тем «Москвитянин» представил своим читателям еще несколько стихотворений, сопровожденных краткими сведениями о поэте. А затем появилось и первое отдельное издание. Вопрос «быть или не быть» разрешился сам собой. А патриотические стихи И.С. Никитина стали известны во всех, даже едва грамотных слоях общества, они переписывались от руки, бытовали в изустном обращении, распространились далеко за пределами Воронежа и воронежского края.

Последние годы жизни поэта представляют собою чередование светлых элегических полос с темными и хмурыми. С одной стороны, к нему пришло писательское признание и с ним относительное благосостояние, с другой — были окончательно подорваны силы. Как истинная поэтическая натура, Никитин во многом не знал самоограничения и не умел беречь себя. Унаследовав от отца физическую силу, он однажды, будучи еще молодым, поднял непомерную тяжесть. Тут же почувствовал, как «внутри — что-то оборвалось». Со временем это стало мучительным недугом. Весной 1861 года он неосторожно искупался почти в ледяной купели едва проснувшейся от зимнего сна реки. Это обстоятельство и поставило последнюю точку в его жизни. Никитин слег в постель; и хотя до последнего времени надежда на благополучный исход болезни не покидала его, все-таки трудно было сознавать, что лучшие, молодые годы растрачены в тяжелых столкновениях с действительностью, что так славно начатое дело — открытие им собственного книготоргового магазина с читальней — может заглохнуть, что нет ничего страшнее смерти в полном расцвете творческих сил...

Шел 1861 год. Никитин с восторгом приветствовал отмену крепостного права, он, как и многие представители русской интеллигенции, связывал с этим событием поистине огромные надежды. Но, увы, этому прекрасному, талантливейшему выразителю народных дум и чаяний не суждено было ни осознать всю лицемерную сущность реформы, ни вслед за Некрасовым поставить новый вопрос перед русским обществом: «Народ освобожден. Но счастлив ли народ?» 16 октября 1861 года творческий и жизненный путь Ивана Саввича Никитина оборвался.

...Я старался попасть в Воронеж утром. Мне казалось, что сила впечатления, произведенного на меня никитинской землею, будет зависеть именно от этого. И я не ошибся. Несколько дней подряд, вставая на заре и уходя за город, я окунался в какую-то очаровательную, таинственную и одновременно реальную сказку природы.

Звезды меркнут и гаснут,в огне облака,

Белый пар по лугам расстилается.

По зеркальной воде, по кудрям лозняка

От зари алый свет разливается.

Дремлет чуткий камыш.

Тишь, безлюдье вокруг.

Чуть приметна тропинка росистая.

Куст заденешь плечом, —на лицо тебе вдруг

С листьев брызнет роса серебристая...

Вот и солнце встает,из-за пашен блестит,

За морями ночлег свой покинуло;

На поля, на луга, на макушки ракит

Золотыми потоками хлынуло.

Ну, конечно, конечно же, именно эти хрестоматийные строки «Утра» сопровождали мои воронежские зоревые прогулки. Впрочем, разве они не жили в душе моей с тех пор, как она впервые почувствовала и откликнулась на красоту мира?! — невольно подумалось однажды и тотчас же закрепилось в сознании утвердительным «да!». Да, я теперь убежден, что для многих из нас открытие природы начинается одновременно с подсознательным еще открытием художественного слова. Слово как бы обнажает перед нами душу природы, убирает все стороннее, второстепенное, заставляет увидеть поэзию мира не с внешней стороны, а обнаружить ее в себе, в своем еще, может быть, только формирующемся человеческом «я». Большую роль в этом процессе, несомненно, играет поэтическое слово Ивана Саввича Никитина.

...Давным-давно ведь это было: и день его появления на свет, и день отправки в редакцию письма с бесценными стихами, и выход первого поэтического сборника. «Но почему же, — думаю я, — строки, рожденные больше века тому назад, звучат в моем сердце так, как будто они написаны сегодня? Какая живительная неумирающая сила заложена в них, какая за ними стоит даль?» Ответом на этот вопрос может послужить опять-таки воспоминание.

Как сейчас вижу лето 1945 года. Окруженный радостно со всех сторон детьми (среди которых был и я), немолодой солдат в выцветшей от солнца и ветров гимнастерке читает Никитина:

И давно ль было,

Когда с Запада

Облегла тебя

Туча темная?

Под грозой ее

Леса падали,

Мать сыра-земля

Колей алася,

Й зловещий дым

От горевших сел

Высоко вставал

Черным облаком!..

Вдруг со всех концов

Поднялася Русь.

Собрала детей.

Стариков и жен,

Приняла гостей

На кровавый пир.

И в глухих степях

Под сугробами

Улеглися спать

Гости навеки...

Уж и есть за что,

Русь могучая.

Полюбить тебя.

Назвать матерью,

Стать за честь твою

Против недруга.

За тебя в нужде

Сложить голову.

Будто с высоты падают в сердце семена любви к земле, на которой ты родился. И самое главное — уже понимаешь, как взрослый: зерна эти дают глубокие корни, которые не вырубить никакому металлу, не выжечь никакому огню...

Солдат читал близкие духу того времени строки. За ними стояла история моей Родины, моего народа.

Л-ра: Октябрь. – 1974. - № 10. С. 200-204.

Произведения

Критика