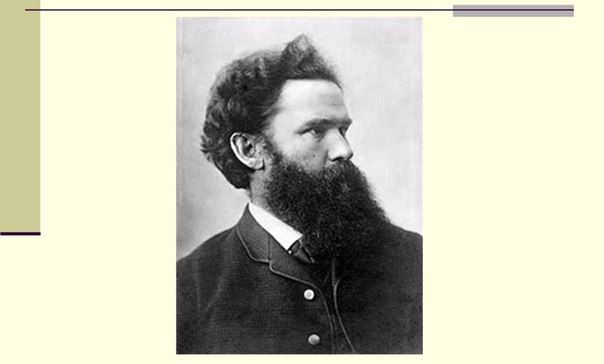

Пейзаж в творчестве В.Г. Короленко

Фолимонов Сергей Станиславович

Проблема изучения функций пейзажа в художественном произведении с давних пор привлекает внимание многих исследователей. Имеются многочисленные работы, раскрывающие функции пейзажа в творчестве отдельных писателей (Н.В. Гоголя, С.Т. Аксакова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др.), а также попытки обобщения и систематизации обширного материала. Тем не менее не все видные писатели и поэты попали в поле зрения исследователей, в то время как пейзаж в их произведениях представляет значительный интерес. К таким писателям относится В.Г. Короленко — необыкновенно тонкий психолог и талантливый пейзажист.

Начнем анализ с повести «Слепой музыкант». Перед Короленко стояла сложная задача — показать духовное становление обиженного судьбой человека, нарисовать его горький и тернистый путь к осознанию своего предназначения. Главный герой повести Петр всеми силами своей души, опираясь на помощь любящих его близких людей, стремится к гармонии и в конце концов достигает ее. И в этом сложном и противоречивом процессе природа играет основополагающую роль. На протяжении первых пяти главок. Внимание автора сосредоточено на чисто внешних событиях в семье Попельских (рождение слепого мальчика, осознание его близких этой трагедии и т.д.). Первый контакт с миром природы происходит к концу третьей в жизни мальчика зимы. Это главка шестая. Вся она посвящена весеннему пейзажу. Перед Короленко стояла сложная задача — выразить живую, многообразную весеннюю природу, насыщенную красками и оттенками, при помощи звуковой палитры. Он находит в языке все нужные звуки и полутона, создавая своеобразную музыку весеннего оркестра. Писатель использует богатейшие возможности звукописи, как правило, мало употребляемые в прозе и оттого особенно выразительные. К примеру, в небольшой по объему шестой главке I главы мы находим множество сонорных и гласных звуков. В результате проза становится певучей. В ее многоголосом хоре отчетливо различимы торопливый шум молодых клейких листочков, звенящий бег вешних потоков, таинственный стук буковых веток о стекло, почти колокольный перезвон неугомонной капели, а в качестве подголосков — окрики журавлей, тающих вдали: «Для слепого мальчика она (весна. — С.Ф.) врывалась в комнату только своим шумом. Он слышал, как бегут потоки весенней воды, точно вдогонку друг за другом, прыгая по камням, прорезаясь в глубину размякшей земли; ветки бука шептались за окнами, сталкиваясь и звеня легкими ударами по стеклам, А торопливая весенняя капель от нависших на крыше сосулек, прихваченных утренним морозом и теперь разогретых солнцем, стучала тысячью звонких ударов. Эти звуки падали в комнату подобно ярким и звонким камешкам, быстро отбивавшим переливчатую дробь. По временам под этот звон и шум окрики журавлей плавно проносились с далекой высоты и постепенно смолкали, точно тихо тая в воздухе». Для слепого, но тонко чувствующего мальчика эта симфония внешнего мира звучит мощным диссонансом: «На лице мальчика это оживление природы сказывалось болезненным недоумением. Он с усилием сдвигал свои брови, вытягивал шею, прислушивался и затем, как будто встревоженный непонятною суетой звуков, вдруг протягивал руки, разыскивая мать, и кидался к ней, крепко прижимаясь к ее груди». Короленко обращает наше внимание на отсутствие гармонии слепого ребенка и природы.

Пейзаж дается и через призму восприятия «зрячих» героев, например матери: «Был полдень. Солнце тихо катилось по синему небу. С холма, на котором они сидели, виднелась широко разлившаяся река. Она пронесла уже свои льдины, и только по временам на ее поверхности плыли и таяли кое-где последние из них, выделяясь белыми пятнышками. На поемных лугах стояла вода широкими лиманами, белые облачка, отражаясь в них вместе с опрокинутым лазурным сводом, тихо плыли в глубине и исчезали, как будто и они таяли подобно льдинам. Временами пробегала от ветра легкая рябь, сверкая на солнце. Дальше за рекой чернели разопревшие нивы и парили, застилая реющею, колеблющеюся дымкой дальние лачуги, крытые соломой, и смутно рисовавшуюся синюю полоску леса».

Как видим, картина природы становится подчеркнуто живописной, рассчитанной на сильное зрительное впечатление. Кроме того, в композиционном плане имеет место сравнение двух восприятий: мать Петра воспринимает природу всеми органами чувств и испытывает от гармоничного слияния с ней огромное наслаждение (она даже забывает на время о сыне). Петр же словно попадает в неведомый и полный необъяснимых для него тайн мир запахов. Писатель очень точно определяет его внутреннее состояние: «...казалось, он боялся, что упадет куда-то, как будто не чувствуя под собой земли».

Пейзаж, увиденный глазами матери, столь же живописен, сколь «слышим» пейзаж Петра. Короленко не упустил ничего зримого в распахнувшемся перед молодой женщиной земном просторе: цвет, форма предметов, перспектива, движение — все нашло в картине свое достойное место. Когда же автор приводит ощущения слепого, картина резко меняется. Исчезают зрительные образы, зато обостряются звуковые. Природа Петра — это ощущения, переданные глаголами «ударили», «согрели», «касается», «снимает», «пролегает». Все окружающее мальчика для него — холод и тепло, «пустое» до этого пространство то становится плотным, то «разряжается», унося куда-то и опьяняя. Затем появляются звуки, которые приносят с собой «...то яркую трель жаворонка, то тихий шелест распустившейся березки, то чуть слышные всплески реки. Ласточка свистела легким крылом, описывая невдалеке причудливые круги, звенели мошки, и над всем этим проносился порой протяжный и печальный окрик пахаря на равнине, понукавшего волов над распахиваемой полоской».

Уже с самого детства большое место в духовном развитии мальчика начинает занимать музыка. В этом смысле важную роль играет в повести эпизод знакомства Петра с дударем Иохимом и его удивительным искусством, рожденным сильными и непосредственными чувствами и как бы данным крестьянскому парню самой природой. Раскрывая секрет необычайного воздействия Иохимовой дудки на всех вольных и невольных слушателей, Короленко подчеркивает «природность» этого инструмента, который именно оттого и был способен выразить всю боль и горечь отвергнутой любви молодого дударя. Благодаря именно этому качеству дудка одерживает победу в поединке с горожанином-роялем, который со своей искусственностью и механичностью поначалу не вписывается в замкнутый мир маленькой усадьбы, в то время как дудка «была у себя дома, среди родственной украинской природы». Маленький Петр, страстно стремясь обрести гармонию с миром, впервые добивается этого через музыку незатейливого народного инструмента: «Специфический запах конюшни смешивался с ароматом сухой травы и острым запахом сыромятных ремней. Лошади тихо жевали, шурша добываемыми из-за решетки клочьями сена; когда дударь останавливался для передышки, в конюшню явственно доносился шепот зеленых буков из сада. Петрик сидел, как очарованный, и слушал».

Пейзаж у Короленко не только реален, но и воображаем. Таким образом возникает он, скуповатый, но емкий и оттого особенно выразительный, в воображении Максима Яценко, погруженного в историческую песню «Ой, там на горі, та й женці жнуть...»: «Максим Яценко заслушался грустного напева. В его воображении, вызванная чудесным мотивом, удивительно сливающимся с содержанием песни, всплыла эта картина, будто освещенная меланхолическим отблеском заката. В мирных полях, на горе, беззвучно наклоняясь над нивами, виднеются фигуры жнецов. А внизу бесшумно проходят отряды, один за другим, сливаясь с вечерними тенями долины».

Тот же пейзаж через пространство, звук и ассоциацию рисуется в воображении Петра: «Когда певец пел о горе, на которой жнут жнецы, воображение тотчас же переносило Петруся на высоту знакомого ему утеса. Он узнал его потому, что внизу плещется речка чуть слышными ударами волны о камень. Он уже знает также, что такое жнецы, он слышит позвякивание серпов и шорох падающих колосьев. Когда же песня переходила к тому, что делается под горой, воображение слепого слушателя тотчас же удаляло его от вершины в долину... Звон серпов смолк, но мальчик знает, что жнецы там, на горе, что они остались, но не слышны, потому что они высоко, так же высоко, как сосны, шум которых он слышал, стоя под утесом. А внизу над рекой раздается частый, ровный топот конских копыт».

Установление гармонии мальчика с окружающим миром — это извилистый путь, полный всякого рода неожиданностей и горьких истин. В этом смысле ключевой в повести является сцена встречи Петра с Эвелиной, девочкой из соседнего поместья. Эвелина помогает своему другу понять страшную истину, но в то же время своей любовью, искренним состраданием и детской непосредственностью сглаживает ее острые, ранящие углы. И утраченная было гармония восстанавливается. Пейзаж в сцене встречи Эвелины и Петруся выполняет психологическую функцию. Короленко показывает, как под влиянием перемен в природе меняется и состояние наших героев. Речь идет о психологическом параллелизме в классическом смысле слова (ливень льет — девочка плачет). Тем не менее связь эта совершенно очевидна. И наоборот — бури, происходящие в душах героев, находят отклик в природе: «Девочка перестала плакать и только по временам еще всхлипывала, перемогаясь. Полными слез глазами она смотрела, как солнце, будто вращаясь в раскаленной атмосфере заката, погружалось за темную черту горизонта. Мелькнул еще раз золотой обрез огненного шара, потом брызнули две-три горячие искры, и темные очертания дальнего леса всплыли вдруг непрерывной синеватой чертой. С реки потянуло прохладой, и тихий мир наступающего вечера отразился на лице слепого...»

В разговоре Петра и Эвелины впервые появляется важный (тоже ключевой) в повести символ солнца. Понятие это в сознании человека окружено священным ореолом, и от него тянутся многочисленные ассоциативные связи, закрепленные в мифологии и устном народном творчестве. Солнце — это жизнь, свет и тепло, радость и наслаждение: оно имеет глубинные связи с понятием «мать», так как солнце — мать Земли, мира природы, следовательно, и человека. Эвелина передает Петру свои живые впечатления от окружающей природы. Они основаны на поэтических фольклорных представлениях. Так что в сознание Петра природа входит олицетворенной: «Так, когда она говорила, например, о темноте раскинувшейся над землею сырой и черной ночи, он будто слышал эту темноту в сдержанно звучащих тонах ее робеющего голоса. Когда же, подняв кверху задумчивое лицо, она сообщала ему: “Ах, какая туча идет, какая туча темная-претемная! ”, он ощущал сразу будто холодное дуновение и слышал в ее голосе пугающий шорох ползущего по небу, где-то в далекой высоте, чудовища».

Отрочество — это новый этап во взаимоотношениях Петра и окружающего его мира природы. Теперь изменения и новый разлад вызваны внутренними причинами. У мальчика начинается интенсивное развитие самосознания, ставящее перед ним сложные и подчас неразрешимые для слепого вопросы. Душевный покой, установившийся было стараниями близких людей, был нарушен, и это наложило отпечаток на характер героя, на его мировосприятие. Мальчик пытается уловить в природе близкие ему теперь настроения и черты. В этом ему помогает народная песня, тонко передающая связь человеческих чувств с родной природой. «Все смеющееся, веселое, отмеченное печатью юмора, было ему малодоступно; но зато все смутное, неопределенно-грустное и туманно-меланхолическое, что слышится в южной природе и отражается в народной песне, он улавливал с замечательною полнотой. Слезы являлись у него каждый раз на глазах, когда он слушал, как “в полі могила з вітром говорила”, и он сам любил ходить в поле слушать этот говор».

Гармония углубляется, но приобретает иной характер. Петр здесь подобен Иохиму: он стремится жить с природой в унисон: «Усевшись где-нибудь на кургане в степи, или на холмике над рекой, или, наконец, на хорошо знакомом утесе, он слушал лишь шелест листьев да шепот травы или неопределенные вздохи степного ветра... Насколько он мог понимать природу, тут он понимал ее вполне и до конца... тут этот ветер вливался ему прямо в душу, а трава, казалось, шептала ему тихие слова сожаления... Он припадал к сыроватой, прохладной траве и тихо плакал, но в этих слезах не было горечи. Иногда же он брал дудку и совершенно забывался, подбирая задумчивые мелодии к своему настроению и в лад с тихою гармонией степи».

Петр постепенно «обживает», осваивает мир вокруг себя (сначала комнату, затем дом, двор, усадьбу). И все же до поры своей юности он живет в искусственно ограниченном пространстве, в некоем микрокосме, где все подчинено воле и заботам Максима, матери, Эвелины. Но такая тепличная атмосфера оберегает его не только от тяжких потрясений, но и от жизни. Понимая это, Максим решает «разорвать этот круг, отворить дверь теплицы, чтобы в нее могла ворваться свежая струя наружного воздуха».

Первые же столкновения юного Петра с жизнью приносят ему страдания. Всем своим существом он вдруг ощущает непреодолимое одиночество, свою отчужденность от шумного, наполненного молодым задором и по молодости эгоистичного общества. Теперь его уже на спасают и старые, привычные формы жизни. Юноша вырос из них, как вырастают из старого платья. Но поначалу он не способен породить в своей душе ничего, кроме страха, обиды и болезненной гордости. И вновь на помощь Петру приходит любовь. Коренной перелом в душе героя происходит в сцене у старой, заброшенной мельницы. Именно сюда, в свое излюбленное уединенное местечко прибегает Петр, инстинктивно ища спасения у природы от нахлынувших на него неразрешимых проблем. Но, как видим, мощные впечатления жизни заставляют его на какое-то время забыть тот язык, на котором он умел говорить с природой. Пейзаж здесь подчеркнуто отчужден от героя...

Эвелина вносит в этот разладившийся мир новую гармонию и новую истину. Петр с детских лет знал, что такое любовь. Это была любовь-жалость матери, мудрая любовь Максима и инстинктивно-равнодушная отца. Он привык эгоистично пользоваться этим богатством, не задумываясь о его цене и значимости. Любовь Эвелины, в которой она признается ему у заброшенной мельницы, — что-то совершенно иное, наполняющее существование каким-то особым смыслом, поднимающее над землей. Но это лишь часть той истины, которую принесла с собой Эвелина. Она дает почувствовать, что и сам он способен любить. Петр испытывает первый нежный трепет, держа в объятиях Эвелину и ощущая биение ее сердца: «Он сжал ее маленькую руку в своей. Ему казалось странным, что ее тихое ответное пожатие так непохоже на прежнее: слабое движение ее маленьких пальцев отражалось теперь в глубине его сердца. Сам он показался себе могучим и сильным, а она представилась плачущей и слабой. Тогда, под влиянием глубокой нежности, он привлек ее одною рукой, а другой стал гладить ее шелковистые волосы».

Важную роль в рассматриваемой нами сцене играет природа. Она меняется, преображается вслед за душевным преображением героев. Когда Петр, ощутив свою отчужденность от большого мира людей, свое одиночество среди них, убегает на любимое место — к старой мельнице, — его мысли путаются, все его существо напряжено от боли и горечи. От этого и их разговор с Эвелиной сначала не клеится. Они не понимают друг друга, так как говорят на разных языках (он — на языке обиженного эгоизма, она — на языке любви и самопожертвования). Но вот в их партию вступает третий голос. Это из усадьбы долетает песня, в которой любовь, счастье, простор сливаются воедино с тишиной ночи и ленивым шепотом сада. Этот неожиданный третий собеседник пробивает первую брешь в образовавшемся между молодыми людьми холодном непонимании. В самый напряженный момент этого свидания, в момент, предшествующий признанию в любви, песня вовсе смолкает, слышен лишь голос природы, словно замершей в ожидании чуда: «Несколько секунд стояла тишина, только вода тихо и ласково звенела в шлюзах». Зато после признания, когда слова любви прозвучали и загорелись ответным чувством в душе Петра, какое удивительное взаиморастворение героев и природы совершается перед нашими глазами. Наконец найден язык, понятный для всех трех героев. Это язык любви, на котором и поет ее вестник — соловей: «Было тихо; только вода все говорила о чем-то, журча и звеня. Временами казалось, что этот говор ослабевает и вот-вот стихнет; но тотчас же он опять повышался и опять звенел без конца и перерыва. Густая черемуха шептала темною листвой, песня около дома смолкла, но зато над прудом соловей заводил свою...»

Жизненный путь Петра — это путь прозрения духовного, обретения веры в собственные силы и свой талант, дающий ему преимущество над толпами «зрячих». Отныне его главным языком становится музыка, через которую он «видит» мир и в которой выражает свое к нему отношение. Конкретные пейзажные картины в последней части повести уже не появляются либо не играют такой важной роли е душевной жизни героя, как раньше. Но природа остается внутри Петра и, многократно осмысленная и пережитая, сливается с мелодиями его пьес: «Оставив итальянскую пьесу, Петр отдался своему воображению... Тут были голоса природы, шум ветра, шепот леса, плеск реки и смутный говор, смолкающий в безвестной дали. Все это сплеталось и звенело на фоне того особенного глубокого и расширяющего сердце ощущения, которое вызывается в душе таинственным говором природы и которому так трудно подыскать настоящее определение...»

И наконец, полной гармонии с миром слепой музыкант достигает во время своего дебюта в Киеве. Это момент окончательного «прозрения», за которым — любовь, паломничество со слепцами в Почаев, рождение зрячего сына и многое другое. Перед нами яркая, сложившаяся личность, способная волновать сердце и вести за собой. В его музыке, насыщенной образами природы, по-прежнему звучали боль и страдание, но это были уже не личные, эгоистические чувства, это было глубокое страдание и понимание: «Казалось по временам: то буря гулко гремит в небесах, раскатываясь в бесконечном просторе, то лишь степной ветер звенит в траве, на кургане, навевая смутные грезы о минувшем. <...> Среди яркой и оживленной мелодии, счастливой и свободной, как степной ветер, и, как он, беззаботной, среди пестрого и широкого гула жизни, среди то грустного, то величавого напева народной песни все чаще, все настойчивее и сильнее прорывалась какая-то за душу хватающая нота».

* * *

Несколько иные задачи ставит перед собой Короленко, вводя описания природы в очерк «Чудная». Очерк представляет собой рассказ в рассказе, и пейзаж (довольно скупой, но достаточно выразительный) выполняет двоякую функцию: является своеобразным звуковым фоном, под который ведется рассказ унтер-офицера Гаврилова, и играет роль выразительной детали, позволяющей передать глубину душевных переживаний героев. Отчасти пейзаж позволяет также передать местный сибирский колорит, сильны в нем и фольклорные мотивы. Своеобразной увертюрой для рассказа Гаврилова служит разбушевавшаяся метель: «А вьюга на дворе разыгрывалась, мелким снегом в окна сыпало, и по временам даже свет лучины вздрагивал и колебался». Писатель намеренно не дает нам развернутой природной картины. Такая картина, будь она включена в очерк, отвлекла бы внимание читателя от безыскусного, но сильного своей жизненной правдой рассказа пожилого унтера о поразившей его человеческой трагедии. Есть в этой короткой пейзажной зарисовке и еще один важный аспект: он дает начало едва заметному, но все же уловимому психологическому параллелизму, проведенному через весь очерк в качестве композиционного приема. Попробуем проследить его в тексте и определить влияние на стиль произведения.

Пейзаж в рассказе Гаврилова, переданный от его лица, вольно или невольно (на подсознательном уровне) связан с фольклором. Это легко объяснимо тем простым фактом, что унтер вышел из крестьянской среды. И хотя по прошествии многих лет отдалился от деревенской культуры («...от крестьянской работы отвык... пища тоже. Ну и, само собой, обхождение... Грубость эта...»), тем не менее красота и мерность народной речи им не утеряны, инстинктивное понимание того, как нужно строить рассказ, не утратилось. Отсюда его скупые, но точные и всегда к месту пейзажные картинки, во многом напоминающие песенные.

Первая картина природы в его повествовании появляется в эпизоде на железной дороге. Это небольшая картинка, увиденная рассказчиком из окна вагона: «Погода ясная в тот день стояла — осенью дело это было, в сентябре месяце. Солнце-то светит, да ветер свежий, осенний, а она (главная героиня рассказа. — С.Ф.) в вагоне окно откроет, сама высунется на ветер, так и сидит». Многое здесь весьма символично и очень важно для понимания психологии героев. И в первую очередь для самого Гаврилова. Для него эта барышня — революционерка или, по его образному выражению, — «политичка». Тем не менее, обладая добрым сердцем и относясь к окружающим с той «чисто русской любовью, которая в народе получила название «жалости», Гаврилов ищет возможности облегчить участь несчастной молодой девушки-страдалицы: «И сразу мне ее жалко стало... Конечно, думаю... Начальство, извините... зря не накажет... ну, а все-таки жалко, так жалко — просто, ну!» Эпизод у окна вагона — это первая попытка сближения, и хотя она заканчивается неудачей, зато кое-что проясняет для рассказчика в характере девушки. В первую очередь, это необычайное свободолюбие, которое сильнее всего на свете, даже самой жизни (это потом подтвердится словами самой героини, которая скажет, что лучше умереть на воле, среди «своих», чем в неволе — в тюремной больнице; сейчас же все это помогает герою понять пейзаж). Свежий (чистый — вольный) ветер и ясное солнце — одни из главных символов в устной народной поэзии, и, как правило, они бывают связаны с темой воли — неволи. Героиня как бы не совсем на свободе, но она и не в тюрьме. Природа преображает героиню, делая ее поистине прекрасной: «...к окну сядет, и опять на ветру вся, — после тюрьмы-то, видно, не наглядится. Повеселела даже, глядит себе, улыбается. И так на нее в те поры хорошо смотреть было!.. Верите совести...» Эта возникшая на краткий миг хрупкая гармония человека и природы вызывает сильное душевное потрясение у рассказчика. У него внезапно появляется острое желание спасти такое хрупкое создание от гибели, вырвать его из лап коварной судьбы: «...что, думаю, ежели бы у начальства попросить да в жены ее взять... Ведь уж я бы из нее дурь-то эту выкурил...» Однако столь удивительной гармонии не суждено длиться долго. Вскоре природа становится враждебной силой для смертельно больной молодой девушки. И тот же самый ветер, что был символом одухотворяющей свободы, становится зловещим символом надвигающейся смерти: «Как поехали (в почтовой телеге. — С.Ф.) — ветер сиверный, — я и то продрог. Закашляла крепко и платок к губам поднесла, а на платке, гляжу, кровь...» Чем ближе приближается героиня к месту назначенной ссылки, тем враждебнее к ней окружающая природа, которая словно бы торопится уничтожить взбунтовавшуюся гордячку: «К вечеру тучи надвинулись, ветер подул холодный, — а там и дождь пошел. Грязь и прежде была не высохшей, а тут до того развезло — просто кисель, не дорога!., дождиком прямо в лицо сечет; оно хоть, положим, кибитка-то крытая и рогожей я ее закрыл, да куда тут! Течет всюду; продрогла, гляжу: вся дрожит и глаза закрыла. По лицу капли дождевые потекли, а щеки бледные, и не двинется, точно в бесчувствии». Обращает на себя внимание «песенность» данной пейзажной зарисовки, на что указывают ритмичность и инверсия в речи Гаврилова. Он словно бы заново переживает все эти события. Фразы короткие, как будто сбивчивые: мысль рассказа мечется между описанием природы и заботами о своей несчастной подопечной. Есть и внутренняя соотнесенность с первым «гармоничным» пейзажем. И там и здесь рассказчик обращает внимание на лицо девушки («Повеселела даже, глядит себе, улыбается». — «...вся дрожит и глаза закрыла. По лицу капли дождевые потекли, а щеки бледные...»). Если в первом случае солнце дарило девушке жизнь и счастье (пусть даже иллюзорное), то во втором дождь символизирует горькие мучения, скорбь и печаль. В дальнейшем картины природы и вовсе становятся фольклорными: олицетворение, постоянные эпитеты, фразеологизмы и т.д. в изобилии встречаются тут: «Дорогой-то, знаете, ночью все дожди, погода злая... лесом поедешь, лес стоном стонет. Ее-то мне и не видно, потому ночь темная, ненастная, зги не видать...» Это высшая точка в испытаниях героини по пути к месту ссылки. Затем ее судьба проясняется, о чем возвещает взошедшее солнце: «Как к городу подъезжать стали, очнулась, поднялась... Погода-то прошла, солнце выглянуло, — повеселела...»

Отдельно следует сказать о композиционной роли метели в очерке. Ею начинается и заканчивается рассказ Гаврилова. Если перед началом рассказа метель только разыгрывается («А вьюга на дворе разыгрывалась...»), как бы настраивая на большую и трагическую историю, то после его окончания мы слышим уже «глухие рыдания бури», оплакивающей «скорбный образ умершей девушки». На первый взгляд, логичнее было бы описать затихающую непогоду, однако это не соответствовало бы самой идее очерка. Ведь тайна «чудной», перевернувшей всю жизнь унтера, осталась для него неразрешимой загадкой.

Но, пожалуй, с наибольшей силой и яркостью талант и мастерство Короленко-пейзажиста проявились в самом лучшем (по признанию его великих современников — Л.Н. Толстого и А.П. Чехова) из написанных им произведений — в очерках «У казаков». Особенно интересны очерки с точки зрения использования писателем фольклорного и этнографического материала. Смело можно сказать, что Короленко был таким же «Колумбом» казачьего Уральска, как Островский — Замоскворечья.

Очерки «У казаков» В.Г. Короленко характеризуются широким использованием художественных приемов отражения действительности и выразительных средств, свойственных фольклору. Короленко часто одухотворяет природу, заставляя ее активно участвовать в развитии сюжета, сливая природу в одно целое с описываемым действием. Пейзаж в очерках Короленко несет большую идейную нагрузку, выполняет важную композиционную функцию. Так, для многих очерков пейзажная зарисовка является либо зачином, либо концовкой. Зачин порою музыкален, напевен, его мелодический импульс тесно связан со строем казачьей лирической песни. Он эпичен по тональности, ведет читателя в своеобразный и неповторимый мир уральской природы, подчеркивает связь с темой родины и истории. Так, описывая в первом очерке свое знакомство с Уралом и особенностями казачьего рыбного промысла, Короленко вводит в текст следующую пейзажную зарисовку: «По настилке учужного помоста мы перешли на другой берег реки. Здесь он значительно выше и обрывается крутым, глинистым яром... — Азия! — сказал мой спутник, указывая рукой на безграничную степь, уходившую далеко к горизонту... Река невдалеке поворачивала и терялась за мысом, но далее, в синевших предвечернею мглою лугах долго еще сверкали ее разорванные, светлые излучины... Правый берег ее ("самарская сторона”) — издавна казачий; левый, а за ним вся степь до Бухары и Аральского моря — киргизская сторона... Над этой светлой полоской, сверкающей в зелени лугов, кипела вековая борьба и лилась кровь. Орда считала реку своею. Со времен уральского Ильи Муромца, “старого казака Харкушки”, она “перелазила” броды и переправы и кидалась “на Русь”, уводя оттуда скот и пленных. Казаки сторожили переправу, старались выбить киргизов поглубже в степь и захватить левый берег с поемными лугами и ковыльной степью».

По эмоциональному тону и сюжетной направленности данная пейзажная зарисовка вполне соотносима с такой распространенной и любимой в казачьей среде песней, как «Яик, ты наш Яикушка!». Сравните:

Яик, ты наш Яикушка!

Яик, сын Горынович.

Про тебя, про Яикушку,

Идет слава добрая.

Про тебя, про Горыныча,

Идет речь хорошая.

Круты бережки, низки долушки У нашего пресловутого Яикушки. Костьми белыми казачьими усеяны, Кровью алою молодецкою упитаны, Горючими слезами матерей и жен поливаны.

Пейзажные зарисовки в очерках Короленко никогда не бывают слишком большими по объему, зато автор максимально отачивает слог, стараясь, чтобы его описания отличались простотой и глубиной, прозрачностью фразы. Как в фольклорном сознании Урал-батюшка тесно связан со всей жизнью и историей казаков, так и в приведенном отрывке Короленко делает его отправной точкой своих воспоминаний, насыщенных преданиями и легендами. Не случайно также, что во время размышлений в сознании автора появляется былинный образ «старого казака Харкушки», который ассоциируется у писателя с фигурой Ильи Муромца. Во-первых, это позволяет автору придать своим воспоминаниям «былинный» характер, а образам — эпичность и масштабность; во-вторых, выразительно подчеркнуть вековечный характер противостояния Европы и Азии. Вообще образ Урала — один из сквозных образов всего цикла «У казаков». Вокруг него так или иначе строится действие в произведении. Он (Урал или Яик) исток и конечная точка всех ассоциативных связей, за счет которых во многом и складывается повествование.

Яик — это воплощение казачьей родины. Любовь и преданность казаков ему безграничны. В нем — залог свободы, добытой тяжелым трудом, политой казачьей кровью, слезами жен и матерей. Все это дает писателю возможность включать данный образ-символ в различные контексты, делая его художественные функции широкими и разнообразными. Обратимся к эпизоду разговора писателя с «учужным» казаком, который также заканчивается предельно лаконичной пейзажной зарисовкой. Ее назначение прежде всего в том, чтобы сделать более выразительной историю с «жадной до прибыли» ванюшинской машиной (имеется в виду первый пароход, появившийся на Урале, но «изгнанный» по требованию казачьего войска за пределы общины): «Дикий Яик, девственный и вольный, пока свободно бежит между ярами, шипит у железных шестов учуга и баюкает залегающие в омутах “ятови”. Казаки уверены, что это навсегда».

Казаки живут в гармонии с природой, осознавая взаимозависимость всех ее составляющих элементов и собственных действий. Этим объясняется отношение уральцев к реке и ее обитателям как к равным, живым существам, о которых говорят и даже поют, связывая с ними все самое главное в своей жизни. Как о хороших знакомых спрашивает казачий офицер об осетре и судаке, осведомляясь об их поведении во время последнего «визита» к учугу. Полусказочно и почти мистически звучит комментарий автора к данному разговору: «...казак делится новостями мутной глубины, в которой читает, как в открытой книге». Подобные же слияния «речных» образов с человеческими мы находим и в уральских лирических песнях. Равенство обитателей речной глубины жителям казачьего городка очевидно:

Тошно рыбушке сидеть, милой, во сетке,

А мне размолоденькой Сидеть, милой, в клетке...

Еще одной композиционной функцией фольклора в очерках, связанной с устным поэтическим творчеством, является психологический параллелизм. Примеры такого фольклорного художественного приема мы в изобилии найдем в уральских народных песнях. Особенно часто параллелизм в них подчеркивает не только глубину человеческих переживаний по поводу того или иного события в личной судьбе или в судьбе казачьего края, но также оттеняет масштабность и трагизм самого события, что объясняется высокой степенью коллективизма, общинности казаков. Взяв за основу этот устно-поэтический прием, Короленко использует его при создании своих пейзажных зарисовок, которые (а они чаще заканчивают, а не предваряют рассказ) заставляют читателя еще раз эмоционально пережить описанные перед этим события. Так, третий очерк заканчивается подобной пейзажной зарисовкой. В ней перед нами предстает грозный и дикий образ Яика-батюшки, такого же непокорного и необузданного, как народная стихия, как страстное желание свободы и справедливости. Начинается эта зарисовка с олицетворенного образа пугачевского «дворца»: «“Дворец" стоял все так как же насупленный и молчаливый, в окне кузнецовского дома мелькнуло за стеклом детское личико. Степной ветер взметывал белесые листья тополей над старым руслом реки, а невдалеке, в своих крутых берегах, бурлил и метался дикий Яик...» Композиционно «дикий Яик» прочно связывает легендарное прошлое казачества с его современностью. Литературные эпитеты, указывающие на олицетворение образа «насупленный» и «молчаливый», эмоционально близки устойчивым фольклорным - «крутые», «дикий». Таким образом, становится очевидным, что Короленко использует поэтические приемы, присущие устному народному творчеству, вносит в свою творческую лабораторию элемент народно-поэтического сознания.

* * * '|

Некоторые явления природы и детали пейзажа в произведениях Короленко приобретают характер сквозных образов и мотивов, а порой вырастают до значения символов. Одним из таких сквозных образов является образ дороги.Особенно последовательно этот образ проведен через очерковую прозу XIX века. Так, важную композиционную сюжетообразующую роль играет образ дороги в очерке «Чудная». Дорога создает ощущение непрерывного движения человеческой жизни, устремленности в неведомую даль. На этой дороге героев ждут многочисленные трудности и испытания, как физические, так и нравственные. Но все потери и приобретения, которые происходят в пути, в совокупности и составляют жизнь человека. Дорога раскрывает характер путника, строго и беспристрастно определяет цену его личности. Особый интерес у писателя вызывают люди, для которых непрерывное движение по этой дороге (и в прямом и в переносном смысле) становится главной жизненной целью. Это бродяги, философию и характеры которых с такой симпатией и даже любовью раскрывает Короленко в целом ряде своих произведений — «Соколинец», «Федор Бесприютный» и других. Так, главная героиня очерка «Чудная», переживающая острый, трагический разлад с миром, стремится только к одному – найти место, где она могла бы обрести успокоение, забыться среди товарищей по революционной борьбе. Таким образом, прибытие героини на место ссылки (окончание пути в прямом смысле слова) является одновременно и конечным пунктом ее жизни. Иначе разрешается этот сквозной образ в рассказе «Соколинец». Главный герой его, бродяга Василий (Багылай), не может найти себе пристанища, поэтому дорога становится целью его жизни, его призванием. Останавливаясь надолго в пути, Василий теряет ощущение полноты жизни. Оседлое существование начисто лишает его возможности реализовать свою личность. В этом смысле символично звучат слова героя в финале рассказа: «Уйду с ним (татарином Ахметкой. – С.Ф.) в тайгу... Что на меня так смотришь? Бродяга я, бродяга!.. Последние слова он произнес уже на скаку. Через минуту только туча морозной пыли удалялась по улице вместе с частым топотом лошадиных копыт.

Через год Ахметка опять приходил в слободу “за бумагами”, но Василий больше не возвращался».

Более сложной становится идейно-художественная и композиционная функция образа дороги в очерках Короленко «У казаков». Это уже не просто дорога жизни одного человека, это исторический путь большой казачьей общины, а через нее — и всей страны. Причем образ этот органически сливается с образом степи, по которой путешествует автор, собирая необходимые ему материалы об Уральском крае.

В сознании казаков и в их фольклоре степь представляет собой своеобразный символ, раскрывающийся двояко, в зависимости от контекста, в котором он употреблен. В разговорах уральцев степь — это символ свободы и независимости, вольной и достойной жизни, но в то же время она и символ борьбы, вековых кровавых распрей, символ горя и утраты близких. Причем эти значения, на первый взгляд, чуждые друг другу, тесно взаимосвязаны. Ведь борьба с враждебной степью — это борьба за свободу и независимость. Подтверждением этому может служить развернутая картина степной природы в очерке пятом, где речь идет о кровавых событиях давно минувших дней, о противостоянии казаков и степных народов. Кульминацией очерка является рассказ старого казака Хохлачева, образ которого соотносится с образами былинных богатырей. Пейзажная зарисовка заканчивает очерк, и в ней отчетливо ощущаются прочные ассоциативные связи с изложенным здесь материалом. В композиционном плане она представляет собой своеобразный лирический эпилог главы. Психологически же подчеркивает и усиливает драматизм некогда совершившихся здесь событий: «Большой широкий курган, каких много рассеяно по степи, вероятно, очень древнего, еще, может быть, доисторического происхождения, лежал на заливном лугу, а невдалеке тянулся невысокий вал. Два небольших возвышения, вроде могил, близ этого кургана, быть может, насыпаны над павшими в битве с Фрейманом... Последние косые лучи солнца золотили траву на этих могильниках, и степной ветер шептал что-то невнятное и печальное...

На юго-востоке подымалась луна, большая и бледная, а книзу от нее по небу лилась тихая гамма чудесных вечерних оттенков. Степь закутывалась мглою, ленивые увалы тянулись по ней, точно ужи, разлегшиеся на отдых; где-то звенел, как птица, слепыш... кое-где отсвечивали степные озера, ильмени и ерики...» Наряду с литературными традициями, придающими картине природы четкость и реалистичность, в приведенной нами пейзажной зарисовке ощутимы элементы фольклорной образности. Например, вполне очевидна олицетворенность образа самой степи, которая «закутывалась мглою» (историческая неопределенность, распутье), а также отдельных ее составляющих («ленивые» увалы, шепчущий что-то степной ветер). Писатель пытается увидеть степь глазами Анания Хохлачева, и поначалу курганы и могилы наводят его на мысли о минувших битвах, то есть степь как бы олицетворяет собой непримиримую вражду, нескончаемую битву за свободу и независимость. Но картина динамична, и вскоре в ней появляются просветленные нотки, под конец же она кажется совершенно мирной и безобидной, а вражда, некогда здесь кипевшая, навсегда уснувшей. На этом фоне эпически бесстрастный рассказ Хохлачева про «старую кровь» выглядит еще более фантастическим преданием глубокой старины.

При помощи образа дороги в очерках «У казаков» раскрывается тема времени, связанная с противоборством нового и старого (а для уральских казаков — добра и зла). Ярким подтверждением может служить эпизод, получивший название «Железная дорога и верблюды». В нем повествуется о том, как исконные обитатели степей ведут упрямую борьбу с новым ненавистным для них соседом. Борьба заключается в том, что верблюды ложатся на рельсы, мешая движению паровоза. Но время неумолимо, и упрямство своенравных степных хозяев ведет лишь к их гибели под колесами. В контексте очерков Короленко этот эпизод ассоциируется с патриархальными представлениями казаков, упрямо придерживающихся старины. Таким образом пересекаются две враждебные параллели: железная дорога (олицетворение цивилизации) и дорога степная, символизирующая заповедную казачью родину.

Еще одним ключевым символом в пейзажах Короленко является огонь. Символ этот многозначен и изменчив, что зависит от конкретных художественных задач писателя. Порой он разрастается до целого пожара или мощных грозовых сполохов, а порой рассыпается искрами в непроглядной ночной тьме. Так, в очерке «Чудная» «одинокий огонек станции на опушке гудящего бора» является символом счастливого окончания трудного и опасного переезда, символом домашнего очага и отдыха. Огонек в фонаре старого молокана из рассказа «Убивец» говорит о надежде на помощь и благополучный исход путешествия (герой рассчитывает получить хороших лошадей и надежного возницу, чтобы благополучно миновать шайку воров-«бакланов»). Мастерски обыгрывает Короленко многозначность этого символа в рассказе «Соколинец». Огонь здесь — могучий бог юрты, антипод грозной надвигающейся тьме, с его медленным угасанием в очаге якутской юрты душой рассказчика властно овладевает тоска по далекой родине, убивающая последний огонек надежды: «Минуты, часы безмолвною чередой пробегали над моей головой, и я спохватился, как незаметно подкрался тот роковой час, когда тоска так властно овладевает сердцем, когда “чужая сторона” враждебно веет на него всем своим мраком и холодом, когда перед встревоженным воображением грозно встают неизмеримою, неодолимою далью все эти горы, леса, бесконечные степи, которые залегли между тобой и всем дорогим, далеким, потерянным, что так неотступно манит к себе и что в этот час как будто совсем исчезает из виду, рея в сумрачной дали слабым угасающим огоньком умирающей надежды...» Но, разгоревшийся вновь, он вносит в существование человека радостную, жизнеутверждающую ноту, обретает дар языка и чувства: «Вскоре в камельке, широко зиявшем открытою пастью в середине юрты, вспыхнул огонек зажженной мною лучины. К этому огоньку я приставил сухих поленьев смолистой лиственницы, и в несколько мгновений мое жилье изменилось до неузнаваемости. Молчаливая юрта наполнилась вдруг говором и треском. Огонь сотней языков перебегал между поленьями, охватывал их, играл с ними, прыгал, рокотал, шипел и трещал. Что-то яркое, живое, торопливое и неугомонно-болтливое ворвалось в юрту, заглядывая во все ее углы и закоулки».

Но поистине философского масштаба достигает этот символ в рассказе «Огоньки». Здесь привычная деталь ночного зимнего пейзажа и связанный с ней оптический обман превращаются в неожиданный обобщенный образ светлых человеческих идеалов, в манящий призрак счастья, освещающий своими дерзкими сполохами угрюмое и однообразное течение жизни и дразнящий воображение путников: «И долго еще мы плыли по темной, как чернила, реке. Ущелья и скалы выплывали, надвигались и уплывали, оставаясь назади и теряясь, казалось, в бесконечной дали, а огонек все стоял впереди, переливаясь и маня, — все так же близко, и все так же далеко...»

Л-ра: Литература в школе. – 2001. - № 7. – С. 2-9.

Произведения

Критика