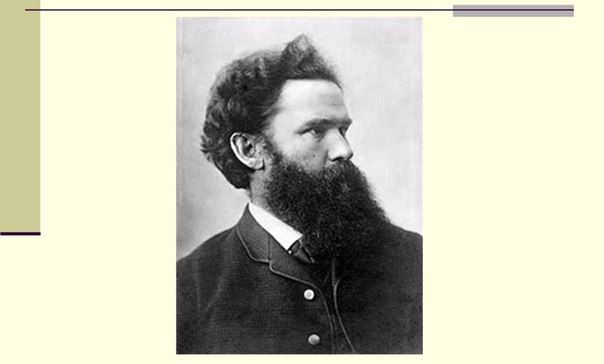

О Владимире Короленко

Корней Чуковский

«Русская мысль», № 9 / 1908 г.

I

Не знаю, почему, я был сильно удивлен, когда заметил, как часто и охотно Короленко изображает смерть. Кажется, нет ни одного художника, который питал бы такое пристрастие к этому ужасному сюжету. Если бы в настоящей жизни свирепствовала такая громадная смертность, какая свирепствует в рассказах Короленко, — мир давно перестал бы существовать.

В очерке «Река играет» семеро мужиков-песочинцев утопают в реке. В «Сказании о Флоре» римляне избивают шесть тысяч триста человек. В рассказе «Убивец» разбойник нападает на женщину, разбойника убивает ямщик, ямщика убивает бродяга. В рассказе «Мороз» замерзает один человек, а другой идет за ним на поиски и тоже замерзает.

В рассказе «Лес шумит» лесник убивает помещика. В рассказе «Сон Макара» священник сгорает живьем. В рассказе «За иконой» мордва убивает схимонаха. В рассказе «Без языка» вешается в парке безработный.

В «Истории моего современника», — которая уже третий год печатается в «Русском Богатстве», — мальчик гимназист умирает в карцере, помещик обливает крепостного на морозе водой, а парубки до смерти избивают поленьями молодого кучера Антося. («Русское Богатство», 1907, I, и 1908, II и VIII.)

В рассказе «С двух сторон» человека раздавливает поезд. В «Последнем луче» ссыльный падает в пропасть в ту самую минуту, как к нему издалека пpиезжает его жена. В «Ат-Даване» чиновник стреляет в генерала. В «Государевых ямщиках» ямщик Фрол замучивает до смерти жену и насилует пассажирку. В «Соколинце» арестанты халатами удушают троих товарищей, затем убивают шестерых солдат, а офицеру ножом отрезают голову и с размаху бросают ее в море.

И что поразительнее всего, — из этого сонмища покойников ни один у Короленко не умер естественной смертью!

Короленко как будто и не знает, что есть люди, мирно умирающие у себя в постели. Он ни разу не изобразил нам домашней комнатной смерти, той самой, которая, например, у Толстого так часто пугает нас.

Короленке как беллетристу, нужно, чтобы люди не просто умирали, а тонули бы, попадали под поезда, замерзали, вешались, душили друг друга, сгорали бы в огне, гибли бы под ножом. Изо всех сотен и сотен умерших в его книгах только одна девочка Маруся («В дурном обществе») умерла своей смертью, — да и то собственно не своей, а от страшного «серого камня» в подземелье. И совсем недавно, в последней книжке «Русского Богатства», он упоминает о смерти своего отца, но именно упоминает, а не описывает ее.

Во всех же остальных вещах Короленке как будто мало одного ужаса смерти, и к нему он пристегивает еще ужас той обстановки, при которой совершилась смерть. Получается ужас удесятеренный, до какого умели добираться только такие знатоки и смакователи ужаса, как Гойя, Бодлер, Эдгар По.

Вот теперь, как раз кстати, в «Шиповнике» издан альбом офортов Гойи. Перелистайте их, вы увидите, что у этого демонического художника тоже нет мертвецов, умерших естественной смертью. Ему этого тоже как будто мало. Он тоже только и знает, что зарезанных, четвертованных, посаженных на кол, расстрелянных, сожженных, повешенных. И не отказался бы, я думаю, Гойя от того, например, кошмарного образа, который создан Короленко в «Смиренных», от человека, сидящего на цепи десять лет.

Или этот отвратительный безрукий, который (в рассказе «Парадокс») творит ногою крестное знамение, — разве он не достоин того, чтобы творцом его был Гойя? Или другой безрукий, еще более страшный, тот, что перерезал и погубил столько народу (в «Очерках сибирского туриста») — чем он не создание Гойи, на этом своем «дьявольском» сером коньке? Или, наконец, эта темная подлесная деревушка, почти сплошь состоящая из сифилитиков, которые (в книге «В голодный год») с зловонными ртами и провалившимися носами, в молчании, оцепенении и ужасе, покорно гниют и разлагаются в курных, закопченных избах, — нет, самому Гойе не выдумать ничего кошмарнее!..

II

Но почему же, чем дальше я это пишу, тем более меня возмущает каждая моя строчка?

Короленко — поэт ужаса, смерти и крови!? Да разве это возможно! Да ведь стоит только назвать это имя, и вы тотчас же вспомните что-то милое, задушевное, полузабытое, как именины в далеком детстве. Словно по бархату водишь рукою, когда читаешь его! Да ведь это, может быть, уютнейший уголок во всей российской словесности, а уж что безмятежнейший, так это даже наверное! Одни синенькие обложечки этих книг, и те настраивают как-то особенно мирно. Даже заглавия у них какие-то ласковые: «Лес шумит», «Река играет», «Марусина заимка», «В ночь под светлый праздник». И вдруг, оказывается, в этом чистеньком уголке, где положительно только розовой лампадки не хватает, целая навалена куча гнуснейших каких-то трупов, уродов, монстров, утопленников и удавленников, слепых, безруких, калек, — а мы этого и не замечали.

И вот спрашивается, почему же мы этого не замечали, каким образом удалось Короленке скрыть от читателя весь этот ужас, сделать так, как будто ужаса нет совеем и никогда не бывало, зарыть мертвецов в землю, смрад заменить благовонием — и весь мир претворить в ласковую и светлую улыбку?

Каким чудом он, вечно стоящий на грани ужасного, вечно влекущийся ко всему трагическому, так легко и весело преодолевает это ужасное и трагическое, и снова и снова побеждает его?

Недавно вышла новая его книжка «Отошедшие». И в ней он тоже подошел вплотную к ужасному и трагическому. Книжка посвящена воспоминаниям о трех глубоко несчастных людях: об Успенском, сошедшем с ума; о Чехове, который, умирая медленно и долго, ясно видел надвигавшуюся смерть, и о Чернышевском, задушенном сибирскими казематами. Словом, будто нарочно самое ужасное, грустное и обидное выбрал Короленко для своих воспоминаний. И он зовет «трагической» судьбу Успенского, говорит о «страшной трагедии» Чернышевского и в последних годах Чехова видит «неутолимую печаль» (стр. 48, 77, 101).

Но здесь-то и начинается чудо.

Едва только эти трагические люди попали на страницы к Короленке — они каким-то странным колдовством превратились в людей идиллических.

Чернышевский, по воспоминаниям Короленки, оказался своеобычным и остроумным стариком, с бодрою речью и шутливыми повадками, и мы как будто слышим со страниц этой книжки его напряженно-веселый голос:

— Ну вот, очень рад, милая вы моя. Это отлично, право. Это очень хорошо. Я очень рад, что узнал вас… Я ведь знаете, как поцеловал у вас руку — из галантности. А-а, а вы не знали: я ведь галантнейший кавалер.

Глеб Успенский тоже изображен Короленкой в те мгновения, когда он был как можно дальше от трагедии и как можно ближе к идиллии. Вот он сидит на чемодане, без копейки денег, и вокзальный сторож покупает ему на свой счет билет. Вот он лезет ночью в окно, чтоб тайком убежать на откос. Вот он беззаботно раздает направо и налево кредитные бумажки, вот он говорит смешное про журнальную мочалку, вот он помогает ресторанным певичкам, вот он делает из множества папирос одну, — все идиллия, идиллия, идиллия, а трагедия отошла куда-то в сторону; она где-то есть, но так далеко, что нам и разглядеть ее издали трудно.

С Чеховым у Короленки вышло то же самое. Все другие вспоминавшиe о Чехове, — Горький, Федоров, Бунин, Куприн, — знали покойного писателя только в последний «неутолимо-печальный» период жизни, и сохранили нам «неутолимо-печальный» его образ. Короленке же и здесь наиболее запомнилась «самая счастливая полоса» его жизни, «радостная, — как он сам выражается, — идиллия».

И все это у Короленки выходит фатально, иначе и выйти не может: неизбежно его талант влечется к трагедии, и неизбежно же претворяет ее в ее противоположность.

III

И если бы все это значило, что Короленко идиллический писатель, — на этом бы можно было и кончить. Но в том-то и дело, что темы и сюжеты у Короленки, как мы видели, почти сплошь трагические, страшные, бурные, и только, попав в его художественную мастерскую, они после долгой обработки выходят оттуда как бархатные: гладкие, мягкие и приятные. В самом деле, представьте себе на минуту, что где-нибудь, ну хотя бы в романе Уэльса, существует такая фантастическая мастерская и что над дверьми у нее даже вывеска:

Переделка и перекройка

смерти и ужаса

в бархат, шелк и атлас

и что мастерскою этой заведует великий художник, большой знаток этого дела, который посвятил ему всю свою жизнь и все свои силы, и давайте придумывать, какие художественные средства станет он употреблять для достижения этой фантастической цели.

Может он, например, сделать так: взять что-нибудь самое страшное и рассказать его как шутку, как анекдот, с беззаботным смехом, чтобы страшного никто и не заметил, а все заразились бы весельем.

Короленко именно так иногда и делает. Он берет, например, того священника, который сгорел заживо в печи, и пишет про него улыбаясь:

«Все жалели доброго попа Ивана. Но так как от него остались одни только ноги, то вылечить его не мог уже ни один доктор в мире. Ноги похоронили, а на место попа Ивана назначили другого». («Сон Макара».)

И это достигает своей цели: ужас ужасного события уже не ужасает вас, и вам остается одно: улыбка. Мастерская выполнила свой заказ превосходно.

А вот и еще подобный случай: утонуло семь человек в реке: сколько вдов, сирот, матерей, сколько слез и ужаса. Но снесите этот ужас в Короленковскую мастерскую, и у вас получатся такие строки:

«Пошли семеро песочинцев в село Благовещение железо чинить: лемеха там, сошники, серпы и прочее деревенское орудие. Ну, починили, идут назад к реке, и сумы с железом в руках несут. А река, вот как и теперь же, приплескивает сильно, играет, да еще ветер по реке ходит, волну раскачал. А лодка-то, известно, верткая. «А что, братцы вы мои, — говорит один, — как лодку у нас ковырнет, ведь железо-то, пожалуй, утопнет. Давай, робяты, кошели к себе привяжем, кабы железо не потопить». — «И то мол дело!…» Так и сделали. К реке шли — железо в руках несли; в лодку садиться — давай на себя навязывать. Выехали на середину, река лодку-то и начни заливать, лодка и опрокинься. Ну железо-то крепко к спинам привязано, не потерялось. Так вместе с железом хозяева ко дну и пошли, все семеро!» («Река играет».)

Опять, вместо ужаса, смех: навязали на себя железа, чтобы получше утонуть. Такие смешные люди. Смерть, где, жало твое! Нет этого жала и пропала смерть; фантастическая мастерская снова сделала свое дело чудесно.

Пускай даже дьявол попадет туда, так и то из самого страшного Мефистофеля, демона, сатаны он, под властью Короленковского смеха, превратится в милого и ласкового черта, — например, в «честного еврейского черта Хапуна», простодушного добряка, который тащит еврея в пекло, дает ему там без всяких патентов торговать, и через год тащит разбогатевшего на землю, как это произошло в рассказе «Иом Кипур». Правда, иной «чертяка», пролетая по небу, несет под мышкой кошницу с проклятыми панами и сыплет их, как семена, на землю и сеет их среди идиллических хохлов, но и он выглядит каким-то добряком пред смеющимся взором Короленки.

Иногда их целая свора, этих «мелких проказников, с хвостами крючком и смешными рожками», — столь непохожих на Сологубова мелкого беса, — и они то прячутся в рукомойники, то принимают вид девиц, ящериц или свиней. Монахи их безо всякого страху ловят, наказывают, как собачат, и опять отпускают на волю.

А иногда — и того смешнее! — это просто переодетый поп, который, — как рассказывает Короленко в «Истории своего современника», — в шутку прицепил себе бычачьи рога, а они и приросли к нему навеки.

Самое страшное пугало вселенной, которое художники всех поколений и племен с испугом воплощали в величавых и грозных образах, выходит из мастерской Короленки смешным огородным чучелом, которого не боятся и воробьи.

И здесь эта мастерская сделала свое дело прекрасно. Самый ад оказался у нее нестрашным, смешным и уютным.

IV

Но не всякий же ужас можно уничтожить смеясь. У Короленки для этой цели имеются и другие, более изощренные средства. Вот в очерке «Лес шумит» лесник убивает помещика, — и смерть эта, конечно, ужасна, но какое нам дело до этой смерти, если очерк «Лес шумит» — есть легенда, а время действия в легенде всегда так от нас далеко, и самое действие совершается в легенде так гармонично и размеренно, и вся легенда покрыта таким прекрасным туманом, что, поистине, у Короленки нет более верного средства для борьбы с ужасным, роковым и трагическим, чем именно легенда.

И недаром поэтому так много у Короленки легенд!

Мордва убила монаха, который спрятался от нее на колокольню и тащила его за ноги вниз, и голова его билась о ступени лестницы, — и это было бы ужасно, если бы это была не легенда. Но, Боже мой, это, именно, легенда, далекая и прекрасная, — об Оранском Богородицком монастыре, — вставленная в рассказ «За иконой».

Римляне избивают шесть тысяч человек, — и это бы тоже ужаснуло нас, если б это тоже была не легенда, не далекое и прекрасное «Сказание о Флоре».

Ах, Короленко так любит легенды, предания, сказки: ему так хочется видеть ужас жизни расцвеченным и раскрашенным! Нет почти ни одной его вещи, где бы не было, хоть в виде эпизода, какой-нибудь прекрасной легенды.

В «Отошедших» рассказана легенда о Шамиле. В очерке «Ночью» о «жидовском черте Хапуне». В рассказе «Иом Кипур» о нем же. В «Слепом музыканте» о поэте казацком Юрке и о славном ватажке Игнате Каром. В «Сказании о Флоре» — об Ангеле Скорбного Понимания.

В «Истории моего современника» рассказаны легенды о черте, попе и мужике («Современность», 1906, I), а также о чертенятах, являвшихся печерским подвижникам («Совр. Зап.», 1906, I). В «Последнем луче» — о знатном ссыльном, который упал в пропасть. В «Морозе» — о замерзших и оттаявших словах. В книге «В голодный год» — об антихристовой прелести. Но не только вставляет Короленко в свои рассказы отдельные легенды, многие рассказы он даже пишет в виде легенд.

Таковы: «Судный день», «Сон Макара», «Лес шумит», «Тени». Легендарною жизнью не живешь, ею только любуешься издали; и не страшен легендарный ужас, он пленителен и красив. Прошлое всегда прекрасно и никогда не бывает трагично. Трагично одно настоящее.

V

И вот почему Короленко так любит прошлое, вот почему он так любит вспоминать. Недаром все сибирские рассказы, — где ужасного больше всего, — написаны им в виде воспоминаний. Из всех русских писателей он писатель наиболее мнемонический. У него есть какой-то гений поэтической памяти. И всегда его тянет не к тому, что он пережил недавно, а к тому, что он пережил давно, что, за отдаленностью времени, успело уже кристаллизоваться, очиститься, облагородиться, покрыться каким-то ровным туманом, — что успело уже превратиться в легенду.

Для него вспоминать — это значит, именно, творить все новые и новые легенды, это значит с новой силой делать то дело, к которому инстинктивно всегда устремляется его дарование: искоренять из нашей жизни трагедию, изображать человечество изъятым из-под ее губительной власти.

И его поэтическая память великая пособница ему в этом стремлении. Если бы Шекспир не изобразил нам страдания Отелло так, как будто они совершаются сию минуту, если бы муки Ромео и Джульетты были нам переданы, как далекие, полулегендарные воспоминания детства, то мы сидели бы в театральных креслах и улыбались им, а не мучились бы ими заново из века в век, из поколения в поколение.

И Короленко знает это свойство воспоминаний. И потому, смотрите: «История моего современника» — есть его воспоминания о себе, а «Отошедшие» — его воспоминания о других. И из этих воспоминаний мы узнаем, что и прочие вещи Короленки есть в сущности тоже воспоминания. Мы узнаем, например, что большеголовый мечтательный мальчик Голован из рассказа «Ночью» есть воспоминание автора о самом себе, что и дядя Генрих из того же рассказа, и фантастический «Зеленый господин», и даже тараканы, фигурирующие в этом рассказе, — все это — сладкое воспоминание из далекого детства Короленки. Оттуда же мы узнаем, что тот самый судья, который изображен «В дурном обществе», есть воспоминание Короленки о своем отце; что развалившийся древний дворец, играющий такую большую роль в этом рассказе, есть воспоминание о Ровенском дворце князей Любомирских. И кучер Иохим из «Слепого музыканта» оказывается воспоминанием, и учитель Падорин из рассказа «Не страшное», и пан Уляницкий из «Парадокса», и Микеша из «Государевых ямщиков» — все это воспоминание, и, когда описывалось Короленкой в различных рассказах, было для него прекрасной и умилительной легендой.

Именно поэтому Короленко всегда изображает свой вчерашний день и ни разу не изобразил какого-нибудь своего «сегодня», — иначе ему пришлось бы отбросить ту радужную призму, сквозь которую теперь столь обаятельным кажется ему мир. Ибо эта обаятельность мира ему нужнее всего. И никогда не высказывая того, что он чувствует в эту минуту, он с великою обстоятельностью повествует о тех чувствах, которые были у него двадцать, тридцать и сорок лет назад.

Как Леониду Андрееву, например, всегда нужно писать только о том, что он переживает сейчас, и совершенно неинтересно писать о своем прошедшем, так Короленко всегда влечется исключительно к своему прошедшему и с необычайной силой отталкивается от настоящего.

Не только события, но и душевную свою жизнь Короленко изображает с отдаленнейших точек времени: это значительно облегчает работу его фантастической «мастерской».

VI

И что еще помогает ему в достижении этой странной цели, которую он бессознательно поставил себе — это стилизация его вещей. Стилизации не знал никто из писателей его поколения. Но у него «Сказание о Флоре» звучит, как латинская хроника. У него диалектика «Теней» выдержана в стиле платоновских диалогов. «Лес шумит» и «Иом-Кипур» — написаны в украинском стиле. И каждую свою легенду он любит писать в особенном, специальном тоне, очень дорожа ее общим колоритом. И под этим прикрытием стиля нам становится в мире еще уютнее. Стилизованные страдания, ведь, так далеки от настоящих и стилизованное отчаяние так отличается от нестилизованного…

Но мастерская, о которой мы говорим, не могла бы выполнить ни одного заказа и давно бы уже закрылась, если бы у Короленки не было одного свойства, очень помогающего ему в его задаче: громадного гипнотического таланта. По смерти Чехова у Короленки в русском искусстве нет соперников, и главная черта его дивного дарования — это гипноз. Короленко — художник-гипнотизер. И в лучших своих вещах он с первых же строк умеет навеять на читателя такую атмосферу непобедимого благодушия, бесхитростной мечтательности и смиренного, бессознательного юмора, что потом, что бы ни попало в эту атмосферу, все начинает нести на себе отблеск ее очарования.

Попадает ли туда перевозчик Тюлин, пьяный, ленивый, вороватый и глупый, — и тотчас же, словно изнутри, весь он начинает светиться каким-то особенным светом, и что бы уж он ни стал делать, мы, гипнотизированные заранее, говорим в умилении: милый Тюлин!

Юрьевчане, хотевшие раскидать «на затмении» телескопы, — милые Юрьевчане! Соловьихинцы, таскавшие прохожего к проруби, — милые Соловьихинцы! И те, что посадили больного на цепь, — милые, трижды милые люди! И Андрей Иванович, дергавший за нос купца, — милый Андрей Иванович! И Лозинский, хватающий каждого прохожего за руку и холопски ее целующий — милый Лозинский! Здесь какое-то колдовство великого гипнотического таланта, и сколько бы ни творилось вокруг него зла, насилия, мерзости, все это он вовлечет в какую-то нежащую мелодию, и, силою своего внушения, претворит в умилительную, наивную красоту.

И начнет казаться, что весь мир — это наивный пейзаж, и наивный Андрей Иванович, и наивная речка Ветлуга, и наивные тучи на небе, и наивный столб на прибрежьи с наивною надписью:

Пожертвуйте проходящие на колоколо Господне.

И исчезнет из мира ужас, и вот уже все уютно и ясно, как в комнате. Вы ездите, вслед за Короленкой, за тысячи-тысячи верст, но комнатная уютность мира ни на минуту не покидает вас. В каком-то рассказе Короленко воскликнул однажды: — Каких чудес не может случиться вон в этой божьей хатке, что люди называют белым светом!

И под гипнозом его таланта веришь на мгновение: да, да, весь мир — это, именно, божья хатка, где все убрано, чисто, знакомо, и где так хорошо, когда «лес шумит», и «река играет», и песочинцы тонут, и сгорает сибирский поп, и римляне избивают шесть тысяч человек, и Успенский сидит на чемодане, и Чернышевский целует у дамы руку и говорит ей смеясь:

— А вы и не знали: я галантнейший кавалер!

И под этим гипнозом великого таланта, как под лунным сиянием, вдруг на минуту поверишь, что жизнь — это скрытая легенда, сказание, святочный рассказ, и, посмотрите по сторонам, вглядитесь внимательнее в окружающих людей: как удивительно они вдруг переменились! Как красивы стали их движения и нежны слова, и поэтичны поступки. О, конечно, люди грабят по-прежнему и по-прежнему насильничают, — но все это где-то так далеко, и так давно, и все это вовсе не страшно, и все это вовсе не главное, а самое главное и единственное, что на самом деле делают люди в этом волшебном короленковском царстве: они упоенно и неутолимо мечтают.

VII

Мир Короленке не страшен: он полон мечтателей и фантазеров.

Мечтает ямщик Микеша, и в глазах у него Короленко подметил какую-то «грустную растерянность и темное бессознательное стремление, неизвестно куда».

Мечтает писарь Гаврилов в рассказе «Черкес»; мечтают арестанты и мечтают часовые в очерке «В ночь под светлый праздник». И в смутном бормотании спящего бродяги-Соколинца Короленке опять-таки слышатся «неопределенные вздохи о чем-то». И «как грибы в тенистом месте» растут странные мечты двух малолетних мечтателей из очерка «Парадокс». Даже тот помещик, который в «Истории моего современника» обливает крепостного на морозе водой, — тоже у Короленки оказывается фантазер.

А «синие и глубокие» глаза ямщика Силуяна из рассказа «В облачный день» светятся опять-таки «живо, умно и несколько мечтательно». И девушка, которую везет мечтательный Силуян, тоже мечтательница и мечтает она о юноше с «мечтательными глазами» (кн. III, 318).

Какое-то удивительное царство синих мечтательных глаз, — эта огромная Россия, которую так хорошо знает Короленко от Якутска и до Житомира.

У Матвея Лозинского-Дышла, который «без языка» отправляется в Америку, все такие же голубые задумчивые глаза, и в голове у него носятся все те же мечты «смутные и неясные, глубокие и непонятные».

У Тюлина-перевозчика те же «голубые глаза» и, конечно, те же мечтания. И у той девицы, Раисы Павловны, из «Ат-Давана», которая столько мечтала о Гуаке, Францыле-Венецыяне и о маркграфинях бранденбургских, тоже непременно были голубые глаза, хоть писатель и не говорит нам об этом. И разве те мужики-песочинцы, которые так наивно утонули в родной речонке, могли не иметь голубых глаз? Или сгоревший сибирский поп, разве мог бы он без голубых глаз так наивно и приятно сгореть?

Голубоглазость обязательна для обитателей этих синеньких книжек, и мне сдается, что у героев Вл. Короленки даже самые души голубоглазые.

О чем мечтают эти голубоглазые души, для Короленки все равно. Лишь бы они мечтали. Среди мечтателей ему легко и не страшно, мечтатели лучше всего помогут ему перестроить вселенную в «божью хатку». И он простит и полюбит все: и невежество, и жестокость, и глупость, но не простит человеку одного: если этот человек не мечтатель.

Человека без голубых глаз, лишенного каких бы то ни было мечтаний, — вот кого он единственно чуждается и к кому, как художник, он чувствует отвращение.

На реке Ветлуге, которая «играет», все мечтательно и все голубоглазо, и поэтому все получает от Короленки его благословение. Не мечтательны там одни только начетчики-уреневцы, и потому Короленко ни за что не дает им приюта в своей «божьей хатке». — «Отчего, — спрашивает он, — так тяжело мне было там, на озере, среди книжных народных разговоров, среди «умственных» мужиков и начетчиков, и так легко, так свободно на этой тихой реке, с этим стихийным, безалаберным, распущенным и вечно страждущим от похмельного недуга перевозчиком Тюлиным?»

И старательно избегает Короленко этих разрушителей его идиллического, голубоглазого мира, который обошелся ему так дорого. Нелегко было Короленке построить этот мир, и теперь, когда с такими усилиями этот мир, наконец, построен, Короленко естественно боится всякого постороннего вторжения…

Поразительно: даже у моралиста-Толстого, развенчателя всех легенд и обольщений жизни, сумевшего даже религию основать без грезы, без фантазии, без мистики, и социальное учение — без утопии, — даже у этого трезвейшего из аскетов отыскал Короленко «прекрасную мечту, навеянную чудным, волшебным сновидением», даже его превратил он в «мечтателя» (см. «Русское Богатство» 1908, YIII. «Лев Николаевич Толстой», ст. Вл. Короленки). И как же ему было иначе. Иначе страшен ему Толстой, иначе нет ему доступа к Толстому, для которого торчком торчат все скелеты жизни, столь старательно прикрываемые Короленкой. Полюбить Толстого, и «простить» Толстого Короленко мог только в том случае, если и у Толстого окажутся все те же «голубые, мечтательные глаза», которые оправдали, в глазах Короленки, и Тюлина, и Силуяна, и Микешу.

VIII

Итак, мы видим, что все свойства короленковского таланта как будто кем-то нарочно направлены на то, чтобы вытравить из жизни ужас, вывести его оттуда, как выводят пятно из белоснежной скатерти.

Кажется, что сама природа вооружила Короленку против ужаса всеми возможными средствами.

Он смотрит на ужас сквозь воспоминания, а от воспоминания ужас смягчается и прихорашивается.

Он смотрит на ужас, как на легенду, а легенда украшает и расцвечивает ужас.

Он стилизует сказания об ужасе, а стилизация отчуждает их от нас.

Он часто склонен ужасное претворять в идиллию, и идиллия примиряет нас с ужасным.

Чаще всего он готов улыбаться, и не раз встречал трагедию улыбкой, от которой таяла и исчезала трагедия.

И всю силу своего художественного гипноза, который дает его творчеству такую власть над нашими душами, он обращает опять-таки на то, чтобы вырвать, вытравить, выгнать из нашего мира ужас.

Делает он это бессознательно и часто против воли. Иногда он даже пытается бороться с этими инстинктивными устремлениями своего таланта, и, им наперекор, себе самому в отместку, пишет, например, рассказ «Не страшное», чтобы показать, что и он способен чувствовать ужас, и что даже в не страшном он может видеть страшное. Но талант его и здесь остается верен себе и воле художника не подчиняется: не страшное так у него не страшным и остается!

И страшно Короленке без страшного. Мир без ужаса мертвый мир, и человек без трагедии покойник. Если черт не страшен, если ад не страшен, если не страшна ни жизнь, ни смерть, то нужно насильно создать себе что-нибудь страшное, выдумать, изобрести его. И Короленко пытается испугать себя хоть «не страшным». Но поздно: слишком уж прилежно работал он всю жизнь над искоренением страшного и слишком он усердствовал в этом деле. Ему ли ворочаться назад? Он так далеко зашел: когда он увидел, что слепому музыканту страшно, так сейчас же повел его под венец, и великую муку слепоты захотел рассеять веселой свадьбой! Это ли не кощунство над ужасом! И простит ли слепой музыкант Короленке, что этот ужас вечно нависшей над ним темноты он так просто и легко преодолел семейной идиллией.

И все страдания Матвея Лозинского, из повести «Без языка», Короленко тоже искупает все той же веселою свадьбой. Каким угодно способом, но он исполнит заказ своей удивительной мастерской! В «Иоме-Кипуре», как ни страдает «вдовына дочка Галя», — он на последней страничке ведет и ее под венец, и вот уже снова в мире нет страданий. Пусть эти свадьбы не настоящие, а беллетристические, те самые милые свадьбы, которые почему-то во всех плохих повестях и романах всегда происходят на последней страничке, — для Короленки лучше безвкусица, чем ужас. Он лучше испортит свой великолепный рассказ «Мороз» и приделает к нему банальнейший конец, а на могиле трагически погибшего там человека поставит-таки идиллический крест, и проделает с этим идиллическим крестом все, что требуется по шаблону третьестепенной беллетристики — лишь бы хоть как-нибудь загладить и затушевать трагическую судьбу этого лежащего под крестом человека. Пускай шаблон, пускай безвкусица, пускай дешевый беллетристический эффект, на все согласится Короленко, на все пойдет, только бы чем-нибудь, только бы как-нибудь заслониться от страшного.

И весь этот необъятный человеческий материал, как будто целиком сотканный из страдания, — и сибирский поп, и песочинцы, и слепой музыкант, и Глеб Успенский, и соколинец, и тысячи других, — простят ли все они Короленке, что он строит себе «божью хатку» на их человеческих костях, не возмутятся ли, не отмстят ли? Не отмстили ли уже?

Смотрите: Короленко с его огромным поэтическим даром мог бы быть великий писатель, но он только талантливейший и любимейший из современных беллетристов, — и это отмстили они, те страдальцы, у которых он так легко и поспешно отнял их страдания, и которых он, желая осчастливить, унизил и оскорбил. Множество человеческих чувств и страданий исключил Короленко из своего кругозора, и все только потому, что они не умещались в его «божьей хатке»; этим он обкарнал, сузил и даже кастрировал человеческую личность. Где у него изображена страсть, ревность, где изображены муки творчества, где трагедия бытия, трагедия власти, познания, любви? О, я нимало не заражен тем фетишизмом трагедии, который имел свой raison d’etre в дореволюционную эпоху, а теперь есть не что иное, как исторический пережиток, уже потерявший смысл.

Нет. Но, при всем том, не во имя какого-нибудь фетиша, а во имя полности человеческой личности, я не могу не жалеть, что прекрасный талант художника обращается только на некоторые стороны души человеческой, а о многих, самых заветных, умалчивает. Неужели несчастны только безрукие, слепые, посаженные на цель? Неужели все зрячие и не сидящие на цепи счастливы и не заслуживают его сострадания? Не оскорбительно ли это для нас, которые не слепы и не посажены на цепь, а все же бываем достойны участия? И Короленко — не потому ли? — хоть и будет всегда нашим любимым писателем, но нашим заветным — никогда.

IX

Короленко так страстно отбивается от трагедии, так «увиливает» и убегает от нее, так усиленно прячется от нее за первый попавшийся предмет, что уже самые усилия, с которыми он делает это, показывают, как безумно ему этого хочется и как мало он этого достиг.

Должно быть, трагический мир чрезвычайно властителен над ним, раз он с такими усилиями обороняется от трагического мира. И это напряженное отрицание трагедии — не кажется ли оно трагичным? Разве тот, кто на самом деле спокоен, стал бы так заботиться о своем спокойствии? Зачем бы ему было громоздить ужас на ужас, труп на труп, отчаяние на отчаяние и, нагромоздив, разворушивать эту груду, если бы он и в самом деле был уверен, что «лес шумит» и «река играет», что всякая трагедия разрешается свадьбой и над каждой могилой воздвигнется белый крест? И зачем бы ему было создавать идиллию, если бы и без его усилий и прежде его усилий мир был для него идиллия. Нет, не живет он сам в этой «божьей хатке», куда так ласково зазывает других, и, чем ласковее он зазывает, тем яснее нам слышится из его синеньких книжек странный крик:

— У! уу! у!

Этот крик мы уже слышали от толстовского Ивана Ильича, когда тот метался в предсмертном ужасе — и смысл этого крика: «не хочу-у!» Такое отталкивание, отпрядывание от ужаса не есть ли оно величайший ужас, какой только выпадает на долю душе человеческой.

И вот что странное приходит в голову. Сейчас в России есть писатель, который как бы взял патент на ужасное и трагическое, — Леонид Андреев. В «Мысли» он вывел трагедию познания, в «Красном Смехе» — трагедию войны, в «Жизни Человека» — трагедию смерти, в «Проклятии Зверя» — трагедию города, в «Царь-Голоде» — трагедию голода, в «Так было» — трагедию власти, в «Жизни Василья Фивейского» — трагедию веры и т. д. и т. д. — Трагедию города? — Могу! Трагедию голода? — Могу! Трагедию власти? — Могу! Трагедию страсти? — Могу! Трагедию веры, познания, бытия? — Чего угодно, все могу. С ужасами и без…

И публика не торгуется, валом валит, нарасхват покупает, — но вы вот на что обратите внимание. Чем больше Андреев сочиняет трагедий, тем яснее и яснее становится для всех, что у него, у самого, нет и не может быть никакой своей собственной трагедии. Иначе все эти ужасы не сыпались бы из него, как из мешка, а был бы у него какой-нибудь один, постоянный, ужас, какая-нибудь одна, постоянная, трагическая тема.

И здесь громадное поле для интереснейших выводов. Почему тот, кто отталкивается от ужаса и открещивается от трагедии, и вечно влечется к идиллическому, — наиболее трагичен изо всех современных художников? А тот, кто шагу не может ступить без десятка различнейших трагедий, кто торгует ужасами оптом и в розницу, — безмятежен и весел, как дитя? И почему эти два крайние полюса человеческой психики, — Короленко и Леонид Андреев, — должны были столкнуться в одну эпоху? И что знаменует это столкновение для нас? Один судорожно убегает от ужаса, другой судорожно прибегает к нему — и там и здесь судорога, и мы либо с тем, либо с другим, и вся современная жизнь, и вся современная литература либо с тем, либо с другим. Середины для нас нету — и скоро ли будет середина? И будет ли? И что нужно сделать, чтобы она была? Ведь не бегал же Пушкин ни от ужаса, ни к ужасу, и Тургенев не бегал, и Толстой. Они ровным шагом проходили по жизни, — и чего бы теперь мы не отдали за этот ровный их шаг!