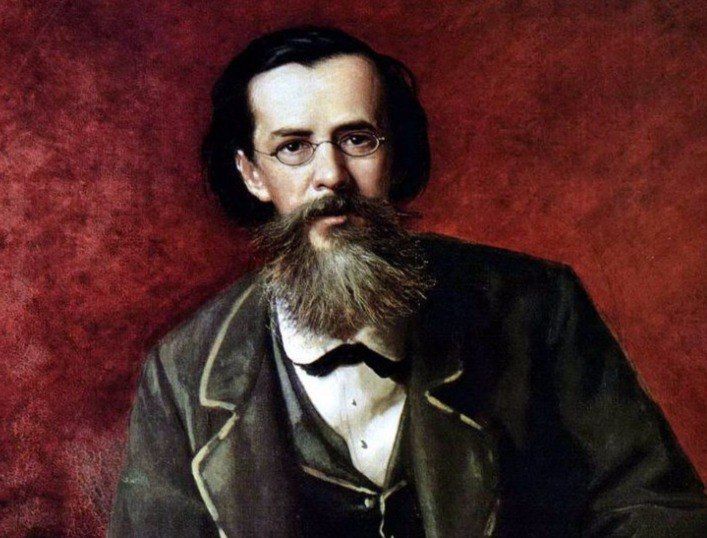

«Две судьбы» Аполлона Майкова и лиро-эпическая поэма сороковых годов XIX в

А.А. Асоян

Поэма Аполлона Майкова «Две судьбы» была написана в канун мрачного семилетия (1848-1855). В судьбе героя этой поэмы Герцен увидел отображение драмы своего поколения, нравственный порядок николаевского режима побудил передово мыслящую личность почувствовать «распадение» с существующим устройством жизни. Эта проблематика, усмотренная Герценом в «Двух судьбах», нашла отражение и в эпической поэзии современников А. Майкова: Н. Огарева, И. Тургенева, А Григорьева, Э. Губера.

В «Антонии» Губера проблемы переводятся в плоскость идеалистических представлений о разрушительной силе знания, о вечной борьбе целомудрия с искушением, в связи с этим соотнесенность содержания поэмы с русской действительностью становится почти неуловимой. Автор начинает казаться «печальным чужестранцем посреди новейшей отечественной литературы».

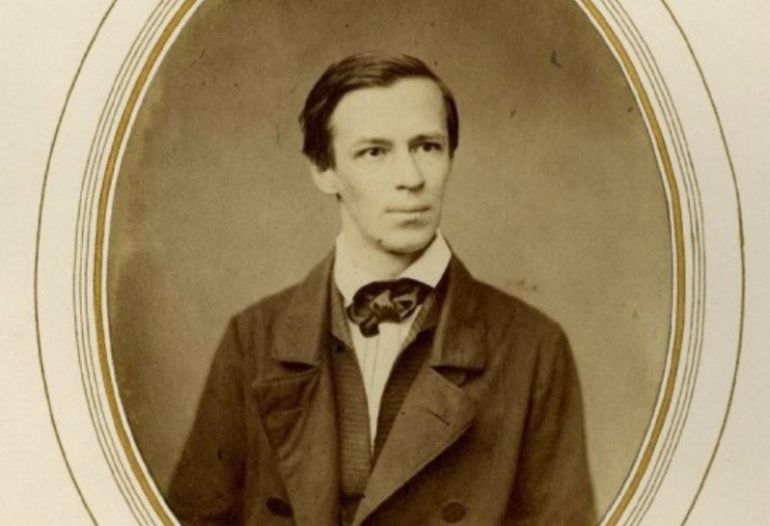

В отличите от «Антония» романтическая поэма Тургенева «Разговор» всецело ориентирована на современность. Ее зависимость от лермонтовского творчества была сразу же замечена критикой, а традиционные для романтизма 30-х годов изобразительные средства с сарказмом высмеяны рецензентом «Библиотеки для чтения». Но автор «Разговора», воссоздавая привычную для романтического мышления форму отношений героя с окружающим миром, привносил в эти отношения нечто новое: конфликт героя с миром из субъективной сферы был выведен на «широкое поле общественной жизни». Это побудило передовую критику приветствовать поэму и отнестись к выхолощенным традицией стилевым средствам, как к чему-то «чисто внешнему» по отношению к злободневной идее, «ознаменованной печатью действительности и современности».

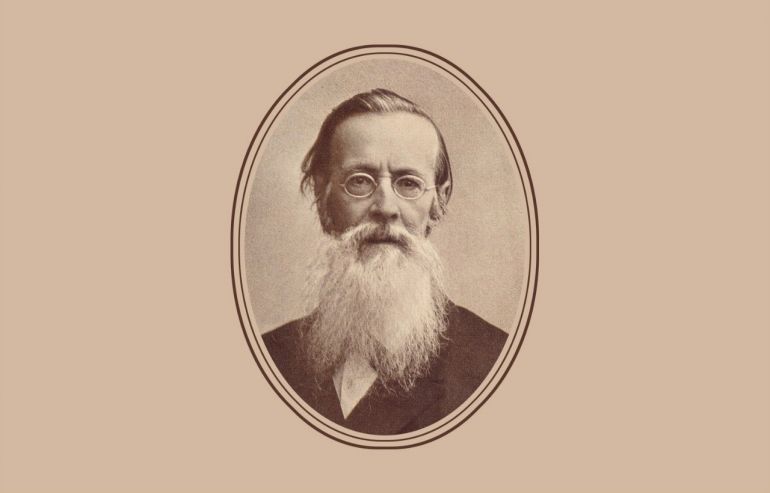

«Олимпий Радин» А. Григорьева отличается от «Разговора» прежде всего эмпирической конкретностью. Точно определено событийное время, правдоподобно локализовано действие; главный герой не Пленник, Нищий, Казак, Молодой человек (здесь в самой безымянности сказывается установка на условность), а Олимпий Радин, один из «замечательных людей в московском обществе»; он женат (неожиданное положение для центрального персонажа романтической поэмы). Правда, портреты действующих лиц, как и в «Разговоре», лишены конкретных черт. В духе традиционной поэтики даны «типологические» абрисы персонажей: «Она — всегда больна, всегда таинственно-странна»; на нем — «страданья гордого печать лежала резко». В основном же романтическое начало выражено в представлении лирического героя о трансцендентных силах, во власти которых находится человеческое счастье. «Слепая судьба», «сила роковая», «проклятье», «неизбежный рок», т. е. «страшные тайны жизни», — вот что тяготеет над Радиным и его любимой. Реальной истории несчастной любви придается ирреальный смысл, как и тем проблемам современности, с которыми Радин герой новой генерации, не лишен «родственного общения». В нем тог же разлад с существующим, отчаянная неудовлетворенность жизнью и скептицизм, которые характерны для Молодого человека. Но если тургеневский герой томится бездействием разъедаемый рефлексией, утрачивает страстно-волевое отношение к жизни, то Радину «смешон казался вечный стон о ранней старости вокруг». Для него нет проблемы гражданского действия, потому что плодотворно не оно, а «гордое страданье», на которое обрекает человека бушующая в нем «борьба враждебно-мрачных сил». Именно убежденность в этом побуждает Радина с горькой иронией отзываться о фурьеристской утопии. Его замечание перекликается с отрывком из поздней статьи А. Григорьева: «Мы можем ничего не делать, но не можем с важностью делать ничего. А с другой стороны, мы не можем примириться с вечной суетой и толкотней общественно-будничной жизни, не можем заглушить в ней тревожного голоса своих высших духовных интересов, или впадаем в хандру, — и вот почему изо всех произвольно составленных утопий общественных нет для русской души противнее Фурье, хотя нет племени, в котором братство, любовь, незлобие были бы так просты и непосредственны».

В этом суждении, как и в поэме, проявляется характерное для Григорьева сведение вопросов русской жизни к субъективному началу. В «пору положительности», когда «разумное признание действительности, как единственной сферы деятельности», было знаменем передовой критики, в «Радине» обнаружилась тенденция, противоположная той, что наблюдалась в «Разговоре», где «чувство недовольства собой и временем выдвинулось на широкое поле общественной жизни». Лиризм «Радина» оказался «не столько личен, сколько эгоистичен», а тягостное «счастье страданья» воспринималось как «романтическая искаженность чувства и смысла».

Среди названных произведений «разумное признание действительности» наиболее сильно сказалось в поэме А. Майкова. В ней уже основательно поколеблена идея романтической личности, поколеблено представление, что единственно важное, ценное и реальное заключается в ее интроспекции, ее индивидуальном самоощущении. Но окружающую действительность майковский герой тоже поверяет не законами, ей самой свойственными, а идеальными требованиями души. Этот идеалистический максимализм становится «мерой вещей» и для самого автора, что находит выражение в портрете Владимира. Черты внешности наводят на мысль о незаурядности и дисгармоничности его духовного облика: «Высокий лоб и очи голубые... Морщины ранние и дум печать...» Авторская характеристика персонажа подтверждается теми противоречивыми странностями, которые подмечают в поведении Владимира окружающие его люди. «Вы мечтатель странный», — говорит ему Нина.

Вместе с тем уже в портретной характеристике, данной Владимиру «сеньорой» Марианной, наблюдается объективация центрального персонажа, которой нет в поэмах Тургенева и А. Григорьева, где единодержавие субъективного сознания автора (или героя) не подвергается никакому испытанию. В «Радине», например, и окружающие чувствуют «обаянье зла» его величие. Но «сторонний» взгляд на майковского героя отмечен деталями, выявляющими иное, не романтическое мироощущение: «Он малый скромный, платит аккуратно ...».

Несмотря на подобные моменты «приземляющие» образ героя, в «Двух судьбах» сохраняется особое положение центрального персонажа. Сохраняется до тех пор, пока он способен вести борьбу с «судьбой упрямой» и, таким образом, переживать драму отчуждения. В этом отчуждении налицо результат литературного романтического героя, его страстно-напряженного желания разорвать узы тягостной и не соответствующей идеалу действительности, от её опривдания тщетным поиском места для «гражданской доблести» в родной стране.

Свобода! Он одной тебя

Еще искал в пустынном мире

сказано о герое 20-х годов, для которого свобода была предметом почти религиозного культа. Мотивировка смысла отчуждения Владимира иная. Была пора, когда «мечты святые» думал он обратить на благо людей и верил в достижение дорогих ему целей.

Эти же надежды укрепляли сердце тургеневского героя, но дерзостные порывы молодого человека привели к сознанию своего бессилия: «и не далась мне тайна слов Живых властительных речей» — и заставили усомниться, что исповедуемые им идеалы могут быть поняты толпой.

Свой разлад с действительностью тургеневский герой склонен абсолютизировать, представлять его как вечную несовместимость возвышенных устремлений с «постыдным» существованием «непостижимой» и «смешной» толпы. Это побуждает его бежать под «не родные небеса», мечтать о «тишине полей»... «Земля чужая» или «лесов задумчивый покой» выступают в поэме как антитеза «равнодушному миру», где «тем же молятся богам, И, кровью праведной хмельна, Неправда царствует одна». «Что мне до них!» — восклицает Молодой человек поступая в создавшемся положении подобно герою романтической поэмы 20-х годов. Тем самым в «Разговоре» воспроизводилась ситуация отчуждения, уже достаточно осмысленная предшественниками Тургенева. Характер такого отчуждения уже не отвечал проблематике нового времени. Это уловил Белинский, который в своем позднейшем отклике на тургеневскую поэму дал ей сдержанную оценку.

Майковский герой тоже предстает перед читателей, пережавшим свои надежды. Разочарование и рефлексия томят Владимира. Он чувствует себя чужим, обманутым и, как тургеневский герой, бежит, «оставивши отеческий предел». Но для него нет спасения под новым небосклоном. Конфликт героя с реальностью социально конкретизирован и лишен романтической двуплановости. Причина отчуждения Владимира кроется в вынужденном бездействии.

Художественное выражение Майковым исторической драмы передового дворянского интеллигента стало этапом творческого развития русской поэмы. «Пунктирное» изображение «предыстории» Владимира вводит его в конкретный социальный круг, герой оказывается представителем идеологически четко определенной части общества.

Владимир часто думал: Боже мой!

Ужели плод наук и просвещенья

Купить должны мы этой пустотой...

Ах, отчего мы стареемся рано

И скоро к жизни холодеем мы

Сократы века! Яд мы пьем послушно,

Не жалуясь, что смертоносен он —

Живьем себя хороним простодушно!

Впервые в романтической поэме герой заговорил не только от своего лица. Это разрушало индивидуалистическую форму протеста, присущую романтизму.

Стремление лишить конфликт индивидуалистического начала привело Майкова к необычному изображению любовных эмоций центрального персонажа. Романтики были склонны вкладывать в любовное чувство идеалистическое, сверхиндивидуальное содержание: «Молясь, мы всходим к небесам; в любви же небо сходит к нам» (Байрон. «Гяур»), Любовь всегда обособляла романтического героя, именно поэтому Тургенев, желая вывести Молодого человека на широкое поле общественной жизни, заставляет своего героя бежать от «забывчивого покоя» любви.

Представления Владимира о любви элементарны и порой фривольны. Его неспособность к исключительно-страстному переживанию любовного чувства означала, кроме всего прочего, нежелание автора придавать социальным причинам отчуждения форму субъективно-идеальных побуждений.

С нарушением определенной традиции в романтической поэзии, где герой привык смотреть на мир «через себя» (Герцен), связано вовлечение центрального персонажа поэмы в круг вопросов современной действительности, взятых «во всей своей толкотне общественно-будничной жизни».

В «Разговоре» затронутые проблемы были отмечены «печатью современности» и в это же время отвлечены от реалий духовно-политической атмосферы эпохи; в «Двух судьбах» злободневность приобрела эмпирическую конкретность. Более того, некоторые фрагменты поэмы были настолько публицистичны, что строки из нее становились парафразами в спорах и размышлениях тех дней. В этом отношении примечательно юношеское письмо Чернышевского, отправленное адресату после прочтения поэмы Майкова: «А мы-то что? — писал он другу, размышляя о судьбе России. — Неужели наше призвание ограничивается тем, что мы имеем 1 500 000 войска и можем, как гунны, как монголы, завоевать Европу, если захочем?» Вопрос Чернышевского перекликается со строчками поэмы:

Пошли еще пророка к нам, и мы

Уверуем в его живое слово;

Пусть просветит он хладные умы;

Поведает, кто мы? Зачем громовый

Орел наш стал могуч своим крылом?

Зачем на нас глядят в недоуменьи

Со страхом все земные поколенья?

Социально-политические особенности эпохи находили отражение и в «объективных» картинах поэмы. Таково изображение встречи Владимира со своими соотечественниками за границей. Интересен факт использования этой сцены в полемике Герцена со славянофилами: «Я не хочу и не считаю себя вправе употребить гнусное слово «клевета», а полагаю, что в словах г. Погодина и «Москвитянина» есть или недоразумение, или неловкость: где в образованном круге эти полные поклонники Запада? Где в наше время эти враги всего отечественного, преимущественно древнего? Если и есть люди, так мастерски представленные в лице графа, то, право, они не стоят возраженья». Упоминаемый Герценом граф — действующее лицо поэмы Майкова. Он — космополит, вульгарный поклонник «Запада». Его спутник, Лев Иванович, комически сочетает в себе «печальное безличье обезьянства» с безмерной «привязанностью» к русским щам и «костоломному» пару русской бани. Соотечественники вызывают грустную усмешку Владимира.

Внесение в поэму актуального материала современности, отражение в художественных образах атрибутов времени — все это было знамением качественно нового в романтическом мироощущении. Мир явился герою Майкова национально и социально дифференцированным, расчлененным.

Дифференциация окружающего мира, казалось, намечена уже в «Разговоре». Среда, которая предстает перед глазами Молодого человека, воспринимается им многоликой по своим нравственным и даже, как будто, социальным признакам.

Но все эти группы в протестующем сознании героя объединены в презренную «толпу», с которой у него нет ни общих радостей, ни нужд.

Для героя поэмы А. Григорьева на самом высшем уровне сознания тоже характерно «целостное» неприятие мира. Он убежден, что над всем человечеством тяготеют роковые силы; апофеоз гордого страдания слышится в поэме как вызов всему мирозданию.

Отношение Владимира к окружающей жизни не безоговорочно отрицательно. Сам он причисляет себя к мыслящим дворянам, которые противостоят так называемому «свету». «Свет» в поэме Майкова значительно шире понятия «высшее общество». Это все, что отмечено печатью «слиянья власти с рабством». Однако этими категориями не исчерпывается представление Владимира о нации. Оно вмещает в себя и «народ».

Появление «низкого сословия» в романтической поэме особенно важно для понимания ее эволюции. Впервые в «высоком» жанре герой обратил взор на «этот лежащий внизу мир».

Правда, мужики, крестьяне возникают и перед взором огаревского Андрея Потапыча в стихотворной повести «Господин», но изображение в этом произведении «низкого сословия» принципиально иное, чем в «Двух судьбах». Покорное присутствие крестьян перед крыльцом господского дома отражает в повести бессмысленность предприятия, затеянного безвольным героем: 1 Без шляп стоял пред ним народ \ (К чему обычай не принудит!) \ Вперив глаза, разинув рот... Такое описание далеко от восприятия крестьянских масс как сословия. В поэме же Майкова представление о народе возникает в былинном образе олицетворенной русской природы. Автор рассказывает о Владимире:

Он вспоминал про шум своих дубров,

И русских рек раскатистые воды,

И мрак и тайну вековых лесов.

Воспоминание Владимира постепенно обрастает метафорическими ассоциациями:

И помнил, как, свои качая ели,

Вся стоном стонет русская земля;

Тот вопль был свеж в душе его,

Как стоны Богатыря в цепях...

Социальный смысл метафоры, наиболее сильно сказавшийся в последней строчке — «...в цепях», — закрепляется картиной «полей широких» и «дымных изб».

Мысль о народе возникает и в лирическом отступлении автора:

Прислушайтесь... звучат иные звуки...

Унынье и отчаянный разгул.

Разбойник ли там песню затянул,

Иль дева плачет в грустный час разлуки?

Нет, то идут с работы косари...

Кто ж песню сложил им?

Как кто? Посмотри

Кругом: леса, саратовские степи,

Нужда, да грусть, да думушка, да цепи.

Идейный параллелизм этого отрывка с воспоминаниями героя выявляется в повторении сходных деталей: «стон» и «унынье», «отчаянный разгул», «цепи»... Причем в том и другом отрывке образ родной природы сливается в единство с образом «певцов» и «косарей» полей широких, наполняя его высоким содержанием.

Целесообразно сопоставить цитированные выше строки Огарева с отрывком из поэмы Майкова:

Вот на гору поднялись мужички,

Все с песнями, но только увидали

Господский дом, примолкли, шапки сняли,

Приказчик к барину пошел один,

Чтоб доложить, как много десятин

Распахано, и скошено, и сжато.

Две заключительные строки майковского отрывка концентрируют в себе совсем другую мораль, явно отличную от той, что напрашивается в огаревской сцене. Народ-работник, народ-страдалец и богатырь в цепях — в таком направлении развивается мысль о народе в произведении А. Майкова. В ней есть предощущение тех сущностных сил, историческое значение которых все более осознавалось. И приобщение к ним могло бы спасти Владимира от апатии и жалкого существования, ибо «пустота души» центрального персонажа — здесь не только черта романтического героя, но и предопределение «неромантической» деградации, потому что именно «пустота» души рождает безразличие, при котором «все равно идти, что в смертный бой, Что за обед». Внутренняя глубокая драма героя, принципиально неразрешимая в романтической поэме, завершается тем, что подавление гражданских чувств становится привычным для Владимира и вытравливает в нем «святые порывы». «Судьба упрямая» не ломает героя, а постепенно превращает его в лежебоку и небокоптителя. Здесь сказалось нехарактерное для романтической поэзии понимание зависимости героя от обстоятельств: привычка знаменует процесс эволюции Владимира.

До начала эволюции наблюдалась определенная родственность героя и автора. Благодаря ей, автор получал возможность созерцать самого себя как лицо объективированное. С «падением» Владимира единодержавие авторского сознания, обычно свойственное романтической поэме, исчезает. Мироощущение героя становится суверенным. Теперь Майков стремится показать, как всякое жизненное событие проявляется в личности иного самосознания, иного темперамента.

Что касается романтических поэм Тургенева и Григорьева, то их герои лишены в настоящем момента развития. Они завершены и не имеют будущего. Время уже не властно над ними. Вследствие этого композиция романтической поэмы оказывается как будто без развязки. Сосредоточенность на кульминации побуждает автора поэмы изображать центральный персонаж в каком-либо одном измерении. Его связи с миром ограничены, они необходимы для обнаружения самой интенсивной страсти героя и для выражения авторского отношения к жизни. Образы других действующих лиц обычно не имеют самостоятельного значения.

В «Двух судьбах» второстепенные действующие лица, вступая в отношения с главным героем, не только выявляют определенные стороны его характера, но обладают и самостоятельным значением. Таковы граф и Лев Иванович. Сложнее обстоит дело с Карлино, чей образ строится на основе антонимичного параллелизма с образом Владимира. Выяснение местра Карлино в системе персонажей поэмы обнаруживает «скрытые» значения центрального образа. Сопоставление Владимира с итальянцем подчеркивало национальную обусловленность характера главного героя. Примечательно, что в пору работы над поэмой Майков писал: «Вдали от России имел случай наблюдать славянский характер вообще и русский в особенности, именно в сравнении от противного (итальянского. — А. А.)... Это, кажется, лучшее средство познать и оценить его...» Видимо, поэт полагал, что напряженная сосредоточенность души на вопросах «общей» жизни и одновременно опустошающее душу безволие весьма точно выражают суть русского характера, каким он сложился к 40-м годам XIX в. В связи с этим размышления Владимира о гордом вече Новгорода, отечественном мессии (Петре Великом), других исторических лицах, событиях, эпохах, «где воля дух» всех русских «укрепляла», органично входят в раздумья героя о себе и своем времени.

В сопоставлении Владимира с Карлино заключен и другой смысл. «Чья судьба ужаснее?» — этот вопрос предпосылаемого поэме эпиграфа словно предостерегает от буквального, «наивно-юридического» прочтения злоключений Карлино. При прямолинейном рассмотрении сюжетной истории итальянца ответ напрашивается скорее всего такой: преступника. Дело, однако, в том, что в контексте романтической поэтики перипетии жизни влюбленного Карлино воспринимаются как элементы построения условной модели конфликта героя с действительностью. Преступление только метафорическая оболочка отчуждения, как, например, в «Чернеце» И. Козлова или «Братоубийце» Э. Губера. Поэтому Владимир вполне обоснованно сравнивает свой «честный» жизненный путь с судьбой Карлино:

Обманут был он жизнью так, как я.

Мы оба те же стали мизантропы...

Конфликты обоих персонажей с жизнью приравнены по их общему смыслу: тот и другой выступает жертвой обстоятельств.

Дифференциация же конфликтов, о которой поставлен вопрос в эпиграфе, касается лишь форм их воплощения. Одна из них романтическая, другая дана как реальная интерпретация разлада героя с действительностью. Она иронична по отношению к первой, и в этой иронии раскрывается убеждение автора, что изображение жизни в ее обыденном облике может быть не менее драматично, чем поражающие своей исключительностью романтические сюжеты. Такое толкование соотношения двух судеб нельзя не признать гипотетичным, но оно возможно благодаря явно выраженному стремлению автора не «преодолевать» повседневную реальность во имя отвлеченных истин, а в ней самой находить художественно значимые коллизии. Эта тенденция автора угадывается и в «прозаизации» стиха. В отличие от «Разговора» и «Радина» поэма написана преимущественно пятистопным ямбом. Вместе с тем в ней встречается большое количество разностопных строк. Общеизвестно, что вольный ямб представляет собой предел политонии в силлабо-тонических размерах, ибо заключает в себе возможность совершенно свободного сочетания всех ритмов, характерных для ямбических стихов любой стопности. Использование его особенно удобно для речевой характеристики персонажей. Разговорно-интонационные, характерологические ресурсы вольного ямба мобилизованы в речи тех действующих лиц, которые не являются проводниками субъективного сознания автора, а выступают в роли, определенной их собственной сущностью.

Ритмико-интонационный строй произведения в данном случае был следствием развития аналитического начала, чуждого романтической поэме. Таким образом, совмещение двух стилевых тенденций в стихотворном произведении большой формы свидетельствовало об утрате поэмой ведущего положения в эпической поэзии. На смену ей шла стихотворная повесть с ее аналитическим подходом к действительности. Не обладающее жанровой определенностью произведение А. Майкова было ярким знамением этого явления в стихотворном эпосе 40-х годов XIX в.

Л-ра: Филологические науки. – 1981. - № 2. – С. 31-36.

Произведения

Критика