Скандинавская тема в творчестве Майкова

Гидони А.

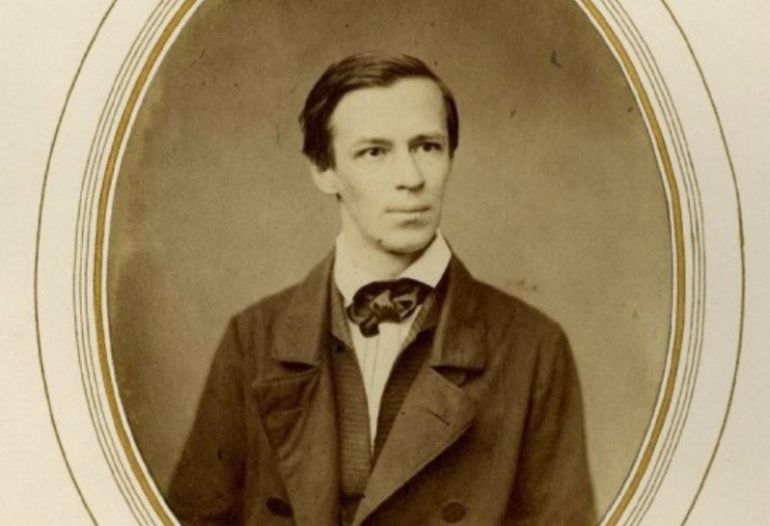

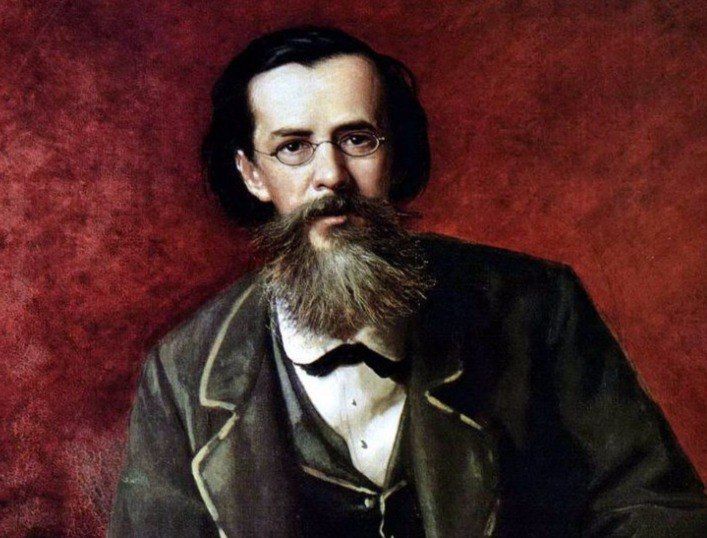

Едва ли можно указать на кого-либо из больших русских поэтов XIX века, помимо А. Майкова, чье место в истории нашей литературы казалось бы столь определенно-однозначным. Характеристики ему даются, как правило, исчерпывающие, похожие на майковские эпитеты в стихах самого поэта: точные, чуждые «фето-полонской» зыбкости и объемности. Впрочем, если приглядеться, то уже смысловой набор характеристик Майкова покажется не вполне простым и однолинейным. В самом деле: глава школы «чистого искусства», но и воинственно-тенденциозный поэт славянофильского склада; «певец пламенного Юга» и тут же —словно по заданному контрасту! — холодноватый пластик; цельный до односторонности художник, и в то же время человек, творческий поиск которого исходит из тематического дуализма, о чем говорят хотя бы навязчивые антитезы «программных» названий его поэм и стихов («Два мира», «Две судьбы», «Олинф и Эсфирь», «Ангел и Демон», «Два гроба»). Подобный дуализм, будь он даже случайным, все равно нуждался бы в объяснении, а когда он мотивирован внутренне, когда он дает пищу традиционным, часто очень эффектным, но по существу довольно поверхностным интерпретациям майковского творчества, тогда стоит особо внимательно всмотреться в истинный смысл и глубинные тенденции этого творчества.

Уже сама писательская судьба Майкова в панораме и перспективе русской литературы двойственна. Он знал прижизненную и посмертную славу: он словно олицетворял собою «пушкинскую эстафету» и в то же время не был да и не мог быть ведущим поэтом, а в наши дни фигура его представляется и скромнее, и обыденней, чем это виделось его современникам. Вот почему, когда имеешь дело с таким «потоком двойственностей», то непроизвольно напрашивается соблазн рассмотреть поэзию Майкова через какой-нибудь контраст. В этом, безусловно, есть своя логика, но есть и своя опасность.

Сначала об опасности... Еще В.Г. Белинский (который, как известно, высоко ценил талант Майкова) дал стимул тому «ходу» критической мысли, который словно бы расчленял майковскую поэзию на две половины: одна — это, так сказать, «антологическая» (та, где поэт обращается к излюбленным сюжетам Греции и Рима), и другая — «современная». Сразу следует оговориться, что в целом оценка Белинским поэзии Майкова не сводится к такому членению, да и вообще она не так уж проста, включает в себя тонкие и проницательные суждения насчет дальнейшей эволюции творчества поэта. Однако сам по себе критический разбор Белинского строился на очевидном противопоставлении, и последующие критики именно противопоставление делали обычно отправным пунктом своего анализа майковских стихов. Отсюда шло изобилие «контрастных» суждений, сводимых к тому, что Майков — живописец, но не духовидец, мыслитель, «о не психолог, а, может быть, не столько мыслитель, сколько рационалист; что он воистину «светит, но не греет», что он живет лишь в прошлом и что, имея даже в виду тематическое разнообразие его стихов, он, по выражению П.В. Быкова, «является как бы связующим звеном новейшего времени отечественной литературы с пушкинской школой» (это писалось П. В. Быковым в 1913 году).

Крайним выражением «оценки по контрасту» являются мысли, высказанные о Майкове Д.С. Мережковским в его «Вечных спутниках». Для Мережковского ясно, что «недоступна Майкову современная жизнь», что «солнце Майкова — это вечное солнце Эллады и Рима», что он «язычник» по натуре и «христианин» по недоразумению. «Майков, — говорит Д.С. Мережковский, — языческий художник, влюбленный в красоту материального мира». В силу этого он, безусловно, «односторонен».

Суждения Мережковского — это правдельные характеристики традиционного плана, режущие и расчленяющие, определяющие и обедняющие. Они, в сущности, подводят Майкова под тот норматив восприятия, который некогда был иронически сформулирован Н. Щербиной:

Чуждый житейских тревог,

Бредит он небом Италии.

В песнях не скажет — сапог,

Скажет, наверно,— сандалии.

А между тем не только «итальянским небом» бредил Майков. И как раз обращение поэта к другим небесам и высям позволяет понять, насколько все-таки условны оценочные критерии однозначного свойства, когда речь идет о художнике подлинно больших масштабов. В таком случае (а Майков — именно такой случай!) мы вправе говорить о «втором дыхании» поэта и требовать нового прочтения его творчества посредством анализа тех аспектов, которые кажутся порой второстепенными, но дают возможность, выйдя из сферы общих оценок и умозаключений, перейти к исследованию поэзии Майкова во всей ее структурной сложности. В свою очередь это поможет внести корректны и в общие оценки.

По возможности точное осмысление творчества Майкова в целом можно «спроецировать», обратившись, в частности, к «скандинавской теме» его поэзии, которая не являлась, конечно, ведущей у Майкова, но и не являлась случайной. Она не была поэту самой близкой, однако она была для него в полной мере органичной. сопутствуя ему всю жизнь.

Уже в ранних стихах Майкова встречаются образы и ассоциации, навеянные сюжетами скандинавской истории и культуры, хотя я не исходящие только из этих сюжетов. Так, стихотворение «Два гроба» (

Эта «вторичность» свойствена и другому стихотворению 1842 года, озаглавленному «Мститель» и имеющему подзаголовок «Скандинавская баллада». Однако, кроме подзаголовка, имени Гаральда и нескольких «штрихов «северного колора», ничего собственно скандинавского в стихотворении нет. По сюжетной мысли баллада опять-таки восходит к Пушкину, дублируя одну из его «славянских песен» (в свою очередь заимствованных Пушкиным у Мицкевича).

Нельзя считать определяющими и такие моменты в позднем творчестве Майкова, когда он мельком вводит в стихи упоминание или образ, формально связанные со «скандинавской темой». Само собой очевидно, например, что в «Сказании о Петре Великом» (

То, что было действительно масштабным и в творчестве Майкова вообще, и в смысле его подлинного приобщения к скандинавской тематике, связано с появлением двух его «скандинавских» поэм —«Бальдур» (

Томас Карлейль хорошо заметил в свое время, что скандинавская мифология по силе субъективного чувства и романтического мистицизма «выражается более искренно», чем какая-либо другая мифология. «Более глубокая (значительно более глубокая) искренность, — добавил он, — примиряет нас с полным отсутствием древнегреческой грации. Искренность, я думаю, лучше, чем грация».

Поэтому для Майкова, чей поэтический талант был преимущественно «запрограммирован на грацию», работа над скандинавскими сюжетами была особенно испытующей. «Трагическая красота страдания», которой, по выражению Т.Н. Грановского, отмечен скандинавский эпос, открывала перед Майковым, сильным прежде всего в изображении внешней красоты образов, новые творческие перспективы психологического плана.

Обращение к «скандинавской теме» стимулировалось в какой-то степени и непосредственными впечатлениями Майкова от контактов со шведами и норвежцами во время его посещения Норвегии. П.В. Быков прямо утверждает, что пребывание поэта в норвежском городе Арендале и чтение книг народного эпоса «внушили ему поэму «Бальдур» — песнь о солнце по сказаниям скандинавской Эдды. Это... одно из видных произведений Майкова, где так мастерски переданы красоты западно-европейского эпоса, где столько силы и энергии — этих качеств, свойственных таланту его».

С высокой оценкой «Бальдура» нельзя не согласиться. Поэма представляет собой выразительно-драматичный «рассказ внутри рассказа». Вещий старец, утешая воителя Конунга, потерявшего в бою сына Атли, говорит, что «боги сами ждут судьбы своей покорно», и повествует о судьбе красавца Бальдура — сына Одина, случайно убитого во время игр и состязаний богов и не воскресшего, несмотря на их заступничество перед силами ада. Поэма написана белым стихом ч содержит места, исключительно яркие по колориту и с характерной для Майкова рельефностью, вылепленные по образной структуре. Таковы, например, сцена беседы Одина и прорицательницы Валы, описание гибели Бальдура и сама концовка поэмы, где «вещий старец», закончив ночной рассказ о жизни и смерти Бальдуря, утром видит, что его слушатель Конунг

Так же все сидит на том же месте;

Чуть свалялась с плеч медвежья шуба,

Бледный луч скользил кой-где по складкам

Золотой истершейся одежды,

Освещая грозный облик, с длинной

Бородой, с нависшей бровью.

Конунг Был уж мертв.

Судьбы его свершились.

Поэма «Бальдур» уже не просто «скандинавский маскарад», к которому поэт прибегал в балладе «Мститель». По размерам, по качеству выполнения, по глубине проникновенности в мир северных легенд и образов «Бальдур» является образцом подлинно художественного открытия новых для поэта рубежей творчества. Поистине «судьбы его свершились», и он, ничего не утратив из характерных примет пластичной майковской манеры, показал себя не просто живописцем внешнего мира, а художником человеческой души, ее глубин, ибо (вспомним опять Карлейля) «искренность лучше, чем грация». Майков, обратившись к «скандинавской теме», был предельно искренен. Прежде всего это была искренность его художественного инстинкта.

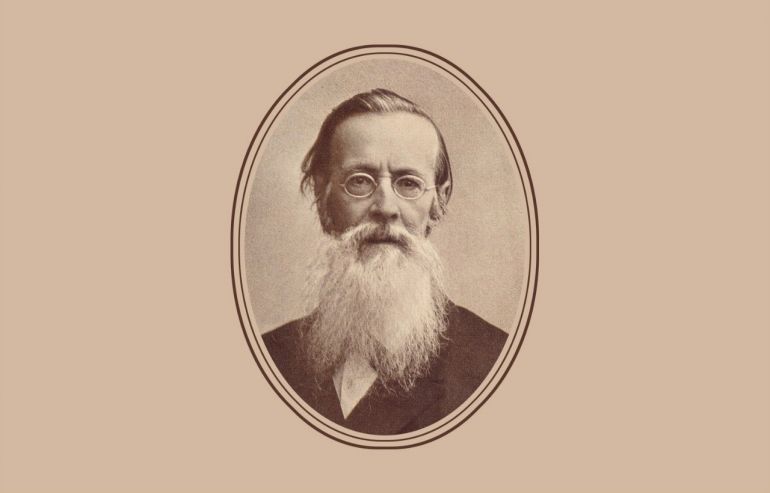

И здесь словно подтверждалось предположение В.Г. Белинского о том, что «придет время — и, может быть, в духе поэта совершится движение; прекрасная природа не будет более заслонять от его главных явлений высшего мира — мира нравственного, мира судеб человека, народов и человечества...». Белинский оказался прав. Такое время пришло для Майкова вместе с приходом к нему «скандинавской темы», хотя, конечно, и не только она позволила увериться, что талант Майкова гораздо более широк и внутренне сложен, чем представлялось.

К тому же необходимо лишний раз подчеркнуть, что «скандинавские поэмы» Майкова — отнюдь не побочный мотив его творчества, вовсе не стилизаторские имитации, а произведения действительно большого плана. Д.С. Мережковский, например, отказывает им в этом последнем признаке. «Как поэт-историк,— пишет Мережковский о Майкове,— он с научной точностью и большим вкусом передает... сказания о Бальдуре, «Слово о полку Игореве», сербские и новогреческие песни, средневековые легенды, но все-таки чувствуется, что это — искусное, иногда художественное переодевание его классической музы, а не перевоплощение. У Майкова слишком много спокойной точности и простоты, слишком много чувства классической меры и гармонии, чтобы он мог проникнуть в необузданную меланхолическую фантазию кровожадных скандинавских пиратов и викингов, грубых, мрачных, вечно пьяных от крови или от пива, пирующих и распевающих песни под открытым небом за кострами. Чудовищные образы северных скальдов приобретают у Майкова изящество, блеск и простоту гомеровского эпоса».

Суждение Мережковского весьма уязвимо. Перефразируя его слова, можно сказать, "то оно отмечено не столько «научной точностью», сколько импрессионистским произволом критического восприятия. Верный своему «антитезному» по структуре истолкованию майковского творчества, Мережковский делает шаг назад в сравнении с другими критическими оценками «скандинавских поэм» Майкова.

В смысле наличия таковых оценок больше, чем «Бальдуру», повезло поэме «Брингильда». При своем появлении в свет она имела успех не слишком громкий, но бесспорный. В этом плане показательно мнение критика Л. Краснова, считавшего, что «по силе драматизма, величию образов «Брингильда» не уступает первым поэмам Майкова; но она прозрачнее и чище их, и потому, когда интерес к Майкову снова возродится в русском обществе, любимой поэмой будет уже не «Три смерти», а «Брингильда». В этой оценке критика содержится, конечно, элемент увлечения и преувеличения, однако общий ход его мысли безусловно правилен.

Чрезвычайно интересный разбор «Брингильды» принадлежал перу Евгения Михайловича Гаршина (брата Всеволода Гаршина). Пересказав вкратце сюжет поэмы с перипетиями кровавой драмы, связанной с убийством эпического героя Сигурда, местью влюбленной в него Брингильды, оплакиванием погибшего Сигурда женой его Гудруной и, наконец, самоубийством самой Брингильды, Е.М. Гаршин разбирает поэму с точки зрения критики «исторической и эстетичаокой». И с той, и с другой стороны,— полагает Е.М. Гаршин,— поэма неуязвима, будучи «гениальной реставрацией», язык которой «прост, жив и характерен, пластично отпечатлевает черты каждого действующего лица и ласкает слух всеми переливами различных тонов речи, от непосредственного лиризма до возвышенно-царственного пафоса».

Собственно говоря, духовная многослойность поэмы, сочетаемость в ней нескольких эмоциональных пластов и планов отмечены и самим Майковым в его «Посвящении», предпосланном «Брингильде»:

Пусть — вся в крови моя поэма;

Пускай Брингильды грозен вид,—

Но из-под панциря и шлема

В ней сердце нежное сквозит...

Что в поэме в самом деле «сквозит» женственность, эффектно оттеняющая мрачный и героический колорит «мифических преданий скандинавской Старшей Эдды» (именно это время указано автором как время действия «Брингильды»),— об этом свидетельствуют как отдельные сцены, так и общий лирический подтекст. Вот, к примеру, отрывок из монолога Брингильды, описание красоты Сигурда, описание, приведшее в восторг (и совершенно справедливо) Е.М. Гаршина:

Бледные щеки — румянцем пылали тогда...

Сжаты уста — но с приподнятой верхней губой,

Как отвечали они изумленью в очах,

Ясному взору, что вместе и грел, и ласкал!

Миг — и зажглися сердца наши тем же огнем;

Вот на руках его обручи — видите — вот

Эти три — белого золота — это мои!

Красного — вот на руках моих — это его!

Тут же, пред ликом небес, обручилися мы,

В вечной любви поклялись и на жизнь, и на смерть!

Гаршин полагает, что стихи, подобные этим, являются «поразительным завоеванием творчества», поскольку «надо было исполниться каким-то чудесным проникновением в тайны человеческого сердца, чтобы с такою жизненностью бросить на полотно развернувшейся перед нами картины эту беспредельную страсть, которая изливается здесь в свободных перлах поэтического слова. Свобода речи поэта сказалась здесь не столько даже в выборе выражений, сколько в своеобразном синтаксическом строе, подчиненном здесь не мертвящим законам грамматической прозы, но велениям души, по своему выражающей каждое свое движение».

С удивительным мастерством дает Манков примеры тактичного и необычайно красивого перенесения в словесную ткань поэмы созданных им выражений, имитирующих народную систему поэтического видения мира. Вот королева Медди утешает вдову Сигурда Гудруну в ее потере, и нанизывание одного за другим буквально «разноцветных» образов-сравнений словно высвечивает всю глубину психологическою контекста.

Знаю, голубонька! Тяжкое горе твое!

Светлый был свет на душе — темная ночь налегла!

Цветик в прогалинке — всякий затопчет тебя!

Елочка край леску — всякий обидит тебя!

Лань ты моя круглоокая! серна моя!

Чуется, тяжко тебе одинокой-то жить!

В горы ль, бывало, олень твой бежит, — ты за ним.

Пьет ли в ручье, — ты уж скачешь и плещешься вкруг!

Будь моя волюшка — ох! — унесла бы тебя!

Холила б в замке своем... Здесь ведь ужас и мрак!

Прав Гаршин, когда он говорит о том, что в этих строках «слышится певучая мелодия скорбной народной песни, взлелеянной среди истовости обрядового творчества»...

В целом обе «скандинавские поэмы» Майкова — и «Бальдур», и «Брингильда» — скорбная песня. Но это одновременно и песнь утверждения жизни вопреки смерти, красоты — вопреки тлению, любви и духовности — вопреки обескрыленности. «Моя валкирия — дитя снегов и северных сияний»,— писал Майков, имея в виду поэтический пафос «Брингильды». Как раз в причудливом соединении мрачного колорита стихов и «сияния» человеческого сердца, которое словно лучами пронизывает сумрак дыхания льдов и скальдов, богов и героев, мужей и жен скандинавского Олимпа,— особая прелесть майковских «реставраций» северного эпоса.

Еще во времена литературного дебюта Майкова А. Плетнев, прочтя сборник его стихотворений, воскликнул: «Кажется, я читал идеи Дельвига, переданные стихами Пушкина». Способность к перевоплощению, к усвоению чужих, но внутренне не чуждых поэту идей, при неизменном совершенстве формы, схвачены этим восклицанием вполне. Аполлон Майков был поэтом интереснейших тематических поисков. Автор «Трех смертей» и «Двух миров», этих шедевров, воссоздающих дух античности и философского осмысления истории, он не остался ревнителем только одной темы, одного поэтического лика. В раннем стихотворении 1839 года Майков писал:

О мысль поэта! Ты вольна,

Как песня вольной гальционы!

В тебе самой твои законы,

Сама собою ты стройна!

Ровно тридцать лет спустя, в 1869 году, он внес определенное уточнение в характеристику «поэтического полета»:

Возвышенная мысль достойной хочет брони;

Богиня строгая — ей нужен пьедестал,

И храм, и жертвенник, и лира, и кимвал,

II песни сладкие, и волны благовоний...

Малейшую черту обдумай строго в ней,

Чтоб выдержан был строй в наружном беспорядке,

Чтобы божественность сквозила в каждой складке.

И образ весь сиял огнем души твоей!..

Обращение Майкова к «скандинавской тематике» в полной мере отвечало как вдохновенному «полету» его исканий, так и стремлению утвердить творчество на пьедестале строгой мысли и художественной гармонии. Вот почему характеристика его «скандинавских интересов» есть нечто большее, чем просто указание на «отклик» поэта, подпавшего под власть случайной ассоциации. И хотя мы не сталкиваемся в данном случае с хронологически единым явлением, которое можно было бы определить как самостоятельный этап в творческой биографии Майкова, однако, если иметь в виду тенденции его внутреннего развития как поэта, тогда становится очевидным, что «скандинавская тема» была для него безусловно этапной, весомой и художественно плодотворной.

Л-ра: Север. – 1972. - № 12. –С. 115-119.

Произведения

Критика