Этель Лилиан Войнич. Джек Реймонд

(Отрывок)

...рассудите меня с виноградником моим

ГЛАВА I

— И это у вас тут называется хорошей дорогой? — сказал доктор Дженкинс.

Он остановился на середине косогора и стал осматриваться, давая рыбаку Тимоти, который встретил его на станции, время опустить наземь тяжелый чемодан и перевести дух перед новым подъемом. Позади, меж диких гранитных глыб и кустиков дрока, вилась крутая горная дорога. Впереди она взбегала еще круче, каменистая, окаймленная мокрыми, увядшими метелками вереска, и, обогнув замшелую скалу, скрывалась из глаз. А по сторонам тянулась унылая вересковая пустошь; багрово пламенея, заходило гневное солнце; мчался с пронзительными проклятиями свирепый северный ветер; далеко внизу, у подножья утесов, роптало угрюмое, безрадостное море; и это было все. Быть может, в летнюю пору, когда вереск цвел золотом и пурпуром, долина выглядела приветливей; наверно, даже это пепельно-серое море солнечным утром после дождя умело светиться нежной зеленью и синевой; но доктор никогда прежде не бывал в Корнуэлле, и в этот декабрьский вечер все здесь казалось ему леденяще холодным, суровым и беспросветным.

Солнце кануло за горизонт, оставив на воде красную полосу, кровавый след, который волны поспешили смыть. Тимоти снова вскинул чемодан на плечо.

— Теперь уж недалеко, сэр; дойдем засветло. Эге, да это Ричардс из Гарнардсхеда, и его хозяйка с ним. Добрый вечер, хозяин!

Из-за выступа скалы выехала, тарахтя на неровной дороге, тележка, груженная яблоками. Фермер шагал рядом со своей малорослой лошадкой; если б не то, что у него было две ноги, а у лошади четыре, их можно было бы принять за близнецов, так они были похожи: оба коренастые, спокойные, у обоих та же неторопливая уверенная поступь. В тележке, полной яблок, дремала старуха.

— Это наш новый доктор, — сказал им Тимоти. — Теперь у нас в Порткэррике два доктора, ведь доктор Уильямс не уезжает, хоть он уже старый и почти не лечит. Ну как, сэр, отдохнули?

И они опять стали взбираться на гору, а фермер Ричардс со своей лошадкой медленно двинулся вниз по дороге.

— Постойте-ка! — сказал доктор, оборачиваясь. — У старика что-то случилось с тележкой. Смотрите, он делает нам знаки. Что такое?

Ричардс яростно размахивал кнутом и пытался перекричать ветер.

— Полиция! — отчаянно вопил он.— Убивают! На помощь! Полиция!

— Господи, спаси и помилуй! — охнула старуха, молитвенно складывая руки. — Опять эти разбойники!

Из-за ближнего бугра стремглав выбежал рослый, крепкий черноволосый мальчишка; лицо его, темное от загара, показалось доктору на редкость уродливым. Следом мчались десятка два дьяволят поменьше, все они размахивали палками и испускали воинственные клики. Шайка налетела так внезапно, что фермер и оглянуться не успел, как лошадь выпрягли, тележку опрокинули, яблоки покатились в грязь, и старуха, стоя у обочины, уже ломала руки и жалобно причитала над таким разорением. Тимоти и доктор кинулись на выручку, но тут Ричардс, опомнясь, пустил в ход кнут. После жаркой стычки мальчишки отступили и с визгом и воплями пустились врассыпную по косогору; набитые яблоками карманы оттопыривались. Гнаться за ними было безнадежно; но один из грабителей, веснушчатый, тощий и нескладный, удирая, споткнулся о камень и растянулся на земле. Фермер тотчас набросился на него с кулаками.

— Джек! — завопил пойманный. — Джек!

Вожак был уже тут как тут — ловкой подножкой он свалил грузного фермера наземь, рывком поднял за шиворот упавшего мальчишку, подтолкнул в спину, и тот сломя голову пустился бежать под гору. Потом вожак огляделся — не нужно ли еще кого-нибудь выручить. Ясно было, что таков обычай: он должен был нападать первым и отступать последним. Он уже хотел бежать за остальными, но тут на плечо ему опустилась незнакомая рука.

— Одного я все-таки поймал, — сказал доктор Дженкинс. — Нет, не бейте его, — прибавил он и перехватил занесенный кулак фермера. — И сколько бы вы ни бранились, приятель, этим тележку не поднять; помогите ему, Тимоти, а мальчика предоставьте мне.

Через минуту Тимоти пыхтел над опрокинутой тележкой; фермер, все еще бормоча ругательства, присоединился к нему; старуха тем временем подбирала раскатившиеся яблоки.

— Ты, видно, далеко пойдешь, чертенок, — сказал доктор Дженкинс пленнику, который извивался, как угорь, в его руках, стараясь вырваться. — Как тебя зовут?

— А вас?

— Так ведь это Джек Реймонд, сэр, — сказал Тимоти, — Племянник нашего викария.

— И родной сын самого сатаны, — из-под тележки подал голос фермер.

Смуглолицый бесенок ухмыльнулся этому комплименту, блеснув белыми зубами.

— Племянник викария! — недоверчиво повторил доктор Дженкинс — А ну, стой смирно, мальчик, не вертись так. Я тебе ничего не сделаю.

Глаза Джека округлились в презрительном недоумении, и стало видно, какие они темные и вместе с тем блестящие.

— Ясно, не сделаете!

Он все же перестал брыкаться и выпрямился. Он был на редкость некрасив, но как-то совсем по-особенному, лицо грубое, дикое, однако без всяких следов вырождения, несмотря на тяжелую челюсть; напротив, голова прекрасной формы, а глубоко сидящие глаза были бы просто великолепны, смотри они не так мрачно и угрюмо.

Необыкновенно широко расставленные, под черными, сросшимися бровями, они придавали этому странному лицу выражение силы и сосредоточенности, которое пристало бы скорее бизону, нежели мальчишке.

— Стало быть, ты и есть атаман этой шайки сорванцов? — сказал доктор. — И какое же твое любимое занятие, разреши узнать? Воровать у бедняков и пугать до полусмерти старух, а?

— Да, — сказал Джек, глядя ему прямо в глаза. — И еще жалить, когда можно, вон как эта оса у вас в бороде.

Доктор Дженкинс, забыв, что на дворе зима, поднес руку к лицу. И тотчас покачнулся от меткого сильного удара; а когда сообразил, что его провели, Джек уже удирал со всех ног.

Доктор прислонился к скале и захохотал так, что на глазах у него выступили слезы. Сердиться было невозможно, уж очень ловко мальчишка его одурачил.

— Ну и чертенок! — промолвил он наконец, переведя дух. — Первый раз такого вижу!

— А ведь этот малец вырос в благочестивом доме, — рассказывал ему Тимоти, когда тележку привели в порядок и они уже снова шагали в гору. — С шести лет его наставляли в христианском духе, и перед глазами у него самолучший пример. И все зазря. Нет уж, горбатого могила исправит.

— Сдается мне, — заметил доктор, — что этому молодцу добрая трепка была бы куда полезнее христианских наставлений и хорошего примера. Просто из него надо выбить дурь.

— Что вы, сэр, — возразил Тимоти, — ни одного мальчишку в Порткэррике так не лупцуют, как Джека Реймонда, по крайности с тех пор, как помер сам капитан.

— Кто?

— Капитан Джон, викариев меньшой брат. В октябре сравнялось три года, как он в бурю утонул возле Ленде Энда — других спасал, а сам погиб. А у нашего викария своих детей нет, он и взял сирот, потому как они остались почитай без гроша, ну, он и исполнил свои долг, как положено христианину.

— Значит, мальчик не один?

— Еще сестренка у него, сэр, восьми лет от роду, и такая славная девчурка, на этого бесенка ну ни капельки не похожа, все равно как сардинка на камбалу. Она вся в Реймондов.

— И викарий очень строг с мальчиком? Тимоти поджал губы.

— Видите ли, сэр, некоторые джентльмены из школьного совета говорят, что он малость пересаливает; даже прозвали его «пастырь с палкой», потому как он за то, чтоб ребят в школах побольше драть. А только, по-моему, он прав, сэр; всякий человек по нутру своему отпетый грешник, а без битья разве внушить мальчишке страх божий?

— Ну, этому как будто не очень-то внушили.

— Так ведь в нем дурная кровь. Бедняжка миссис Реймонд из-за него сколько слез пролила. Она, знаете, из-под Сент-Айвс, из очень почтенной семьи; вся родня — люди благочестивые, и ничего такого за ними сроду не водилось. Женщина богобоязненная, добрая христианка, беднякам помогает, как оно полагается жене священника, и с этими сиротами нянчилась, будто с родными, хоть они ей вовсе не родня. В маленькой Молли ну просто души не чает. И уж так старалась того дьяволенка образумить лаской, а сам викарий — таской, да только это все равно что сажать картофель на Раннелской скале. Малый весь в мать.

— А кто она была?

— Отъявленная блудница, сэр, лондонская актерка. Капитан Джон был молодой да глупый, вот и женился на ней, опозорил порядочный дом. Один бог знает, кем она была до замужества. Верите ли, сэр, табачищем дымила, как мужчина, а в церковь ни ногой. И никакого приличия, скачет, как коза, да зубы скалит — его старики родители, верно, в гробу перевертывались! В ненастье шляется по берегу под утесами, песни поет, волосы распущены, ну ни дать ни взять помешанная. Да я раз своими глазами видел — сидит на камнях без малого нагишом, болтает босыми ногами в луже, а какой-то полоумный ветрогон из Лондона портрет ее малюет — шут долговязый! И ведь страшна была, как смертный грех, по мальчишке видите, а капитан Джон по ней с ума сходил. И все равно, родивши дочку, сбилась она с пути вконец: «подписала контракт» — так она выражалась — и удрала в Париж играть в театре. Как сказано в писании, «пес возвращается на свою блевотину и вымытая свинья идет валяться в грязи». А там, я слыхал, заразилась она холерой и померла без покаяния. Ясное дело, бог наказал. А капитан, дурак несчастный, чем бы радоваться — слава богу, мол, избавился, — стал по ней убиваться и до последнего дня ходил сам не свой...

— Это и есть Порткэррик? — прервал рыбака доктор, когда дорога круто повернула и перед ними открылась узкая горная долина и угнездившийся меж двух утесов рыбачий поселок.

— Он самый, сэр, а вон там, за Утесом мертвеца, маяк. Вон в том белом доме — школа мистера Хьюита; многие хорошие господа посылают туда своих сыновей, наш викарий там попечителем; а тот большой дом повыше называется «Вересковый холм», там живет наш сквайр.

— А что это за старый дом возле церкви, весь заросший плющом?

— Это дом викария.

***

На другое утро, вернувшись после первой прогулки по поселку, доктор Дженкинс нашел у себя на столе визитную карточку: «Преподобный Джозайя Реймонд, церковный дом, Порткэррик, графство Корнуэлл».

— Викарий велел передать, что еще зайдет, — сказала хозяйка. — Он, видно, совсем расстроился; наверно, все из-за этого нечистого духа, из-за Джека; говорят, он вчера в горах до смерти напугал бедняжку миссис Ричардс, и тележку им разбил, и лошадь покалечил, и...

— Ну, ну, полно, — прервал доктор, — не так уж все страшно. Я там был и все видел. А что, Ричардс пожаловался?

— Да, сэр. Говорят, викарию нынче утром пришлось дорого заплатить ему за убытки; он грозился подать в суд за оскорбление действием...

— Какая чепуха! После обеда я навещу викария и сам расскажу ему, как было дело.

Когда доктор Дженкинс входил в церковный сад, за живой изгородью из фуксий послышался быстрый легкий топоток. Не успел он отступить, как девчурка в полотняном фартуке, вылетев из-за угла, с разбегу ткнулась ему в колени и тотчас отпрянула, откидывая со лба густые золотисто-каштановые кудри.

— Ой, извините, сэр! Я сделала вам больно?

Доктор удивленно посмотрел на нее: неужели эта хорошенькая девочка — сестра Джека Реймонда?

— Больно? Это чем же — наступив мне на ногу? Боюсь, что это я тебя ушиб. Так ты и есть племянница мистера Реймонда?

— Я Молли. А вы пришли к дяде?

Она повела его в дом; по дороге он безуспешно старался завязать с ней разговор. Он очень любил детей, и Молли — чистенькая, здоровая, немного застенчивая, но без неуклюжести, вся в золотистом загаре и веснушках от воздуха и солнца, — показалась ему просто очаровательной. Но, хоть и прелестная, она вовсе не обещала вырасти красавицей: волосы и цвет лица были светлее, чем у брата, и выражение не такое мрачное, но и у нее тоже, правда не столь резко, выдавался подбородок, и был такой же упрямый рот; зато глаза совсем не такие, как у Джека, на диво голубые и ясные.

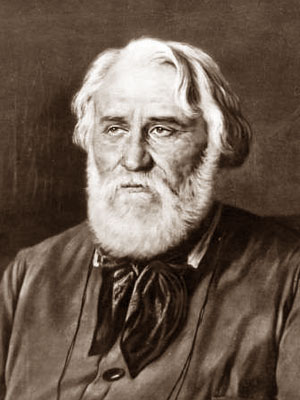

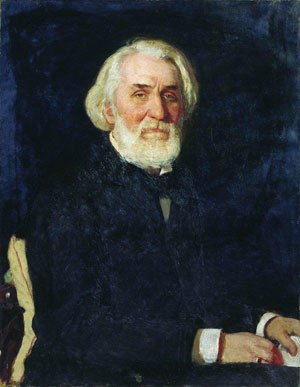

Преподобный мистер Реймонд оказался человеком уже немолодым, серьезным и не очень-то приветливым, с глазами такими же холодными и безжизненными, как его седеющие волосы. Держался он по-солдатски прямо, но не по-солдатски скованно. Чувствовалась в нем какая-то старомодная чопорность и в то же время терпеливое достоинство, словно этот человек ни на минуту не забывал, что создан по образу и подобию божию. Сторонник строгого порядка, он не терпел никакой лишней растительности, а потому был чисто выбрит и выставлял напоказ самую неприглядную черту своего лица — рот, в углах которого было что-то жестокое, бесчувственное, точно у китайского идола. Будь в чертах этого лица чуть больше округленности и законченности, оно было бы одухотворенней и внушало бы если не симпатию, то уважение; а так этот человек казался каким-то одноцветным чертежом добродетели.

Он сразу отослал Молли и принялся пространно извиняться за «нечистого духа» Джека. Видя, что он принимает случившееся так близко к сердцу, гость добродушно прервал хозяина, рассказал, как было дело — на его взгляд, ничего страшного, обыкновенное мальчишеское озорство, — и перевел разговор на другое.

Вскоре подали чай, и в комнату вошла миссис Реймонд — полная, кроткая, явно очень добрая женщина, постарше мужа; ее негустые, высоко поднятые брови словно навек застыли в горестном недоумении. Черное платье — образец аккуратности, ни единый волосок не выбивается из прически. К ней застенчиво льнула Молли, на которую любо было посмотреть: чистый белый фартучек, заботливо расчесанные кудри перевязаны лентой. Казалось, с приходом этой женщины и ребенка в комнату вошли мир и уют. Хлеб, масло, печенье — все, несомненно, было домашнего приготовления и потому превосходно; а когда после чая миссис Реймонд села у окна вышивать платье для Молли, гость убедился, что она такая же мастерица рукодельничать, как и стряпать. Притом и сердце у нее, конечно, было отзывчивое, — недаром Молли еще неумело, но старательно вязала шарф из красной шерсти: видно, девочка уже знала, как важно позаботиться о теплой одежде для бедняков. И доктор Дженкинс подумал, что этой кроткой и мягкой женщине, наверно, подчас нелегко приходится между мужем и племянником.

— Сара, — сказал викарий, когда чай отпили и со стола было убрано, — я уже говорил доктору Дженкинсу, как глубоко мы сожалеем о том, что произошло вчера на дороге. Он столь добр, что отнесся к случившемуся весьма снисходительно и вполне удовлетворен моими извинениями.

Миссис Реймонд обратила на гостя кроткий взгляд.

— Нам так неприятно, что мальчик доставил вам беспокойство. Но, поверьте, мы делаем все, что можем. Вы очень добры, что не требуете его наказать...

— Он все равно будет наказан, — спокойно сказал викарий. — Его выходка уже записана в кондуит.

— Надеюсь, не из-за меня? — заметил доктор Дженкинс. — На мой взгляд, все это пустяк, ребячество, я бы и не подумал жаловаться, если бы вы не узнали об этом раньше.

— Вы очень добры, — возразил викарий, — но я ни одного проступка не оставляю безнаказанным.

«Боже правый, и длинный же, наверно, список грехов у этого мальчишки!» — подумал доктор. И постарался поскорей перевести разговор на более безобидные темы. Тут он убедился, что викарий — весьма приятный собеседник, человек довольно образованный, с трезвым и ясным умом. Он принимал близко к сердцу все, что касалось местной благотворительности и благочестия, живо интересовался миссионерской деятельностью. Он подробно рассказывал гостю о своем участии в Миссии рыбаков, как вдруг громко хлопнула входная дверь, и миссис Реймонд, пугливо встрепенувшись, подняла глаза от шитья.

— Джек! — позвал викарий, поднялся и отворил дверь. — Поди сюда. А ты беги наверх играть, дитя мое, — прибавил он, обращаясь к Молли.

— Не забудь переменить фартук, — сказала миссис Реймонд, когда девочка выходила из комнаты. — И попроси Мэри-Энн... Ох, Джек, в каком ты виде! Где ты был?

Джек ввалился в комнату, не вынимая рук из карманов. Тотчас понял, что речь шла о нем, и остановился у двери, исподлобья глядя на гостя. Он стоял хмурый, чумазый и встрепанный, выставив упрямый подбородок, куртка на нем была порвана и в грязи, насквозь промокшие башмаки пачкали безупречный ковер, — сразу видно было, что это скверный мальчишка, грубиян и сорванец, проклятие семьи.

— Ты не забыл этого джентльмена? — спросил викарий ровным голосом, который не предвещал ничего доброго.

— Уж он-то меня, верно, не забыл, — отозвался Джек. В четырех стенах голос его казался странно, не по возрасту звучным и мужественным.

— Конечно, не забыл! — весело подтвердил гость, все еще надеясь отвести надвигающуюся грозу. — Поди сюда, мальчик, дай мне руку в знак, что мы с тобой не в обиде друг на друга.

Джек, насупясь, молча смотрел на него.

— Подойди и дай руку, — сказал викарий, по-прежнему не повышая голоса, но глаза его гневно вспыхнули. — Ты еще не извинился, твоей тетке и мне пришлось сделать это за тебя.

Джек неуклюже подошел и протянул гостю грязную левую руку, по-прежнему не вынимая правую из кармана.

— Почему не правую? — удивился доктор Дженкинс.

— Не могу.

— Что ты опять с собой сделал? — спросила миссис Реймонд, не замечая, как дрогнул ее голос на слове «опять». — Смотри, весь рукав в грязи, и ты порвал свою новую куртку!

— Вынь руку из кармана, — сказал викарий, и в голосе его зазвучала еле сдерживаемая ярость.

Рука, обернутая грязным, запятнанным кровью платком, оказалась вся в царапинах и ссадинах.

— Как ты это сделал?

Джек хмуро поглядел на дядю.

— Лазил на Утес мертвеца.

— Я ведь строго запретил тебе туда ходить?

— Да.

— Ох, Джек! — беспомощно вздохнула тетка. — Почему ты такой непослушный!

Викарий достал тетрадь прегрешений и вписал туда новый проступок.

— Иди в свою комнату и жди меня, — только и сказал он.

Джек пожал плечами и, насвистывая, вышел. Миссис Реймонд беспокойно покосилась на мужа и вышла следом.

— Бесполезно от вас скрываться, — со вздохом сказал гостю викарий. — Волей-неволей вы теперь посвящены в нашу семейную тайну. Дурные наклонности моего племянника давно уже тяжкий крест для нас с женой. Самый тяжкий из всех, какие угодно было богу на нас возложить.

— Он своенравен, но с годами это наверно пройдет, — попробовал его успокоить доктор. — В конце концов многие очень достойные люди были в детстве озорниками.

— Озорниками — да; но, к несчастью, в моем племяннике мы вынуждены бороться не просто с ребяческим озорством; пагубные наклонности передались ему по наследству.

Несколько минут викарий смотрел на огонь в камине, потом покорно развел руками.

— Если Тимоти еще не рассказал вам эту злополучную историю, вы, конечно, скоро услышите ее от наших деревенских болтунов. Джек унаследовал от матери неисправимый нрав, у его пороков слишком глубокие корни. Ни уговоры, ни строгость на него не действуют; уже много лет мы прилагаем все усилия, пытаясь пробудить в его душе хоть искру доброго чувства, но он ведет себя все хуже и хуже. Благодарение богу, в Молли, до сих пор во всяком случае, мы не замечали никаких дурных наклонностей; но этот мальчик безнадежен.

Выбрав удобную минуту, доктор Дженкинс поспешил уйти. Он был по горло сыт разговорами о Джеке и его грехах. «Пропади оно все пропадом! — думал он. — Если меня всюду будут пичкать жалобами на этого щенка, придется вывесить на моей двери объявление: о преступлениях племянника викария просьба не упоминать!»

Он прошел через сад; возле дровяного сарая какой-то шорох привлек его внимание, и он поднял глаза. На коньке покатой крыши сидел верхом Джек, видимо, вполне довольный своей опасной и неприступной позицией; в одной руке у него был толстый ломоть хлеба, в другой — совершенно зеленое кислое яблоко, должно быть, остаток вчерашней добычи, и он с жадностью поглощал то и другое.

— Эй! — окликнул доктор. — Ты как сюда попал? Помнится, тебя послали наверх.

Сорвиголова только посмотрел на него и опять с хрустом запустил зубы в яблоко. От одного этого звука доктор почувствовал оскомину.

— Если ты будешь так уплетать неспелые яблоки, у тебя разболится живот.

— Некогда мне разговаривать, — с набитым ртом ответил Джек. — Пора домой, сейчас меня будут лупить, а я сперва хочу подкрепиться.

— Похоже, что предстоящая лупцовка не отбила у тебя аппетит.

Джек пожал плечами и принялся за новое яблоко. По дорожке тяжело бежала миссис Реймонд, она задыхалась и ломала руки.

— Джек! Джек! Где ты? Скорей иди домой, гадкий мальчишка. Ох, скорее, милый, а то дядя совсем рассердится!

Тут она увидела на дорожке гостя и остановилась как вкопанная. Джек ухмыльнулся.

— Видали добрую душу? Она всегда распускает нюни, когда меня дерут.

— Ты-то, наверно, нюни не распускаешь?

— Я? — с презрением переспросил Джек. — Я не баба. Дядя уже пошел наверх, тетя Сара? Бьюсь об заклад, я буду на месте раньше его.

Одним прыжком, с ловкостью настоящего акробата, он перелетел с крыши на подоконник. Потом, цепляясь за плющ, подтянулся к карнизу, выступавшему над нижним этажом, точно кошка вскарабкался на него и исчез в окне второго этажа.

Миссис Реймонд обернулась к гостю.

— Что мне с ним делать? — в отчаянии сказала она.

ГЛАВА II

Мальчики гурьбой выходили из школы. Уроки в этот день кончились рано, летнее солнце так и сияло — и все или почти все были в отменном настроении. Джим Гривз, самый старший и притом важная особа (ему было уже почти семнадцать, и он получал вдоволь карманных, денег), шагал под руку со своим закадычным дружком Робертом Полвилом, которого за привычку обижать малышей прозвали «ягненком»[3]. В школе их обоих, не любили, но Джим был едва ли не богаче всех, а Роб, пожалуй, всех сильнее, вот почему им многое прощали, а чего не прощали, то молча терпели. Жилось в Порткэррике скучно, и поэтому они оба вступили в шайку головорезов Джека Реймонда, куда входили мальчики разного возраста и склада, дети очень разных родителей; и хотя эти двое были много старше атамана, он правил уверенной рукой и держал их в строгости. А между тем ни Гривз, ни Полвил не проявляли вкуса к разбойничьим набегам, да и Джека оба недолюбливали: хоть они и не поминали об этом, но оба еще не забыли, как годом раньше он дрался по очереди с ними обоими из-за того, что они мучили щенка. Ему тогда порядком досталось от более сильных противников, но и он, дерзкий и увертливый, задал им жару, а потом, с распухшим носом и подбитым глазом, весело отправился домой, где за драку дядя по обыкновению его избил.

После этого случая они относились к своему воинственному атаману с должным почтением, и их тайная неприязнь к нему выражалась лишь в двусмысленных замечаниях, которые наверняка привели бы его в ярость, если б только он их понимал. За глаза над ним потешалась вся шайка: не смешно ли, их вожак, первый во всяком озорстве, еще до того желторот, что не понимает шуточек Роба Полвила! Быть может, именно потому, что это всех очень забавляло, а не только из страха перед его кулаками, Джека не спешили просветить.

А Джек уже забыл о драке из-за щенка и, разумеется, не помнил зла тогдашним противникам. Не за одно, так за другое ему влетало чуть не каждый день; что же до остального, Джек был еще совсем дикарь: в этом возрасте мальчишки дерутся не только сгоряча, но и просто ради удовольствия. И все же, сам не зная почему, он не любил Гривза и Половила, не любил и страдающего одышкой толстяка Чарли Томпсона, чьи руки вызывали у него безотчетное отвращение. Как почти всегда бывает с натурами первобытными, Джека отталкивало все нездоровое, возбуждая какую-то чисто физическую брезгливость. Но, странным образом, это безошибочное чутье еще ни разу не остерегло его от викария; его чувство к этому человеку было стихийно простым: он ненавидел дядю всем своим существом, как любил животных, как презирал тетку.

Мистер Хьюит, учитель, шагал по дорожке, не поднимая глаз; он не разделял общего хорошего настроения. Его угнетало сознание ответственности, ибо он был человек добросовестный, а природа не создала его воспитателем.

— Опять они вместе, — пробормотал он себе под нос, глядя вслед двум взявшимся под руку великовозрастным ученикам.

— Вечно они что-то затевают, — послышалось у него над ухом.

Мистер Хьюит обернулся, и лицо его просветлело: его догнал помощник викария; их связывала давняя дружба.

— Мне эта история просто не дает покоя, Блэк, — сказал он. — Как, по-вашему, викарий что-нибудь подозревает?

— Нет, конечно, а то бы он всю школу перевернул вверх дном. Вы же знаете, он не прощает безнравственности. Да вот, когда он на днях кричал на эту Роско, я думал, у нее со страха начнется истерика. Все это прекрасно, Хьюит, но он хватает через край. Девушка еще слишком молода и слишком мало понимает, несправедливо так на нее нападать.

— Нет, я не согласен. Он приходский священник, должен же он узнать имя соблазнителя, чтобы оберечь от него других девушек. А она отказалась его назвать просто из упрямства.

— А может быть, из страха. Во всяком случае, эти мальчики...

Учитель отшатнулся.

— Господь с вами! — воскликнул он. — Уж не думаете ли вы, что эту Роско совратил кто-нибудь из моих учеников?

— Нет, конечно, нет. Это какой-нибудь молодой рыбак... То есть...

Минуту оба молчали. Видно было, что молодой священник встревожен и огорчен.

— Я прежде об этом не думал, — продолжал он, — но Гривз и Полвил... Впрочем, не стоит заранее пугаться, может быть, ничего страшного и не случилось. Бог свидетель, хватит с нас и той скверной истории.

— Да, вы правы; а хуже всего то, что, боюсь, первую скрипку в ней играл племянник викария.

— Вы уверены, Хьюит? Правда, большего озорника я в жизни своей не встречал, но на такую гадость он, по-моему, не способен. Если бы вы сказали это про Томпсона...

— Ну, относительно Томпсона у меня нет никаких сомнений. Но я боюсь, что и Джек очень испорчен; он такой грубый и черствый. А если так, при своем влиянии на остальных он становится просто опасен. Вы же знаете, он верховодит всегда и во всем. Просто не понимаю, как я скажу мистеру Реймонду о моих подозрениях, он столько труда и забот положил на нашу школу. Знаю одно: если разразится скандал и мальчиков исключат, да еще нагрянут репортеры и о племяннике напишут в газетах, викария это убьет. Кто там? Греггс?

Из-за кустов дрока вышел мальчик небольшого роста, с мелкими чертами лица и несмелым взглядом выпуклых, слишком близко посаженных глаз; он снял шапку и смущенно ухмыльнулся. Это был сын здешнего кузнеца, верная тень Джека Реймонда; если бы не пагубное влияние Джека, этот мальчишка, должно быть, никогда не посмел бы залезть в чужой сад. Он был по натуре торгаш и, участвуя в разбойничьих налетах под предводительством Джека, как и прочие ученики мистера Хьюита, заодно продавал товарищам птиц, хорьков, всякую рыболовную онасть, а потому всегда был при деньгах.

— Могу я сегодня послать тебя с запиской? — спросил священник.

— Только если Джек меня отпустит, сэр. Он собрался ловить рыбу и велел мне обождать его здесь.

— Вот видите, — со вздохом сказал другу Хьюит, когда они пошли дальше. — Джек велел ему ждать — и он прождет хоть до ночи, но не ослушается. Такими Джек может вертеть, как хочет.

Билли Греггсу и в самом деле пришлось ждать долго; наконец явился его повелитель — злой, насупленный — и отпустил его, сказав коротко:

— Ничего не выйдет, Билл.

— Разве ты не пойдешь, Джек?

— Не могу. Погода хорошая, вот эта подлая скотина и засадила меня за свою гнусную латынь.

— Кто, старик Хьюит? С чего это...

— Да не он, дядя. Он всегда делает мне назло.

— Ты, верно, опять его чем-нибудь взбесил?

— А, вечная история — почему я не уважаю епископа. Хоть бы этот епископ воскрес минут на пять, я бы его стукнул по башке!

Епископ, о котором шел разговор, — знаменитый и ученый дядюшка предыдущего поколения Реймондов, единственный в этом семействе, кто достиг высоких степеней, — был в доме викария своего рода идолом. С каждой мелочью, так или иначе напоминавшей о нем, обращались, как со святыней; а Джек то и дело нарушал это семейное табу и в наказание должен был в свободные часы переписывать сотни «штрафных строк», — не удивительно, что он терпеть не мог своего знаменитого предка.

— Помнишь ножик с зеленой рукояткой? Дядя вечно над ним трясется, потому что это подарок епископу от какого-то там герцога. Я только взял его сегодня, чтоб починить удочку, а тут вошел дядя и поймал меня, и уж до того разозлился! Я удрал с черного хода сказать тебе. Постараюсь отделаться поскорей. Прощай.

И он побежал прочь.

— Джек! — крикнул вдогонку Билли. — Когда отделаешься, приходи к нам за хлев, будет весело.

Джек остановился.

— А что такое?

— У нас Белоножка телится, и что-то с ней не так. Отец позвал ветеринара что-то ей лечить. В сарай он меня не пустит, но позади, где свалена зола, есть щель, и можно...

Джек вдруг вспылил.

— Билл Греггс, только попробуй полезь, куда не просят! Если я увижу, что ты подсматриваешь, ветеринару придется лечить тебя самого, гаденыш ты этакий.

Билл покорно замолчал, но про себя усмехнулся: ну, ясно, их строгий командир не понимает очень многих вещей, которые говорятся и делаются у него под носом.

— Ладно уж, — сказал он смиренно, — не рычи на меня. Слушай, хочешь певуна?

— Ручного?

— Ну, приручить можешь сам. Я вчера поймал одного в лощине, — и хорош же! Отдам за девять пенсов.

— А где я возьму девять пенсов?

— Да ведь у тебя на днях было полкроны?

Джек пожал плечами; у него в карманах деньги никогда не залеживались.

— Теперь у меня только два с половиной пенса.

— Ладно! Тогда отдам Гривзу, он у меня уже просил. Выколю сегодня глаза и отдам.

Ровные прямые брови Джека мрачно сдвинулись.

— Не тронь птицу! — сказал он с сердцем. — Для чего это выкалывать глаза? Она и без того будет хорошо петь.

Во второй раз услыхав из уст атамана такие чувствительные слова, Билли не удержался и хихикнул:

— Вот не ждал от тебя нежностей! Конечно, выколю глаза, так полагается. Подумаешь, велика беда; просто надо всадить в пробку иглу, раскалить ее докрасна и...

— Ты сперва покажи мне этого певуна, — не дослушав, приказал Джек. — Я к чаю отделаюсь.

Все еще хмурясь, он пошел прочь. Быть может, мадьярская кровь, унаследованная от матери, сделала его не в меру самолюбивым, но мысль, что кто-то над ним посмеется, нестерпимо жгла его гордую душу. Он злился на себя: охота была кипятиться, если кто-то там, хихикая, подглядывает за всякими непристойностями или выкалывает птицам глаза! Ему-то какое дело? Отчего ему невмоготу, когда другим наплевать?

И все-таки до самого вечера птица и раскаленная игла мешали Джеку сосредоточиться на латинских стихах, и он все больше мрачнел. Его воспитание, сама обстановка, в которой он рос, медленно, но упорно ожесточали его и уже почти уничтожили мягкость и отзывчивость, какими, быть может, наделила его природа,— и, безмерно гордый тем, что слывет первым головорезом во всей округе, он чуть ли не стыдился, когда что-нибудь задевало в нем чувствительные струнки, о которых никто, кроме него, не подозревал. К тому времени, как с латынью было покончено, ему уже не терпелось выкинуть какую-нибудь отчаянную штуку, чтобы разом отплатить дяде за испорченный день и вновь подняться в собственных глазах и в глазах Билли Греггса. Он вытер перепачканные чернилами пальцы чистой теткиной скатертью, запустил всю пятерню в свою спутанную черную гриву и стал напряженно думать.

***

В соседней комнате викарий готовил проповедь к воскресному утру. Перо его бегало по бумаге быстрее, чем всегда, губы по обыкновению были плотно сжаты. Он не намерен щадить дочь фермера Роско и ее неизвестного соблазнителя, пусть эта проповедь как громом поразит весь Порткэррик. Самой девушке и гордому беспомощному старику — ее отцу — наверно, придется все это выслушать: семья Роско аккуратно посещает церковь; но мистер Реймонд не из чувствительных. То, что он именовал ее преступлением, не вызывало у него жалости: в молодости и он знавал искушения, но Мэгги Роско не могла бы их понять.

***

— Эй! Билл!

Билли Греггс тыкал прутиком жирную улитку; он обернулся на крик: с холма, поросшего вереском, к нему бежал Джек Реймонд.

— Переписал свою латынь?

Джек растянулся среди вереска.

— Да, наконец-то.

Билли опять занялся улиткой. Джек с наслаждением повалялся немного, от нечего делать дрыгая ногами в воздухе, как беспечный дикарь; потом сел, достал из кармана ножик, открыл его грязным, обломанным ногтем и принялся строгать палку, весело напевая: «Будь хорошим, мальчик Томми, уступи местечко дяде...» Билли минуту-другую молча наблюдал.

— Слушай-1ка, — вдруг сказал он, — что это за нож?

— А тебе какое дело?

— Просто так. Дай поглядеть.

Разжав крепкие смуглые пальцы, Джек показал ему свое орудие. Нож, видно, был дорогой, с малахитовой рукояткой, на золотой пластинке выгравированы какие-то буквы.

— Джек, да ведь это... это нож епископа! Усмехнувшись, Джек сунул нож в карман.

— Как ты его раздобыл?

— Может, дядя мне его дал за то, что я такой паинька.

— Так я тебе и поверил!

— А может, я сам его взял.

Билли негромко свистнул.

— Ох, и влетит же тебе!

— Наверно, — коротко подтвердил Джек и каблуком вдавил в землю кустик вереска. И, помолчав, прибавил: — Послушай, Билл.

— Чего тебе?

— Давай меняться.

— Что на что?

— Отдай мне того певуна за ножик.

Билли, раскрыв рот, порывисто сел и уставился на Джека: «певуну» — обыкновенному певчему дрозду — цена от силы шиллинг; а этот ножик, если узнают, что Джек его украл, обойдется ему...

— Слушай, Джек, да ведь дядя всю шкуру с тебя спустит!

Джек пожал плечами.

— Ну, выдерет, эка невидаль. Я ведь не девчонка.

— Да, дела! — Билли повернулся, оперся на локти и с любопытством стал разглядывать приятеля. — Слушай, тебя лупят почем зря, а? Говорят, твой дядька просто зверь, палки из рук не выпускает.

— Он меня больше палкой бить не будет. В прошлый раз так и сказал. Говорит, когда я опять проштрафлюсь, он высечет меня хлыстом, — может, меня хоть хлыст исправит.

— А за что он тебя тогда бил? Ответы Джека становились все скупее.

— Уж не помню. Перед этим — за то, что стащил груши с чердака. Старая дева, сестра сквайра, пришла в гости в новом чепце, а я с крыши в нее грушами. Пропал ее чепец.

— От груш-то?

— От гнилых. Хорошие я съел — половину до взбучки, половину после, на закуску.

— С тебя, видно, как с гуся вода!

— А то нет! — презрительно отозвался Джек.

Билли призадумался. Если мальчишка и ухом не ведет, когда его так лупцуют, его поневоле уважаешь, хоть и смешно, что он такой наивный теленок, а подчас и просто слюнтяй.

— Ты и правда хочешь меняться?

— Ясно, хочу. Где птица?

— Дома. Только... знаешь, что...

— Ну?

— Ты, случаем, не...

— Чего еще?

— Не впутаешь меня...

Тяжелая рука Джека опустилась ему на шею, и он повалился в траву.

— Еще чего скажешь!

— Да я только... если твой дядя...

— Билл Греггс, уж если я меняюсь, так меняюсь. Ты получишь нож, а я дрозда и выволочку. Понятно? Ну, хватит болтать, иди тащи сюда птицу.

— Ладно, раз тебе своей шкуры не жалко, мне-то что.

И он побежал домой. А Джек опять растянулся на земле и, лениво постукивая каблуком о каблук, задумался. Последствия, которыми грозила эта сделка, были ему совсем не так безразличны, как он старался показать. Теперь, когда некому было на него смотреть, он снова нахмурился; в глубине души он боялся. Но славу «нечистого духа» надо поддерживать; и притом, рассуждал он, на этом свете без побоев не проживешь, это неизбежное зло, вроде стихийных бедствий, на которые в случае чего ссылаются железнодорожные компании. Мальчишку, пока он не вырос, непременно будут бить — по крайней мере сироту с дурными наклонностями, которому досталась двойная доля первородного греха и пагубное сходство с умершей матерью, осужденной на вечные муки; так не все ли равно, когда и за что побьют? А если бы выжгли глаза и пришлось всю жизнь петь, сидя в тесной деревянной клетке, и... Да и забавно будет посмотреть, как разъярится дядя. Кража епископского ножа будет, наверно, вписана в кондуит и помечена черным крестом; у дяди, видно, короткая память. Вот Джеку не нужны никакие записи и пометки: у него к дяде длинный счет, и он отлично помнит каждую обиду.

Быть может, викарий и не многого достиг, воспитывая этого непокорного упрямца, но выдержке он, бесспорно, его научил. Пока жив был капитан Реймонд, Джек совершенно не умел владеть собой: разозлившись, он царапался и кусался, боль приводила его в бешенство. Теперь же он постоянно был зол и давно привык к боли; и научился, стиснув зубы, ждать своего часа. Рано или поздно час наступал — и Джек не упускал случая поквитаться со своими взрослыми обидчиками.

Бегом вернулся Билли с тесной маленькой клеткой из щепок, в которой отчаянно бился злополучный дрозд. Джек взял клетку под мышку и отправился восвояси; никем не замеченный, он проскользнул в дом и спрятал дрозда у себя в комнате.

После ужина он простился на ночь, сказал викарию, что ему надо еще готовить уроки к понедельнику, и, захватив свои книги, пошел наверх. Комнатка у него была крохотная, с низким потолком, но он любил ее больше всех других в доме, потому что одно ее окно выходило на восток, а другое на запад — и он мог смотреть, как всходит и заходит солнце. Он запер дверь, достал из укромного местечка клетку и поставил ее на подоконник окна, выходившего на запад.

— Ну, ну, дурашка! — проворчал он, когда перепуганная птаха отпрянула в угол клетки. — Тише, не бойся. Он задаст взбучку мне, а не тебе.

Он сунул в клетку листик салата, который ухитрился припрятать, пока пили чай. Но дрозд по-прежнему дрожал и отчаянно бился в клетке. Джек сел рядом на подоконник, даже на взглянув на закат, и задумался: как же быть?

Сперва он хотел оставить дрозда у себя и приручить. Конечно, толку от него немного. Куда занятней было бы завести скворца: его можно выучить ругаться, пускай бы клял на чем свет стоит и епископов, и ножи с малахитовыми рукоятками, и миссии рыбаков. Но все-таки дрозд — лучше, чем ничего; и уж если из-за него не миновать побоев, так по справедливости надо получить от этой сделки хоть какое-то удовольствие. Да, но дикие зверьки и птицы плохо переносят неволю; а если дрозд попадется на глаза дяде, тот, пожалуй, сразу его пришибет просто Джеку назло. Утопил же он зимой котенка — любимца Молли — в наказание за то, что она запачкала платье! При этом воспоминании глаза Джека потемнели: он ненавидел викария жестокой, молчаливой ненавистью, которая ничего не забывает и терпеливо ждет своего часа; и в длинном списке злодеяний его заклятого врага утопленный котенок занимал не последнее место. До недавнего времени Джек относился к сестре с олимпийским равнодушием: что ему было до девчонки, которая боится темноты и даже камень кинуть не умеет! Но однажды, придя из школы, он нашел Молли в сарае, глаза ее опухли от слез, рыдания душили ее, потому что Тиддлс умер («Ой, как он кричал!») — и с того дня Джек почувствовал, что он в ответе за сестренку и должен ее защищать.

Нет, ничего не поделаешь, дрозда придется выпустить. Судьба Тиддлса — предостережение: не годится держать в доме живую тварь, как бы ты ее ни любил, если не можешь ее защитить. А на свободе, в Треваннской лощине, дрозд и сам как-нибудь за себя постоит.

— Если ты опять попадешься, глупыш, я уж тебя не выручу, — сказал Джек, поднялся и распахнул окно. — Хватит и одного раза.

Треваннская лощина, окутанная дымкой, золотилась в лучах заходящего солнца. В ясном небе нечему было разгореться слишком яркими красками, только на западе цвели в вышине узкие розовые облачка. С берега доносился легкий плеск волны, набегавшей на гальку; порой жалобно вскрикивала чайка.

Джек отворил дверцу клетки, перепуганный дрозд затрепыхался и отпрянул. Джек немного отступил, и птица стрелой метнулась мимо. Внезапный писк, шелест быстрых крыльев... Джек лег грудью на подоконник и проводил глазами темную точку, которая, становясь все меньше и меньше, понеслась к лощине и скрылась.

Он отошел к постели, сел, ухватился за спинку кровати. Все в нем дрожало, трудно было дышать. Он закрыл глаза и опять увидел макушки деревьев, и золотую закатную дымку, и распростертые крылья живого существа, которое посадили было в клетку, а теперь оно снова на свободе.

Наконец он открыл глаза и хмуро, со страхом огляделся. Как странно, в комнате все по-прежнему, ничего не изменилось, только он стал другим. На столе все так же лежат учебники, на подоконнике — пустая клетка, и с жердочки свисает листик салата. Кстати, клетку надо сломать, не то дядя спросит...

Впрочем, не все ли равно теперь, что скажет дядя.

Джек вернулся к окну и, закинув руки за голову, прислонился к раме. Он смотрел, как угасал закат. Лиловые тени заполнили бескрайние просторы между небом и землей; вершины деревьев в лощине покачались еще немного и застыли; чайки перекликнулись раз-другой, примостились в расщелинах на берегу, и все уснуло.

Потом проглянули звезды — одна, другая, тысячи... Они сияли над тенистыми деревьями и полусонной призрачной вересковой долиной, словно ясные, изумленные глаза; как будто и они только сейчас начали что-то понимать и, глядя сверху на хорошо знакомый лик земли, увидели, что она прекрасна.

Произведения

Критика