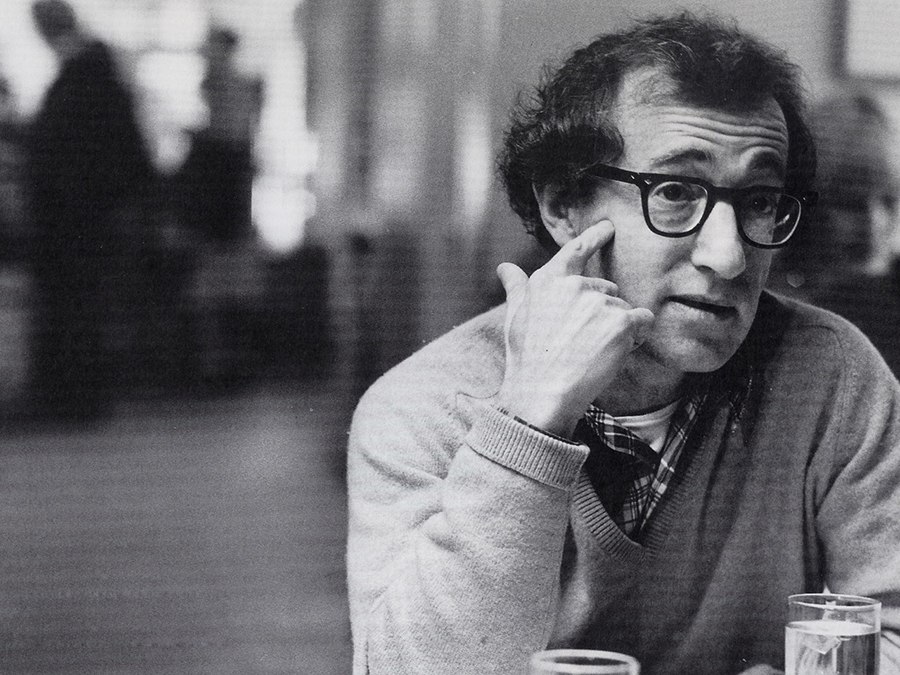

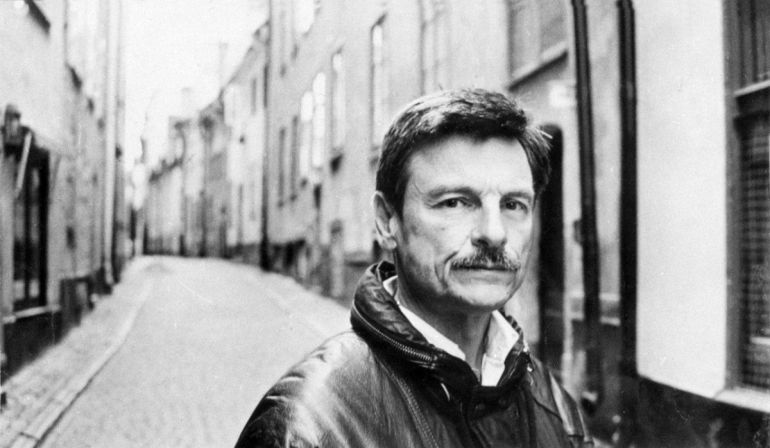

Андрей Тарковский: «Для меня кино — это способ достичь какой-то истины»

Встречаясь со зрителями, кинорежиссер стремился объяснить свое творчество, свое кредо. Именно об этом шла у него речь в Ярославле, на встрече с членами народной киностудии «Юность». «Мы договорились с ним напрямую, — вспоминает Н. Юстинова, руководитель киноклуба, действующего при народной студии. — Согласился он охотно. Единственное, о чем попросил. — взять на себя транспортные хлопоты». Член студии фотокорреспондент Сергей Метелица вызвался съездить за Тарковским на машине.

Полдня ушло на осмотр города, музеев, а вечером было выступление в студии. Беседа затянулась за полночь. Студийцы записали ее на магнитофон. Мы публикуем фрагменты из того памятного разговора режиссера в октябре 1981 года.

А. Тарковский. Прежде чем вы начнете задавать вопросы, я бы хотел объяснить, как я отношусь к кинематографу и в чем вижу его основные задачи. На мой взгляд, кинематограф такое же полноценное, серьезное искусство, как поэзия, музыка, живопись, архитектура, и прочее. Поэтому не нужно искать в кинозалах развлечения. При помощи искусства еще никто никого никогда не развлекал, хотя нельзя отрицать существования развлекательных жанров. Я их тоже не отрицаю. Но прошу относиться к себе как к человеку, начисто лишенному чувства юмора, во-первых, и очень уважающему своих зрителей, во-вторых.

Я не сделал ни одной развлекательной картины и обещаю никогда такой не сделать. Для меня кино — это способ достичь какой-то истины в той максимальной степени, на какую я способен. По моему глубочайшему убеждению, процесс создания фильма не заканчивается после того, как он окончательно смонтирован и подготовлен к прокату. Акт творчества происходит в кинозале в момент просмотра фильма. Потому зритель для меня не потребитель моей продукции, не судья, а соучастник творчества, соавтор.

Конечно, я не настолько наивен, чтобы думать, что мои фильмы воспринимаются всеми одинаково, что все их любят и готовы смотреть. Я знаю, у моих фильмов столько же врагов, сколько друзей. И не представляю, что такое соотношение может измениться. Но если бы такое произошло, я бы очень испугался и решил, что я сделал что-то совсем не то, что хотел. А для меня главный принцип — снимать только то, что я хочу снимать. Хотя это очень трудно и материально невыгодно. Гораздо проще работать над сценариями из студийного портфеля. Вот вкратце мои предварительные рассуждения. Ну а сейчас я готов отвечать.

- Не считаете ли вы, что ваши фильмы перегружены деталями, необычными для восприятия? Это затрудняет их понимание. В частности, почему в «Сталкере» так много грязных, обшарпанных стен?

А. Т. Для вас необычны обшарпанные стены? Позвольте вам не поверить. Что может быть обычнее обшарпанных стен? Я только что был на улице и видел их, даже перед одной остановился, так она понравилась мне своей обшарпанностью. Вот у японцев есть такое слово, адекватное понятию «патина». Этим словом они выражают то особое обаяние, особый шарм, который придает вещам время. Старые стены, старая одежда, разбитая посуда — это вещи, на которых отразилась судьба. А вы такие предметы, имеющие историю, называете грязными и рваными. Лично я уважаю старую одежду гораздо больше, чем новенькую и плохо сидящую, какой она бывает в костюмных фильмах. Может быть, мне придется снимать картину, где я должен буду обратиться к манишкам, к белым воротничкам и так далее. Вот я собираюсь делать «Идиота» Достоевского. Но убежден, что там будут совершенно другие воротнички. Я найду способ сделать их не такими, какие бы вам понравились. Недавно я получил прекрас ную квартиру, а жить там не могу. Там нет до домовых, там ничего нет, там все мертво. Я чувствую, что моих усилий, моей жизни будет недостаточно, чтобы эти новенькие, чистенькие стены заселились какими-то душами. Я уже как-то говорил о том, что отношу себя к режиссерам, которым нравится не столько реконструировать окружающую действительность перед объективом аппарата, сколько создавать свой собственный мир. Причем я отлично знаю, что если через десять минут зритель не будет моим, то он не будет моим уже никогда. Но я не хочу никого переубеждать. Я хочу иметь дело с людьми, с которыми мы друг к другу предрасположены априори. И это выясняется в первые десять минут. Почему в кинематографе зритель требует, чтобы его развлекали, и, если его не развлекают, он уходит, считая время и деньги потерянными?.. А ведь те же люди не позволяют себе, топая, уходить с концерта из Большого зала Консерватории в Москве или из другого филармонического концертного зала, когда там исполняют Баха, Моцарта или что-то еще очень серьезное. Они уважают традиции этого искусства и знают, что существует музыка, которую они могут не понять. Почему же в кинематографе все должно быть понятно? Я не хочу, чтобы кинематограф считали вульгарным, дешевым зрелищем. Он имеет право на сложность, как всякое другое искусство.

Мне всю жизнь внушали мысль о том, что мои картины никто не смотрит. Люди, от чьих слов многое зависит, прямо мне говорили: «Народ ваши картины смотреть не будет» Они так рассуждали.

«Если нам это не понятно, то каково бедному народу смотреть такое?» Но мое уважение к зрителю равно моему уважению к самому себе. Ведь что такое чувство собственного достоинства? Это уважение достоинства других. Основываясь на этом, я и работаю.

- Почему ваши фильмы так безрадостны? Почему в них все мрачно, много грязи, жестокости? Ваш фильм "Андрей Рублев", например, просто страшен.

А. Т. Мои фильмы безрадостны потому, что безрадостны. Это — факт. У них такое свойство. Тут я ничем зрителям помочь не могу. Но почему мои картины должны быть веселыми? Если хочется веселья, есть комедии Гайдая, Рязанова. Смотрите их.

Я же думаю, что жизнь не такая уж веселая штука, чтобы веселиться непрерывно. Не кажется ли вам, что мы слишком много веселимся?

«Рублев» в другом виде просто не мог быть создан. Он жесток потому, что рассказывает о жестоком времени. Но я бы сказал, что жестокость в нем все же непропорциональна той страшной реальности, в которой вынуждены были жить современники Рублева и, конечно, сам художник. В фильме она сильно отлакирована, преуменьшена.

Откройте любую историческую монографию, посвященную периоду татаро-монгольского ига, и вы убедитесь, что зачастую там ведется речь о жестокости просто уникальной, которую не то что изобразить — вообразить трудно.

Но я не ставил себе задачу сделать из «Рублева» страшный фильм. Моя картина прежде всего о надежде, о надежде, которую выражает всякое настоящее искусство, и о предназначении художника.

Во все времена искусство выражало надежду на человеческое совершенствование, на способность человека возвыситься над своими страстями, пороками и приблизиться к идеалу. Человек живет для того, чтобы стать лучше. Нельзя же считать целью жизни приобретение холодильника или автомобиля «Жигули». Если это становится жизненной целью, значит, человек в нравственном смысле потерпел крушение. Вот что по-настоящему страшно!

Разве в моем «Рублеве» есть такой страх? Разве это не фильм о торжестве идеала? Разве пронизанные светом творения Рублева не создались во времена, когда брат убивал брата, когда от прекрасных городов оставались только угли?

Есть такое выражение: «Чем темнее ночь, тем ближе утро». Концепция «Рублева» очень близко с ним соотносится. Идеалы, выраженные гениальным художником в своих творениях, были выстраданы народом. Народ ощущал необходимость победы разумного, светлого, доброго. Но именно художник сумел конкретизировать эту необходимость в образах потрясающей нравственной силы.

Вдумайтесь в такой факт. После Куликовской битвы еще в течение века Россия подвергалась опустошительным набегам. Еще сто лет длился кошмар татаро-монгольского насилия.

Практически для русского народа мало что изменилось. Даже еще хуже стало, тяжелее.

Перемены были не в практической жизни, а в духовной. Русские люди уверовали в свою силу, в свое окончательное освобождение. Вот эту веру, это предчувствие перемен выразил в своем творчестве Рублев. Он прозрел утро в самый темный час ночи. На мой взгляд, в этом и заключается высшее предназначение художника.

- Всегда ли вам удается претворить ваши идеи на экране?

А. Т. Когда я задумывал какой-то фильм, явсегда его делал. У меня не было такого, чтобы я отказывался от своего замысла. Я сделал мало фильмов, но это объясняется только тем, что я делал то, что хотел. Надеюсь, в конечном счете это оправдало себя. Лучше сделать то. что ты хочешь, чем то, что ты не хочешь, и получить результат, который тебя не будет удовлетворять. Что касается оптимального воплощения идеи, то больше всего мне удалось это в "Сталкере". Как мне кажется, там замысел очень тесно сомкнулся с результатом.

- Ваши фильмы довольно сложны для восприятия. Не могли бы вы сами прояснить идею «Сталкера»?

А. Т. Если вы после двухчасового просмотра фильма, который я делал полтора года, не поняли его смысла, то неужели я своим слабым языком смогу вам все объяснить в течение нескольких минут? Это будет безнадежная попытка. Если вас не убеждает то, что вы видите, то слова подавно бессильны. Ведь речь идет об эмоциональном процессе восприятия произведения. Если он не возник, то словесное воздействие на ваше сознание, на ваш интеллект не поможет вам понять этой картины. Это же не доказательство теоремы. Речь идет о том. чтобы вы эмоционально, чувственно восприняли картину, приняли ее. Приняли ее персонажей, ее мир, ее пафос, ее интонацию безрадостную... Потому что контакт с произведением искусства происходит не при помощи головы, не при помощи сознания, а при помощи других органов. Но все же я попытаюсь объяснить, о чем мой «Сталкер». Это фильм о том, что сила в конечном счете ничего не значит. И что порой слабость выражает смысл сильной души. О том, что в каждодневной погоне за материальным осуществлением своей жизни мы теряем духовность. О том, что мы не готовы морально к тому технологическому «прогрессу», который сопутствует нашей жизни и который уже почти не зависит от нашей воли. Я бы сказал, что не заслужили ту технологию, которая нас окружает. Мы получили атомную энергию. Мы сделали из нее оружие. Мы взяли электронный микроскоп и стали забивать им гвозди. Это означает, что человечество не готово к тем открытиям, которые предлагает ему наука. И еще мой «Сталкер» о том, что без веры в сказки, в чудеса человек не способен жить и, более того, называться человеком. И мы это скоро почувствуем, да мы уже это почувствовали.

Есть в «Сталкере» протест против предельной загрязненности окружающей среды. Даже в больших городах наши дома зачастую стоят среди помоек. Вы обратили внимание, что, когда вы входите в свой подъезд, вам хочется как можно скорее его миновать, так он неприятен. Какая наша внутренняя нечистоплотность в моральном смысле позволяет нам жить в домах, где лестницы приводятся в такое состояние? Это о домах. Но то же самое делает промышленность с планетой в целом. Об этой проблеме приходится думать уже в государственных масштабах. С ней не справиться в два счета.

- Что вам дают встречи со зрителями?

А. Т. Они лишний раз убеждают меня в моей правоте. За это я вам всем очень благодарен. С таких встреч я ухожу более сильным, уверенным в том, что все, что я делаю, нужно делать именно таким, а не другим образом. Кроме того, я всякий раз убеждаюсь, что зритель растет со сказочно-радостной для меня заметностью. Но меня огорчает, что кинокритика, в частности литература о кино, совершенно не отражает этого процесса. У меня такое впечатление, что кинокритики относятся к зрителям как к толпе, не способной вообще что-либо понимать. И с этих же позиций даются рекомендации авторам фильмов.

- Расскажите, пожалуйста, о своей первой работе, как вы к ней относились, как вы стали режиссером?

А. Т. Режиссером я стал после того, как сделал фильм «Иваново детство». Учеба во ВГИКе дала мне твердое сознание того, что искусству обучить нельзя. ВГИК — это не лучший способ стать режиссером. Это шесть лет на 90 процентов потерянного времени. Шесть лет надо было учиться, чтобы стать режиссером. Это безумие. Я, например, считаю, что человек со способностями может за один год овладеть профессиональными навыками.

Мне хочется это доказать. В моих планах — работа на двухлетних режиссерских курсах. Я постараюсь научить кого-нибудь режиссуре.

Что же касается моих картин, то я сделал несколько учебных работ во ВГИКе. Они были очень слабыми, неинтересными. Я тогда не знал, что такое кино.

О невозможности обучить искусству постоянно говорил Михаил Ильич Ромм, у которого я учился. Он был великим педагогом, потому что он нас не калечил, не внушал нам свои концепции.

- Ваше отношение к фильмам Шукшина и к Шукшину-писателю?

А. Т. Я очень хорошо отношусь и к нему, и к его фильмам, и к нему как к писателю. Но не уверен, что Шукшин постиг смысл русского характера. Он создал одну из сказочек по поводу российского характера. Очень симпатичную и умилительную. Были писатели в истории русской культуры, которые гораздо ближе подошли к этой проблеме. Василий Макарович, по-моему, этого не достиг. Но он был необыкновенно талантлив! И в первую очередь он был актером. Он не сыграл своей главной роли, той, которую должен был сыграть. Это очень жалко. Он мог бы в своей актерской ипостаси нащупать тот русский характер, выразить который стремился как писатель, как режиссер.

Простите, может, кого-нибудь не устраивает то, что я говорю о прославленном я защищаемом народом Василии Макаровиче Шукшине, моем друге покойном, с которым я проучился шесть лет. Но это правда - то, что я говорю о нем. И Василию Макаровичу недоставало при жизни той славы, которой так щедро оделяют его сейчас. Мне кажется, что его как-то боялись, от него ожидали чего-то такого опасного, взрывчатого. А когда он умер, его стали благодарить за то, что взрыва не произошло. А уважение, которое я испытываю к Василию Макаровичу, беспредельно. Если бы вы знали, какую в хорошем смысле карьеру продедал этот человек. Он приехал в Москву абсолютным сибирским мужичком. Члены приемной комиссии из райкома партии того района, в котором находится ВГИК, «зарубили» Шукшина за его дремучую темноту. Меня те же самые люди заподозрили во всезнайстве и тоже не хотели принимать. Только благодаря Ромму нам удалось поступить. Человеческая карьера Шукшина удивительна. Он так стремительно рос, менялся на глазах. Это явление уникальное в нашей культуре!

- Какие темы интересуют вас сейчас? Что бы вы хотели снимать? Короче, чем вы живете в настоящий отрезок времени?

А. Т. ...Знаете, честно говоря, я ничем особенно не живу. В планах у меня фильм «Ностальгия», к тому же я, вероятно, возьмусь за сценарий «Идиота» по Достоевскому. Но это все в будущем, все это не сейчас. А в принципе что-то мне не очень хочется снимать кино. Конечно, я буду снимать, мне некуда деваться. Но пока не хочется. То ли я устал от кино... Не знаю…

Во всяком случае, мне вдруг показалось, что гораздо приятнее сидеть в деревне, смотреть, как коровки пасутся на берегу речки, гулять... Это пройдет, наверное, я чувствую, что пройдет. Обидно только, что и время пройдет. Знаете, очень трудно работать в кино, если хочешь делать в нем свое, снимать те картины, которые тебе хочется снимать. В этом случае ты должен истратить энергии и времени в десять раз больше, чем их уходит на съемки фильма по сценарию из портфеля главной редакции «Мосфильма».

И вот нет-нет, да и задумаешься: а кому все это нужно? Зачем я бью головой стенку? Ради чего? Если бы не было писем от зрителей, я, может быть перестал бы снимать кино. Но письма приходят, их много, и они все ставят на место, помогают мне философски взглянуть на ситуации, в которых я нахожу повод для рефлексии и мучаюсь, наверное, дольше и больше, чем нужно.

- Сейчас многие критики на Западе высказывают тревогу за будущее кинематографа. А вас тревожит этот вопрос?

А. Т. Как можно сказать: тревожит или не тревожит? Понимаете, трудно сказать. Ведь все в конечном счете решится потом, через много лет. Если картины не состарятся, значит, они имели какое-то рациональное зерно в себе, если состарятся, значит их успех был случайным. Как меня это может беспокоить?

Сейчас коммерческий кинематограф на Западе уже не способен удовлетворить тех, кто делает картины, короче говоря, продюсеры не удовлетворены профессией. Одни из директоров французской кинофирмы, объясняя мне, почему фирма скупила право проката моих фильмов на Западе, сказал, в частности, буквально следующее.

Наступает, мол, время, когда зритель перестает интересоваться макулатурой, дребеденью. То есть кино как развлечение в тотальном и пошлом смысле слова уже совершенно не может заинтересовать зрителя. И кинокоммерсанты, а это люди, умеющие блюсти свою выгоду, начинают ориентироваться на серьезное кинематографическое искусство. Это означает, что разрыв между коммерческим кино и кино как искусством настолько увеличился, что настало время, когда это противостояние должно решиться в каком-то определенном смысле. Или кино как искусство должно быть уничтожено в пользу кинозрелища, киножвачки, или наоборот. Я верю в то. что кино выйдет из-под эгиды прокатчиков, которые котят загнать его в рамки наживы, в рамки кассовых сборов, голой коммерции.

Кино — это искусство. Хотим мы этого или нет. И оно, конечно. вырвется само, как стихия, из тисков обстоятельств.

Я много получаю писем во поводу моих фильмов И эти письма все более укрепляют мою уверенность в том, что у серьезного кино хорошее -будущее. Люди заинтересованы в нем.

Мне кажется, время все поставит на свои места.

Беседу вел П. Никитин

Публикуется по изданию: «Экран» 1990 год.