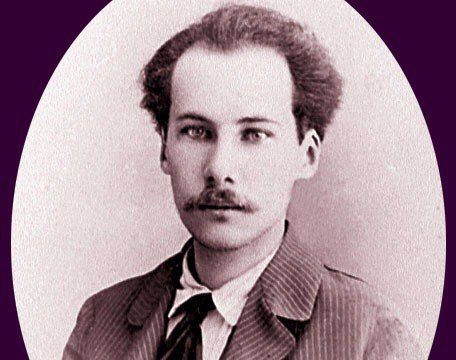

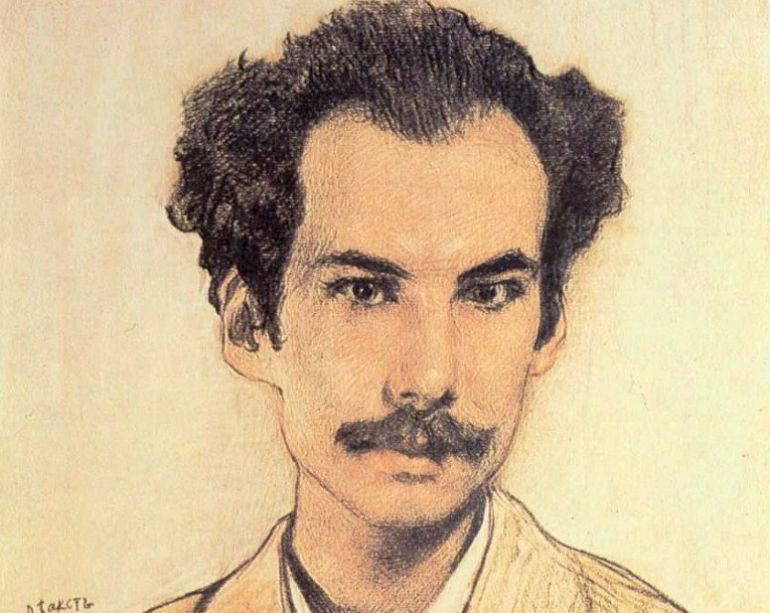

Из наблюдений над поэтикой Андрея Белого: лицемерие как текстопорождающий механизм

Паперный В.

Обвинение в лицемерии предъявлялось А. Белому неоднократно — и при его жизни, и после смерти. Начиная с

Что же означала эта стратегия поведения, которую Белый именует режиссируемой применительно к требованиям разных коллективов комплексностью поведения и которую я здесь — для большей ясности, простоты и краткости — обозначаю как «лицемерие»? Что означала эта стратегия на практике — как фактор, действующий в конкретной ситуации текстопорождения? Какой реальный механизм лежал в ее основе? Как я попытаюсь здесь показать, на этот ряд вопросов можно дать следующий общий ответ: процесс порождения литературных текстов и «текстов поведения» Белого (а принципиальная однопорядковость и взаимопроникновение первых и вторых у Белого — факт широко известный) был отмечен фундаментальной исходной раздвоенностью авторской позиции по отношению к ее ценностно значимым объектам; эта раздвоенность далеко выходила за обычные (довольно, заметим, широкие, ибо не напрасно же замечено Аристотелем: «Много лгут певцы») пределы и воплощалась в систематическом порождении пар текстов (или пар групп текстов), содержащих полярные ценностные интерпретации некоторого общего тематического материала.

Рассмотрим теперь некоторые конкретные примеры такой раздвоенности. В октябре

Как понять этот эпизод? Сам Валентинов был склонен видеть в нем свидетельство того, что все рассуждения Белого о коллективизме были просто маской, за которой скрывался подлинный Белый — крайний и безудержный индивидуалист. Я не думаю, что это истолкование справедливо, что Белый-индивидуалист был более подлинным, чем Белый-коллективист, или наоборот. Единственное, что можно в данном случае утверждать — что в тот момент у Белого было две различных позиции по данному вопросу, причем одна — «официальная», публикуемая в ряде собственно литературных текстов, а другая — частная и приватная, публикуемая в «тексте общения», в «тексте бытового поведения».

Раздвоение авторской позиции Белого по этим двум рядам — «собственно литературных текстов» и «текстов приватного общения» — совсем не обязательно приводило его к одновременному выдвижению полярных идеологических концепций. Оно могло сводиться и к идеологически бесконфликтному расслоению образа автора. Яркий пример такого расслоения — знаменитая история отношений Белого с М.К. Морозовой. Сюжет этой истории прост. Весной

То «лицемерие», то «двоемыслие», которое Белый проявлял и в рассмотренных эпизодах (а применительно к последнему из них мы можем использовать эти определения только как чисто структурные, вне всяких моральных коннотаций), и в массе других случаев, естественно вытекало из весьма специфического представления о самотождественности личности, которое ему было присуще. Сохранение личностной самотождественности означало для Белого не соблюдение верности своим убеждениям, не единство авторского ценностного отношения к миру, не единство мировоззрения и т. д., но сохранение принадлежности. В этом смысле очень характерно уже само название мемуаров Белого «Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития» (курсив мой.— В. П.). В этом тексте, как и в других мемуарах середины 20-х годов («Воспоминания о Рудольфе Штейнере», «Материал к биографии (интимный), предназначенный для публикации только после смерти автора»), Белый не устает повторять, что все лавирования и измены его жизни были проявлением верности, верности как принадлежности — символизму, антропософии. А потом он создает свою известную мемуарную трилогию, в которой провозглашает свою новую верность, новую принадлежность — теперь уже к советскому коллективу, причем провозглашает ее не как новую, но как существовавшую всегда, «на всех этапах». Многие видели в этом сознательное лицемерие, но если лицемерие здесь и было, то именно и только как текстопорождающий механизм: в субъективном смысле Белый был вполне искренен, он вполне искренне пытался соединить свои старые коллективные верности с новыми. Другое дело, что моральная система, которой Белый руководствовался, резко отличалась от общепринятой в XX в.: эта моральная система — весьма, заметим, архаическая — была основана на представлении о знаковом характере личности — как «личины», как маски, существующей только в рамках «вот этой» социальной структуры и сменяемой при переходе в другую. Конечно, образ Андрея Белого — рыцаря, без ущерба для своей чести верно служившего разным сеньорам, с точки зрения истории морали выглядит явным анахронизмом. Но не следует упускать из виду, что Белый-писатель, широко эксплуатируя в своих романах, начиная с «Петербурга», персонологическую концепцию являющуюся источником этого образа, произвел целую революцию в области художественного построения: он начал строить и образ автора-повествователя, и персонажи как комплекты «личин», сменяемых от одного участка повествовательной структуры к другому.

Собственная личность не существовала для Белого вне и помимо процесса текстопорождения, и он сам не раз об этом говорил. Так, в статье «Магия слов» он писал: «В слове дано первозданное творчество; слово связывает бессловесный, незримый мир, который роится в подсознательной глубине моего личного сознания, с бессловесным, незримым миром, который роится вне моей личности /.../, в слове и только в слове воссоздаю я для себя окружающее, ибо я — слово и только слово». Еще более остро, хотя и с некоторым новым оттенком, Белый выразил ту же мысль в поэме «Первое свидание»: «Я — стилистический прием, Языковые идиомы». И это не были просто слова. Белый строил свое «я» как нечто полностью сливающееся с единым гипертекстом своих «жизни и творчества»; и если по отношению к составляющим этот гипертекст феноменальным текстом его «я» вело себя как автор, то на уровне всего гипертекста в целом оно обнаруживало свойства персонажа, причем персонажа именно в духе поэтики Белого — комплекта «личин», сменяемых при переходе от одного участка текстовой структуры к другому.

Один из наиболее часто повторяющихся Белым упреков в адрес современников — упрек в душевной пустоте. «Талантливым изобразителем пустоты» назвал он Блока. То же самое говорил он и о Ф. Сологубе. В статье «Маски» он писал: «Все без исключения затыкают масками зияющую глубину своих душ, чтобы из пропасти духа не потянуло сквозняком». Но Белый не только других обвинял в «пустоте», «нестрое», «невнятице», но и сам признавался, и не раз, в том же самом (ср., например, в его письме Пастернаку: «Я жив не собой; жив из глаз тех, кто с сердечностью взирал на меня, тем самым меня строят, ибо сам я нестрой». Эта самооценка явно противоречит приведенному выше утверждению Белого о сознательно режиссируемой комплексности его поведения — утверждению, базирующемуся на предпосылке изначальной содержательности личности. Однако в одном существенном отношении обе самооценки взаимодополнительны. Если личность стихийна и бесструктурна сама по себе, то структурность ей придает именно разнообразие «коллективов», в которых ей «приходится работать». Только обращаясь к «коллективу» (или к отдельной личности, получающей в процессе коммуникации статус такового, — «коллективом» были для Белого и Н. Валентинов, и М.К. Морозова, и сам Белый, в текстах автокоммуникативного характера) личность структурируется, обретает облик (который всегда не «лицо», а «личина»), начинает функционировать как текстопорождающий механизм, продуцирующий осмысленные тексты. И «лицемерие» предстает здесь как фундаментальное средство структурации, оформления личности.

Смена «коллектива»-адресата более или менее автоматически означала для Белого смену «личины». Но характер такой смены далеко не всегда определялся характером реакции Белого на требования соответствующего «коллектива». Важная роль принадлежала здесь также и коммуникативной ситуации, в которой Белому предстояло проявить себя. Как явствует из приведенных выше примеров, решающий отпечаток на маску — «образ автора» накладывала сама предназначенность текста — к широкой публикации ли, к публикации ли частной и приватной, для одного собеседника («по секрету»), к «публикации» ли для самого себя и т. д. Таким образом, «лицемерное» раздвоение авторской позиции оказывается, в определенном

смысле, следствием семиотической разнородности текстопорождающеш процесса как такового. В этой связи интересно отметить, что вокруг каждого крупного произведения А. Белого вращаются своего рода «сателлиты» — малые тексты, обыкновенно театрализованного «поведенческого» характера, с существенно иными, чем у их «звезды», ценностными ориентациями. Приведу здесь только один пример, используя в качестве источника мемуары Н. Валентинова, пример, связанный с историей замысла романа Белого «Петербург». Н. Валентинов вспоминает, как в августе

Л-ра: Славяноведение. – 1992. – № 6. – С. 39-44.

Произведения

Критика