Отто Фридрих Вальтер. Немой

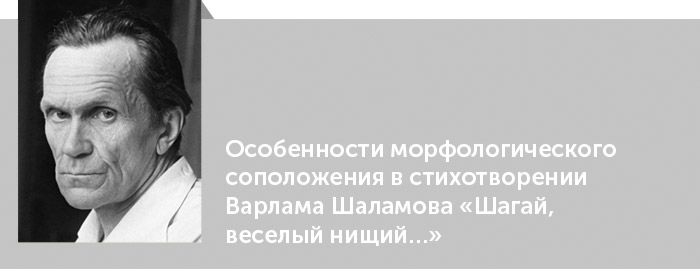

Два романа известного швейцарского писателя Отто Фридриха Вальтера. Первый роман — о немом юноше Лотаре и о человеческой драме, разыгравшейся в швейцарском кантоне Золотурн. Второй — о похождениях фотографа авантюриста Каспара Туреля. Острый сюжет и психологическая достоверность этих произведений служат раскрытию социальной проблематики и разоблачению современного буржуазного мифа об обществе «всеобщего благоденствия» в таких «благополучных» европейских странах, как Швеция, Швейцария и т. п.

1974

Немой

По слухам, к этому делу причастна третья строительная бригада в составе двенадцати человек, а еще две женщины, мальчик, собака, канистра с бензином и молодой разнорабочий, немой. Но это лишь слухи. Точно известно одно: 21 октября, на дорожно-строительном участке в лесу у перевала Фарис (округ Морнек), километрах в девятнадцати от города Мизера (кантон Золотурн), был убит человек.

Первая ночь

Никто не знал даже и о том, что в бригаде будет новенький. Не знали еще в день его прибытия, в тот четверг утром; ни одна душа не знала, кроме разве Кальмана; Кальману несколько дней назад попалась на глаза какая-то официальная бумажка, но он, вероятно, успел о ней позабыть, — и уж во всяком случае, никто не знал, что за птица этот новенький и откуда он взялся.

Сразу же, как отъехали, еще пока новенький продвигался от заднего борта грузовика к кабине, ветер сорвал с него шапку. Он обернулся и проводил ее взглядом. Потом снова двинулся вперед и потом все время сидел почти неподвижно на свернутом канате, укрывшись от ветра за кабиной; то ли спал, то ли смотрел вокруг — на ленту свежеасфальтированной дороги, непрерывно текущую, тускло поблескивая, из-под заднего борта грузовика и только далеко-далеко внизу становящуюся неподвижной и твердой; на лес по обе стороны дороги — буро-красные буки, дубы и немного клена, и кое-где ели и пихты, а чем дальше — тем больше елей, и сосны, сгибаемые ветром; потом пошли участки, пока еще не заасфальтированные, а только засыпанные щебнем, и все лес да лес, и над ними мчащиеся на северо-восток тучи, а потом повороты и повороты, чередующиеся с прямыми участками, где машина шла прямо по гравию, и опять все лес да лес, — а он сидел, и смотрел, и ждал, и удивлялся, как, однако, далеко ехать.

Потом машина остановилась. Водитель высунулся из окна и крикнул новенькому, чтобы тот захватил вещи. «Вон барак», — показал он вниз, между стволов. Новенький слез. В воздухе ухало, ветер гнал унылую морось над головой, над кабиной и над окруженным деревьями бараком, и вроде бы хлопало на ветру знамя, или, во всяком случае, кусок плотной ткани. Новенький поднял глаза на шофера. Тот знаком велел ему спускаться. Он понял. Медленно, с рюкзаком в одной руке и маленьким, обвязанным веревкой чемоданчиком в другой он спустился по ступенькам — очень молодой, почти еще мальчик, лет семнадцати, не больше — и направился к бараку, остановился, снова поднял глаза на шофера — «да, да», кивнул тот — и тогда он вошел. Он оказался в тамбуре. Тут было темно. Он подождал, пока глаза привыкнут к темноте. Но ведь его ждет шофер. Он опустил вещи на пол возле маленького окошка, а когда выпрямился и повернулся к двери, сразу увидел мотоцикл. То есть увидел пустые мешки, а из-под них выглядывало чуть вывернутое колесо. Довольно большой кусок шины, а за ним холодно поблескивали в полутьме несколько спиц.

Он остановился. Позже он ни за что не сумел бы сказать — даже если бы не был немым, — почему он остановился и стал смотреть на шину и спицы, не сказал бы, долго ли стоял, и что при этом происходило у него в голове, но, как бы там ни было, прошло немало времени, прежде чем он подошел ближе, снова остановился, увидел очертания руля и седла, неопределенно вырисовывающиеся под пустыми мешками, медленно стащил один мешок.

«Мотоцикл, — подумал он, — его мотоцикл». Он снял еще один мешок. «Да, это он», — подумал он, подумал медленно, и его при этом не бросило в жар, ему только сжало горло, и потом он почувствовал — начинается что-то необыкновенно важное для него, и сумасшедший страх, а может, и сумасшедшая надежда рождается в нем при виде этого мотоцикла. «Черт побери», — подумал он потом, понимая, что думать так нехорошо, но все же подумал, ибо не знал других слов, которые бы придали ему мужества и твердости. «Черт побери, — подумал он медленно, несколько раз подряд, — неужели напал на след?» Он всегда был убежден, что где-то этот след существует, и всегда, как ему сейчас пришло в голову, искал его, с самого начала, с того мгновения, которое носил в себе всегда. Он приблизился еще на шаг. Снял еще один пустой мешок и увидел широкий бензобак и за ним — черное седло, а позади седла справа и слева два багажника, а на самом бензобаке косые буквы NSU-405. Ему не пришло в голову, что это всего лишь очень похожая машина, может, просто машина той же старой модели, — со свойственным ему безошибочным чутьем на все, что касалось того прежнего времени, он узнал мотоцикл, который так часто видел тогда и на заднем сиденье которого так часто сидел: и у него все тот же номер, и все то же пятно с ладонь величиной справа, на предохранительном щитке под лампой, — тут облупилась краска. «Ты что, ночевать там собрался?» — крикнул шофер.

Слышно было, как ветер разгуливает по крыше. Он поспешно прикрыл машину мешками. Тормозные цепи новые, подумал он, и патрубок ему пришлось сменить, и купить новые рукоятки, зато все остальное… Он вышел.

— Дверь! — рявкнул водитель.

Он вернулся и закрыл дверь. Сейчас мы поедем туда, наверх, мелькнуло у него в голове, когда он поднимался по откосу. Отсюда была видна строительная площадка, на мгновение до него донеслось тарахтенье моторов. Пневматические буры. Он снова перелез через задний борт, снова сел на свернутый канат, и машина медленно двинулась дальше; дрожь кабины отдавалась у него в спине.

«Он там, наверху. Вот сейчас я его увижу», — думал он. Правда, он не был уверен, что узнает его, и от одной мысли о нем появился тот старый страх, он горячей волной хлынул из груди в глотку, и губы зашевелились беззвучно, как если бы вдруг к нему вернулась способность шептать: он ощутил, как они горят, потому что не могут шептать, а лишь беззвучно шевелятся, и язык тоже, страх внезапно овладел им, и вся храбрость, все мужество, которые он за целую жизнь накопил для этого мгновения, исчезли; только одно чувство, прежнее чувство ужаса перед этим человеком там, наверху, переполняло его. Он ушел от дяди, из дядиного гаража, прошел пешком всю дорогу до Мизера, и один Бенни, может быть, знал, куда он идет, но Бенни никому не сказал об этом. Он знал, что когда-нибудь найдет его, он был у той женщины, у женщины со светлой кожей и волосами, как темный ветер, и она сказала: «Он на какой-то стройке… Он заходил разок, ненадолго, поспрашивай, поищи, уж как-нибудь да найдешь. Человек ведь не иголка», — и она тихо рассмеялась. И он ушел, но не находил его нигде, и начал искать NSU-405 перед трактирами и на задворках, по ту сторону реки, внизу, в Мизере, неподалеку от строительных площадок и на фабричных автостоянках. Ночью он просыпался, потому что смутно видел это лицо, и он боролся со сном, он хотел быть начеку, не спать, когда за дверью раздастся пьяный голос, не проспать этот случай, быть всегда начеку, всегда готовым.

Он все продумал. Как он подойдет к нему и каким-нибудь образом спросит его, а может, даже пригрозит; ему было тогда одиннадцать или четырнадцать, он был немой, но отнюдь не робкого десятка, он был тогда маленький, но храбрости у него хватало; и вот он сидит и знает, что мгновение, которого он ждал всю жизнь, теперь уже неотвратимо, потому что грузовик подъезжает к строительной площадке; справа показались рельсы и шпалы узкоколейки, громко тарахтят моторы, вот экскаватор, вот люди, на которых он не решается взглянуть, и грузовик останавливается.

Он ждал. Они говорили: «Привет, Самуэль», и в голове у него промелькнуло, что, стало быть, человека, который привез его сюда, в горы, зовут Самуэлем. Потом они подошли поближе. Сквозь шум ветра слышно было, как человек по имени Самуэль раздает письма и газеты. Задний борт со скрежетом опустился. «Вылезай», — крикнул кто-то. Он сошел вниз. Самуэль стоял рядом. Самуэль приложил руку ко рту и крикнул: «Кальман!» Тогда подошел и Кальман; по крайней мере немой предполагал, что тот высокий человек, который подошел к ним и спросил: «А почему он без шапки?» — был Кальман.

Самуэль протянул Кальману сложенный листок. Это была та самая бумага, которую, как вспомнил новенький, вчера вечером написал служащий конторы строительного управления. Он не хотел озираться по сторонам и потому пристально смотрел на листок. Интересно, там ли он, в той группке рабочих, которые стоят и курят у кабины? Он не отрывал глаз от листка. Он видел, как листок в руках у Кальмана намокает от мороси, а потом — как треплет его ветер, когда Кальман развернул его и начал читать. Новенький знал, что там написано. То самое, о чем спрашивал его служащий строительной конторы. Он словно бы увидел перед собой того человека, — как он поднимает глаза и задает какой-то вопрос, а потом снова начинает быстро стучать на машинке, переписывая из его удостоверения: «Ферро Лотар, 17.2.1941, разнорабочий, холост, Мизер (кантон Золотурн), расстройство речи, 68 в неделю». Потом он посмотрел на штаны Лота, дырявый свитер, старую, потертую куртку, которую он донашивал после Пауля. «У нас дают спецодежду», — сказал он. Это и был комбинезон, который сейчас на нем, старый коричневый комбинезон, он ему почти в самый раз; напоследок служащий дал ему и шапку, но ее уже больше нет.

Кальман дочитал. Положил бумагу в карман. Судя по его виду, он теперь думает, будто знает все. Но он ошибается. Он даже не знает главного — как случилось, что Лот не может говорить. И не знает, зачем он явился сюда, с этой неистовой и малообоснованной надеждой, что все изменится. И не знает, почему он внезапно вновь ощутил страх, когда двинулся вслед за Кальманом вдоль борта этого громадного грузовика, — возможно, потому, что все здесь такое чужое, и потому, что сейчас он встретится с отцом, или просто потому, что где-то так неистово хлопает на ветру знамя, или что там это такое, а может быть, потому, что деревья кругом — словно злые чудища, гигантские, вставшие на дыбы звери, которые тяжко бьют косматыми лапами по тучам; и там, впереди, эта чужая стройка: дорожная стройка, прогрызшая широкую лесную просеку, покрытая мусором взрывов, вырванными из земли корневищами, щебенкой и огромными, желтоватыми осколками известняка, неподвижными, тяжелыми и словно полными решимости никому не выдавать тайны, которые им известны; или это страх перед тем, что рабочие, к которым он сейчас подходит вместе с Кальманом, будут над ним смеяться, — ведь они наверняка не представляют, что значит быть немым и каково это, когда можешь лишь издать хриплый нечленораздельный звук. Он не поднимает глаз.

Он видит глинистую почву, лужицы в колечках от дождя, ручейки, прорывшие себе путь среди комьев земли. И вдруг ботинки, тяжелые, заляпанные грязью; четыре, пять, семь пар или еще больше, расположенные неправильным полукругом; отвороты черных и коричневых брюк, забрызганных грязью, грубо залатанных или незалатанных, а потом руки, спецовки, широкие плечи, и он почувствовал — тот, кого он ищет здесь, среди этих людей, — четвертый. И, еще не успев посмотреть на него, он вдруг совершенно точно вспомнил его лицо. Он почти забыл его и все эти годы безуспешно пытался его себе представить. Большая голова, толстая шея. Красное лицо, карие водянистые глаза, мешки под глазами, черные кустистые брови, широкий нос, толстые губы — все это в течение секунды отчетливо представилось ему именно таким, каким было тогда, той ночью, в прихожей у них дома — таким же страшным; и вместе с лицом — громкий, изрыгающий проклятия голос, заполнивший скудно освещенную прихожую; даже лицо матери, искаженное ужасом, вынырнуло за ним… Но вот уже они говорят ему «Привет!», и он пожимает руки, не глядя, быстро, одну за другой, и у него нет уже в голове никаких мыслей, перед ним только лица — пришлось все-таки на них поднять глаза. Лица мелькают одно за другим, и то лицо среди них — лицо человека, который тогда был его отцом, а может, даже и сейчас его отец; скользнув по нему взглядом, он быстро переходит к следующему. К нему медленно возвращается способность думать: «Он меня не узнал, он меня — нет, так много лет прошло, может, он даже не знает, что я немой, он меня не узнал…» Он все думает и думает об этом, медленно и неуклонно, хотя другие — они над ним не смеялись — уже снова отвернулись и заговорили между собой. Он все думал об этом, когда один из них хлопнул его по плечу, и что-то сказал, и посмотрел на него. Он кивнул, потому что не понял, и продолжал думать об этом, и не слышал, что тот сказал, и как Кальман крикнул, стараясь перекричать ветер: «Ферро, пусть работает у тебя», — нет, он не слышал даже, когда Кальман, подойдя к нему, сказал: «Во взрывную команду. К Ферро». Он думал об этом и все стоял, думал об этом и смотрел вслед другим, расходившимся по своим местам. А потом вдруг подумал: «Он изменился. Он старый. У него щетина на лице. Седая щетина. Морщины. Он маленького роста. Гораздо меньше, чем я думал. Он изменился. Он старый».

Потом он увидел, как отец поманил его. Кальман громко сказал Самуэлю: «Он однофамилец старого Ферро». — «Ну и что», — сказал Самуэль. Это Лот услышал и увидел, как Самуэль поднимается на подножку, влезает в кабину и захлопывает дверцу. Когда он вновь повернул голову, отец опять поманил его или все еще манил. И Лот услышал — он уже промок до нитки от этой мороси, — как Самуэль крикнул из кабины: «Ферро, он не глухой. Он немой».

Филиппис (взрывник)

Одного из рабочих не было, когда прибыл Немой. Минут десять назад он покинул площадку и углубился в лес. Он нес на плече кирку, заступ и лопату и волочил за собой довольно тяжелый мешок. Он остановился среди деревьев метрах в шестидесяти от площадки, положил мешок, прислонил кирку и лопату к стволу бука, на глазок прикинул величину ямы, которую должен был здесь выкопать, потом шесть раз подряд всадил заступ, отмечая длину, и четыре, отмечая ширину, нарезал куски дерна, вынул их с прилипшей к ним мокрой листвой и аккуратно положил возле ямы. Он ничего не знал о новеньком; он начал копать не спеша, с хмурым видом, он был стройный, пожалуй, даже хрупкий, с узким лицом, его темные волосы выбивались из-под капюшона; только случайно заметив что-то движущееся между деревьев, ом перестал копать и выпрямился. Этот человек был Филиппис.

Это был младший из двух братьев, Джино, и, возможно, Джино, ты еще не забыл, как все было в тот четверг. Помнишь, ты выпрямился, и когда новенький спустился к тебе, ты даже и не знал, что это новенький. Просто пришел парень, которого ты прежде никогда не видал. На плече он нес лопату. Невысокий широкоплечий паренек, большеголовый, а уж уши — porca miseria! [1] А приглядишься — лицо широкое, крупное, волосы прилипли ко лбу, совсем еще мальчишка, чудной какой-то, подошел, остановился возле мешка, посмотрел на яму, на тебя, на мешок, снова на тебя, потом приблизился еще на два шага и протянул тебе руку.

Ты спросил: «Новенький? Тебя Ферро прислал?» Но он только кивнул и после того, как вы довольно долго смотрели друг на друга, начал тыкать лопатой в дерн. В верхушках деревьев ухал ветер.

— Погоди, — сказал ты. — Шире не надо. Надо глубже. Начинай вот здесь. — Тогда он перешел вперед, в яме трудно было поместиться вдвоем, приходилось копать почти вплотную друг к другу.

— Он тебе рассказал?

Возможно, ты спросил слишком тихо, да и ветер выл как сумасшедший там, наверху, во всяком случае, новенький не прореагировал, он рьяно всаживал лопату в землю и даже не поднял глаз. Пахло мокрыми листьями, совсем не так, как на стройплощадке — разогретым бурами камнем, по́том и шеддитом, и компрессором, который все время будто подхлестывает, — нет, только мокрыми листьями, мокрой черной землей, и от этого запаха подкашивались колени.

Тогда ты сказал:

— Дерьмовая работенка, верно?

Он молчал, и только поднял на тебя эти свои печальные карие глаза, потом снова взялся за лопату. И снова лишь ветер ухает в верхушках деревьев, там, наверху, или, когда он ненадолго затихнет, пулеметные очереди пневматического молотка доносятся с площадки, сухие, быстрые, на два такта, отсюда похожие на далекий кашель.

Ты подумал о Шава́. На эту работу надо бы Шава послать, а не тебя, и вообще Шава всегда отлынивает; а ведь сейчас он сам же и виноват. Когда уходили в укрытие, он ведь знал, что собака привязана. Вот Ферро его бы и послал, а он всегда посылает самого младшего. А ты тут вообще ни при чем. И нечего было тебя припутывать, пусть даже речь всего лишь о том, чтоб вырыть могилу для собаки в лесу, метрах в шестидесяти от стройки, могилу в лесу…

А вслух ты сказал:

— Вот до чего дожил — могилы копаю…

Высоко над нами деревья сцеплялись сучьями, чтобы вместе лучше противостоять ветру. Дерево терлось о дерево, и от этого в воздухе стоял непрестанный скрип. Он и сейчас был слышен. Только он и был слышен, он да еще вой ветра. Новенький по крайней мере молчал как рыба. Ну что ж, прекрасно. Нет так нет. Торопиться тебе было некуда. И хотя тебе было вовсе не по нутру зарывать эту собаку, ты отложил кирку и начал лопатой отгребать грязь, думая при этом: «Ах вот что, он, значит, из тех, кто не считает нужным перекинуться словом с товарищем. Ладно. Может быть, он еще разговорится. Подождем. Подождем, например, пока надо будет взрывать макушку, а уж когда дело дойдет до этого и Кальман пошлет наверх его, вот тогда у него рот наверняка сам собой раскроется».

Теперь новенький перестал копать. Наверное, туго соображает, только сейчас до него дошло. Он посмотрел на тебя, и тут произошло нечто странное, чего ты сам потом не мог понять; пожалуй, никогда прежде тебе с такой внезапной, порывистой, с такой невероятной силой и отчетливостью не вспоминалась равнина на родине, где стоял ваш дом, равнина, и сам дом, почти одновременно и снаружи и внутри, закопченная кухня, огонь в очаге и громкое сопение черных коров в хлеву, темные сени, стол, уставленный глиняными кружками, и снова огромная равнина, серебристые оливы, вся серебристо-серая жаркая равнина под солнцем, мать с мулом за домом, среди черных олив, все сразу и так отчетливо, что ты почувствовал запах можжевельника, тимьяна, высокой сухой травы, гудящую кузнечиками жару и в то же самое время звонкую прохладу колодца; металлический звук, если уронишь камень в колодезную глубь: сначала миг беззвучного падения, и потом, когда камень врезается в черное зеркало, — металлический звук, и все это в одно-единственное саднящее мгновение, пока новенький смотрел на тебя, теперь вопросительно и удивленно, потом он отвернулся, и все отступило, угасло, и снова тебя окружали деревья и уханье в воздухе. Морось, и этот новенький стоит и осматривается. Все. Конец. Новенький оглядел стволы, мокрые увядшие листья под ногами, молодую еловую поросль и кусты, а потом его взгляд упал на мешок рядом с толстым буком. Он воткнул лопату в дерн, подошел туда, остановился возле мешка. Посмотрел на яму, присел на корточки перед мешком и медленно стащил его. Тогда ты понял, что он представления не имеет о том, что произошло сегодня утром.

Пес лежал в точности так же, как вы нашли его там, наверху, среди мусора после взрыва: нераненый, по видимости, невредимый, даже шерсть не встала дыбом; он лежал на листьях, расслабившись, слегка согнув лапы и уютно уткнувшись мордой в подстилку из листьев, и, если бы не свисавший неподвижный язык, все еще оранжево-красный, всякий сказал бы, что эта красивая черная овчарка просто спит.

Новенький смотрел на нее, сидя на корточках. Провел рукой по ее меху, все еще блестящему, и хотя он вроде бы и не интересовался, как это произошло, а время уже близилось к обеду, ты сказал, кивнув головой:

— Да, все. Два часа назад это случилось. Только мы начали работу, ты закурил и новенькому дал сигарету, он молча взял ее и тоже закурил, — а тут откуда ни возьмись эта собака, вдруг она оказалась на площадке, и лаяла, и носилась как угорелая, путалась у всех под ногами. Мы пробовали ее прогнать. Черт ее знает, чья она. Кальман думает, она из Эрленхофа, это там, возле перевала. Но ее было никак не прогнать, она все лаяла и мешала нам, и тогда, — продолжал ты, — Ферро велел одному из нас, Шава, привязать ее к кусту, наверху, на склоне. Пусть себе там тявкает и смотрит, как мы бурим шпуры для взрывчатки прямо под ней.

Новенький встал. Он смотрел не на тебя, а на собаку, которую он снова прикрыл мешком, и потому невозможно было понять, слушает он или нет. Лицо у него было замкнутое. Ты продолжал:

— По сигналу все ушли в укрытие. До этого мы, то есть я, Ферро, Кальман и Шава, подожгли шнуры, каждый по два, ты знаешь, как это делается: надо, чтоб все они загорались друг за другом через короткие промежутки, и когда мы их уже подожгли, тут кто-то из стоящих на дороге кричит: «Стой!» — и показывает на собаку. Но мы не обращаем внимания и думаем, что собака уж как-нибудь да освободится, когда приспичит, или кто-нибудь быстро вскарабкается на склон и отвяжет ее. Но когда мы уже были в укрытии, всех взяло сомнение. И тут поднялся крик, Кальман орал на Ферро, потому что ведь это Ферро послал Шава, и в конце концов Ферро отвечает за то, чтобы при взрыве соблюдались все правила. Он слишком рано подал сигнал уходить в укрытие.

Но Ферро, — продолжал ты, Джино Филиппис, — Ферро, когда трубил в рожок, подавая сигнал, даже и не мог видеть собаку с того места, где он стоял. Во всяком случае, он тогда хотел выскочить из укрытия и побежать, да, кажется, он еще и не совсем протрезвился. Он было и выскочил, но Кальман стащил его вниз. И тут они здорово поругались, а потом вдруг утихомирились.

Все мы сдвинули со лба шлемы и наблюдали из укрытия за собакой. Она тихо сидела у своего куста. Только дергала мордой, как будто принюхивалась, видно, почуяла этот сладковатый, острый запах. Знаешь, когда горит шнур. А может, услыхала, как в скале под ней что-то потрескивает. Мы увидели, что собака забеспокоилась. А потом она вдруг улеглась, и мы подумали: вот сейчас, сейчас все взлетит на воздух, но похоже было, что собака устраивается поспать. Ты знаешь, что значит восемь тяжелых двойных зарядов: если их как следует пригнать и заложить и они одновременно взорвутся, то на воздух взлетает добрый кусок скалы, и трава уже там больше не вырастает. А когда мы снова двинулись дальше и дым рассеялся, мы увидели собаку на том же месте. Похоже было, что она спит, только теперь ее окружали глыбы известняка, и вырванные из земли корни, и щебенка. Ферро велел мне как можно скорее закопать собаку здесь, внизу. А то, мол, еще будут неприятности.

И ты, Филиппис, еще повторил недовольно: «Как можно скорее», а потом сказал новенькому, чтоб тащил сюда собаку, и вы положили ее в яму, — теперь она была достаточно глубока, — а сверху положили мешок и землю, мокрый черный лесной перегной, и мокрые листья, а под конец еще утоптали землю ногами.

— Теперь ей, по крайней мере, спокойно. Так или нет? — сказал ты.

Под дождем постепенно и ты вымок до нитки. А новенький как воды в рот набрал. Ну и пусть себе молчит, если ему так нравится, главное, что наконец-то можно будет поесть горячего супу в бараке. И вот ты шагаешь с лопатой, киркой и заступом на плече, вверх по лесистому склону, новенький — за тобой, дождь все идет, и только сейчас, на ходу, стало заметно, как похолодало.

Вторая ночь

«Должно же здесь найтись какое-нибудь местечко», — думал Лот.

— Держи, — сказал Кальман. Он протянул ему через стол защитный шлем, — хоть от дождя у тебя будет защита.

Лот взял. Да, подумал он, хоть от дождя.

— Твой размер? — спросил Кальман. Теперь и остальные посмотрели на него через стол. Их лица блестели в белом свете карбидной лампы. Он надел шлем.

— Немой, — сказал Брайтенштайн, — учись у Борера, у него защитным шлемом служит голова. Так что шлем ему как раз по размеру. — Они засмеялись.

— Порядок, — сказал Кальман.

Лот встал и направился к своей койке. Она была третья от конца. Он повесил шлем на гвоздь над ней. Потом он медленно прошел вдоль стола, за которым они сидели, и вышел за дверь. Он еще слышал, как они сдавали карты для первой партии. Должно же здесь быть какое-нибудь местечко, где человек может побыть один. Но есть еще только маленький барак-кухня; она, насколько известно Лоту, находится метров на тридцать ниже по склону, и в ней обитает человек по имени Керер, который готовит еду; а если его там нет, тогда барак, наверное, заперт. Кроме того, есть еще грузовик. Он стоит возле кухонного барака, но Лот не решился бы влезть в кабину. И больше нет ничего, кроме этого большого жилого барака; в длинной комнате все они сидят за столом и пьют, и играют в карты, а здесь, в тамбуре, стоит мотоцикл, здесь Лоту оставаться тоже не хотелось.

Ветер не давал ему открыть дверь.

— Ты куда? — раздался в это мгновение чей-то голос; он чуть было не столкнулся в дверях с отцом. — Осторожней, Немой.

Дверь за ним закрылась.

Сначала надо было немного привыкнуть к темноте. Прижимаясь к стене барака, он осторожно двинулся от двери. Но, как ни жался он к стене, ветер все равно заливал ему за шиворот потоки воды. Он медленно брел дальше, миновал первое окно. Ставни были закрыты. Заперты изнутри. Миновал второе, затем третье окно, темно было — хоть глаз выколи; дойдя до угла, он свернул и еще три шага прошел ощупью вдоль барака. Там уж он остановился, прислонился к стене. В верхнем кармане рубахи должны быть сигареты, купленные накануне вечером в Мизере. Он вытащил их. Закуривая отсыревшую сигарету, по спокойному пламени спички увидел, что здесь он и вправду укрыт от дождя и ветра. Он глубоко затянулся и попробовал выпустить дым одновременно изо рта и из ноздрей. Так делал Самуэль. Но дым попал ему в горло, он закашлялся. «Осторожней», — подумал он, ему не хотелось, чтобы они вышли, заинтересовавшись, кто это кашляет за стеной. Он осторожно попробовал еще раз. Но снова закашлялся, еще мучительнее, слезы выступили у него на глазах, и тогда он загасил огонек о стену, сунул длинный окурок обратно в пачку, а пачку — в карман и постоял, прижавшись спиной и затылком к стене. Он вглядывался в шелестящую тьму. Вслушивался в то, как ветер и дождь буйствуют в полуоблетевшем лесу — в этот многоголосый посвист, дробный перестук тяжелых капель, скрип стволов и сучьев, трущихся друг о друга. Глухое бульканье в лужах, чуть различимое карканье запоздалых ворон, леденящее завывание то на высоких, то на низких нотах, глухой хохот, далекий собачий лай, пение угольщиков и цокот копыт убегающих коней, хлопанье крыльев в воздухе. Лисица. Зовы старинных рогов. Ночь. На небе ни звездочки, а если какая и светила вверху, сквозь кроны, и та погасла. В жизни еще он не видел такой черной-черной ночи. Недвижно стоял он с нею лицом к лицу. Он замерз, но не замечал этого. Он все слушал и слушал шумящую тьму, которая была перед ним.

А за ним была деревянная стена. А за деревянной стеной, он знал — отец. Он постоял еще немного, потом извлек из заднего кармана брюк старый, потрепанный кошелек. Осторожно расстегнул кнопку и сунул туда пальцы. Ключ. Он нащупал его среди нескольких монеток. Вынул, положил кошелек обратно, а ключик бережно сжал в кулаке. Медленно ощупывая кончиками пальцев его тонкие, четкие контуры, он словно бы отчетливо видел перед собой этот маленький старый ключик от зажигания, со всеми его зубчиками и углублениями, и крохотной дырочкой. И он подумал: «Это талисман, — и потом: — Я покажу ему ключ. Талисман. Он узнает его. Для этого не обязательно, чтобы я мог говорить. Говорить мне не понадобится ни единого слова».

Осторожно, чтобы не уронить ключик в грязь — и потерять недолго в этакой темнотище, — он поднес его на ладони к носу и понюхал. Почувствовал запах своей руки, и тонкий, сладковатый запах нагретого металла, который вдруг унес его далеко-далеко назад, в тесную комнатушку на чердаке, где он спал, или лежал без сна, или стоял, дрожа от ночного холода, у двери и прислушивался; и вернулось прошлое, и вот он снова едет с отцом: полукруг по маленькому дворику, вокруг дома, на улицу. У края тротуара отец останавливается, потом они срываются с места. Оглядываясь, он видит мать, она стоит у окна, но не машет им. Он поднимает руку, другой рукой он вцепился в отцовский пиджак, мотоцикл громко тарахтит под ними, потому что отец дает полный газ. Грохот, ветер в лицо, резкие силуэты котлов газового завода, мимо которых они проезжают. Он еще ниже наклоняется вперед и закрывает глаза, прижимаясь головой к отцовской спине, и хочет только одного — ехать и ехать вот так без конца. Он подсматривает из-под дрожащих ресниц за дорогой. Все еще маленькие домики, белые, серые, высокий решетчатый забор товарной станции и наконец-то туннель. Отец едет медленнее, мотоцикл накренился, они с грохотом проезжают под железнодорожной линией и снова выезжают на свет. Зной, пахнет асфальтом и мотоциклом, и когда они проезжают по мосту и катят между безмолвными незнакомыми домами, что-то гремит в больших чемоданах, между которыми он сидит. Отец сворачивает, и они едут мимо фабрик, улица все круче спускается вниз, снова река, Ааре, лениво текущая мимо, отец еще раз сворачивает между домов, и они останавливаются. Он помогает отцу отвязать черные чемоданы. «Подожди здесь», — говорит отец. «А долго?» — думает он, но не решается спросить и отвечает: «Хорошо». Он видит, как отец уходит; угластые черные чемоданы с товаром уходят вместе с ним, покачиваясь по обе стороны его брюк. Жаль, что отец не поставил мотоцикл внизу, у реки. У реки можно бы поиграть, там и корабли, проходящие мимо, и чайки, и утки, и камыши; там можно строить из камешков пристани для длинных барж из камыша, а может, он увидел бы лебедя или кулика. А здесь, в этом узком переулке, нет ничего, кроме закрытых ставней, и солнца, и ветра, который все гонял по мостовой два желтых обрывка бумаги, а потом вдруг оставил их в покое и улегся спать. И на той, другой улице, за углом, где исчез отец, тоже нет ничего интересного, разве только иногда проедет велосипед или автомобиль, доставляющий на дом товары, кабриолет или «додж». А заправочная станция, еле видная отсюда, слишком уж далеко. Кажется, там двое чинят огромную автоцистерну, но это и вправду очень далеко, наверное, километров семь, насколько он мог судить. Так что вообще нет смысла даже смотреть отсюда, что там происходит. Он вернулся к мотоциклу, потрогал тормоза и спицы переднего колеса. И даже не заметил, как пятеро велосипедистов, проехав по большой улице, резко свернули в переулок, затормозили, и один из них спросил:

— А ты что тут делаешь?

Он быстро поднялся. Они слезли с велосипедов, и он увидел, что они больше его, трое, наверное, уже в четвертом классе, в третьем-то уж наверняка, и он удивился тому, что у самого маленького, который, кажется, даже младше его, Лота, тоже есть свой велосипед. Они поставили велосипеды друг за другом и подошли ближе.

— Я жду, — сказал он.

— А это чей? — спросил один из них, второй по росту, мальчишка с бледным лицом.

— Наш, — сказал он. — Мой и моего отца.

— Хороший мотоцикл, — сказал самый маленький.

— Пауль, — сказал тот, с бледным лицом. Самый маленький тут же отвел взгляд в сторону.

— Где он? — спросил бледнолицый, и Лот увидел, как сузились у него глаза.

— Делает обход, — ответил он. — Там, в тех домах.

Он дошел до угла и показал им. Он был рад, что он больше не один.

Улица была пустынна. Она убегала вдаль, длинная и совершенно прямая, и далеко-далеко внизу, там, где дома становились маленькими и налезали друг на друга, резко сворачивала к реке. В это время отец вышел из какого-то дома. Он был еще довольно близко. Но их не видел. Он направился со своими чемоданами к следующему дому. Они смотрели ему вслед, и, когда он остановился и позвонил в дверь, бледнолицый спросил:

— Что он делает?

Лот повернулся к нему.

— Продает товар, — сказал он.

— Что-что?

— Продает товар.

— Что еще за товар? — спросил бледнолицый. Лицо его напоминало остренькую морду крота.

— Щетки, — сказал Лот. — Щетки и пуговицы, и зубную пасту, и зубные щетки, и отличную мастику для паркета, — сказал он им.

Отец снова появился на улице и что-то сказал, подняв голову к окну.

— Старик у него разносчик, — объяснил самый большой парень, до сих пор молчавший.

Большая светло-серая машина ехала по улице. Она сверкала на солнце, солнце теперь стояло прямо над головой и палило вовсю; машина выглядела удивительно новой, и бледнолицый сказал:

— Новый «мерседес».

Некоторое время все молчали. Отец между тем двинулся дальше. Снова позвонил.

— Торговать вразнос запрещается, — пробормотал самый большой парень, Лот затылком ощутил холодок его дыхания. Они засмеялись. Отец снова исчез в дверях со своими чемоданами. Еще никогда в жизни Лот не видел такой пустой улицы. Может, она вовсе не ведет к реке, подумал он, глядя вдаль, на пустынный тротуар, может, она ведет в Граубюнден, а может, даже вообще никуда не ведет, и за этим поворотом, там, далеко внизу, просто ничего нет. Ничего, кроме прямой, как стрела, улицы, и она никуда не ведет, и если поедешь по ней, то никуда не приедешь — ни в деревню, ни домой, ни к мосту, будешь ехать и ехать и не сможешь остановиться, так и будешь ехать никуда в слепящем солнечном свете…

Они все еще стояли у него за спиной, и он быстро повернулся к ним и сказал:

— А куда вы едете?

— Молчи, покуда не спрашивают, — ответил бледнолицый. — Пошли, — сказал он потом, и все двинулись вслед за ним снова к мотоциклу.

— Разносчик забыл ключ от зажигания, — сказал Пауль.

— Нет! — закричал Лот, увидев, что бледнолицый парень вытаскивает ключ.

Парень сунул ключ в карман.

— Пошли, — сказал он. — Пусть разносчики ходят пешком. Нечего им ездить.

И только теперь Лот понял, что произошло и что произойдет, если эти мальчишки сейчас уедут на своих велосипедах куда-нибудь, где их никогда и не найдешь, — только теперь, когда они взялись за рули своих велосипедов, один за другим оттолкнулись ногой от тротуара, вскочили в седло, развернулись в узком переулке и еще раз проехали мимо него — медленно, бледнолицый впереди, и Лот почувствовал, что они нипочем его не испугаются, как бы громко он ни закричал; медленно, один за другим проехали мимо него и все так же медленно поехали прочь по раскаленной солнцем улице. Он мог бы заплакать или броситься на них, стащить их с велосипедов и закричать так, чтобы они задрожали от страха или все-таки заплакать, но он только стоял и смотрел, как они уезжают, не оглядываясь, один за другим. «Разносчик», — стучало у него в голове, лицо его пылало. Быстрый, глухой стук в ушах становился все громче. «Разносчик», — думал он и смотрел на мотоцикл, пока пять велосипедистов сворачивали на главную улицу — последний был от него всего шагах в семи; он посмотрел на пустой замок зажигания и понял, что им с отцом придется идти пешком. Нет, подумал он, и перед его глазами на мгновение возникло разъяренное лицо отца, нет, и он сорвался с места, добежал до угла, увидел их, снова побежал, они оглянулись, засмеялись, и он побежал изо всех сил.

Они не прибавили скорости. И он сам удивился, когда вдруг догнал их. Он побежал медленнее. Бледнолицый, похожий на крота, немного отстал и подъехал к тротуару, и спросил, продолжая крутить педали:

— В чем дело, разносчик? Ты что, не знаешь, что здесь у нас торговля вразнос запрещена? Идите-ка домой, и ты и твой старик. — Он говорил все так же негромко, и Лот, который трусцой бежал рядом, сначала не мог произнести ни слова. «Вот эта дверь, — мелькнуло у него в голове, — кажется, в эту дверь он вошел, в этот дом», — и только когда самый большой мальчишка тоже оказался рядом с ним и спросил: «В чем дело, малявка?» — он выдохнул:

— Ключ.

— Ах вот что, ключ, — сказал бледнолицый, сделал разворот, вернулся и продолжал: — Вы что, потеряли ключ? Эй, — крикнул он, — никто не видел ихнего ключа?

— У-у! — закричал самый маленький, он был, наверное, еще меньше Лота, и все расхохотались.

— Вот, — сказал бледнолицый, — давай, разносчик, протрусись еще немножко, вот твой ключ, достань его, — и он протянул Лоту ключ на ладони, между тем как все они продолжали двигаться по улице, Лот трусцой, остальные на велосипедах. — Давай, — сказал он и поехал чуть быстрее, — давай, давай, покажи, на что ты способен.

На его лице была теперь остренькая усмешка. Вдруг он затормозил и поставил ногу на тротуар. Все остановились. И Лот тоже. Ключ полетел ему в лицо.

— На, держи, — сказал бледнолицый.

Усмешка исчезла. Ключ звякнул об асфальт. Лот задыхался. Он неотрывно смотрел на остренькое лицо, задыхался, не понимал и даже не успел еще почувствовать тонюсенькую боль, которая забилась в щеке под левым глазом, стук в ушах исчез, он стоял, смотрел в это лицо и думал: «Сейчас он будет драться со мной». И еще: «Я дам ему по его кротовьей морде, и пусть они потом изобьют меня все вместе, я дам ему за ключ, за отца, где же он, почему не приходит мне на помощь?» — он стал вдруг готов на все и только надеялся, что это быстро кончится.

— Скучный разносчик, — сказал бледнолицый остальным и при этом даже отвернулся от него — нет, он совсем не боялся, на него не произвело впечатления то, что Лот теперь готов на все.

— Скучный разносчик, — сказал мальчик по имени Пауль.

Теперь он понял.

Он неотрывно смотрел им вслед, а они поехали дальше, развернулись, промчались мимо в обратном направлении и исчезли, даже не взглянув на него; теперь их можно было принять за гонщиков, летящих к финишу — заправочной станции, где двое мужчин в белых кепках все еще возились с автоцистерной; но они промчались и мимо заправочной станции, — сплошная лента сверкающих колес и быстро движущихся ног, все дальше, все меньше, — и исчезли в переулке, где-то далеко вверху. Лот еще постоял, повернувшись боком к очень далекому, высокому солнцу, бросающему на улицу косые лучи. Щека начала гореть, будто солнце ударило по ней, каждую минуту из какой-нибудь двери мог появиться отец, и Лот нагнулся, поднял с земли сверкающий ключик и изо всех сил побежал обратно на свой угол, а добежав до мотоцикла, сунул ключ в зажигание; потом он стал ждать. До этого дня он не знал, что без ключа нельзя ехать; он знал про мотоцикл почти все, но что ключ необходим для езды, он не знал. «В следующий раз буду умнее», — думал он.

Он снова отошел к домам, в узенькую полоску тени; он вжался в тень, и граница, где солнце своим светом обрывало тень, проходила у носков его сандалий. Он посмотрел на них. Посмотрел на мотоцикл, черный и блестящий на солнце, и на закрытые окна напротив. Жара лениво стекала по переулку к реке, и Лот увидел, что теперь граница света и тени перерезает пополам его сандалии. Она медленно перемещалась. Жгла ему ноги. Он ждал. Она взбиралась по его ногам, он чувствовал, как припекает снизу. Жара ползла вверх, по голым коленкам, по бедрам, через пояс, добралась до груди и горла, и щек, и теперь он был словно в жару, ему жгло глаза, и вдруг он почувствовал, что жаркие капли бегут по его щекам, все вокруг мерцает, переливается, а неистовые, соленые капли остывают у него на губах…

И вот он едет. Крепко держится за отца и прижимается щекой к его теплой спине. Глаза его закрыты. Он знает, как выглядит мир. Но он ни на что не хочет глядеть. Только тихо сидеть, укрывшись от ветра за спиной отца, и знать, что они едут домой, и что бы там ни было — пусть солнце давно уже опустилось в свою постель из речных волн за приземистыми серыми домами, пусть вокруг расстилаются картофельные поля, пусть снова вырастают дома, а перед ними собаки, которые лаем провожают мотоцикл, и лошади у водопоя, и мальчишка, который крикнул им вслед что-то непонятное, пусть впереди железная дорога, а рядом с ней перешептываются телеграфные столбы, пусть олень с могучими рогами и два медведя сошли с придорожных щитов и трусцой бегут вслед за мотоциклом, и пусть там трубочист с лестницей, по которой он ночами забирается в комнаты, и бык, который в ярости гонится за ними, потому что не терпит красного цвета, и королева, и карлики, и паровой молот, и кроты, и деревья с лицами стариков, и паровозы, — что бы там ни было, он хочет только тихо сидеть и знать, что они едут домой, он — на заднем сиденье мотоцикла, а все кругом со свистом пролетает мимо, и он рад, что теперь, здесь, за спиной отца, никто ничего не может ему сделать…

Он едет… и вслушивается в звук, рождаемый ветром, дождем, ночью, деревьями. Теперь позади него послышались голоса. Они доносятся из барака через деревянную стену, у которой он все еще стоит, сжимая в кулаке старый, потускневший ключ. Но ничего нельзя разобрать. Слишком шумит ветер, ясно только, что говорят громко. Но неясно, веселятся в бараке или ссорятся.

Он вслушался. Но знакомого голоса не услышал. И снова подумал о ключе. Хорошо, что у него есть хотя бы ключ, пусть старый, пусть неизвестно, что будет потом; но он покажет ему ключ, обязательно покажет. Должен же он узнать хоть ключ, а по ключу — и его самого. Но теперь он понимал, что это будет нелегко, не так легко, как он всегда себе представлял. Он вслушался. Но слышен был только шум ночи, голоса смолкли; шум ночи, да еще хлопало на ветру полотнище, И больше ничего.

Шава (взрывник)

Ты ссутулился на верхнем конце стола, неподалеку от двери, перед тобой пустой стакан из-под пива, и ты смотрел, как съеживаются и сползают по стеклянным стенкам опавшие клочья пены. Медленно, лениво текли мысли, вспоминались обрывки разговоров, и ушах снова тарахтел пневматический бур, и Ферро трубил в свой рожок; мысль о приказе мелькала у тебя в голове — он так и не пришел, а ты ждал его сегодня в обед. Потом приходил на ум твой план, а порой ты даже видел перед собой эту сегодняшнюю поджарую овчарку. Усталый, ты сидел, не двигаясь, на верхнем конце стола, на самом краю белого конуса света от карбидной лампы, и невидимая для тебя тень от козырька — это Гримм когда-то приделал к лампе кусок консервной банки — перерезала твое лицо от уха к носу, оставляя верхнюю часть в темноте. Ты не слышал, как возле тебя играют в карты, рядом с тобой — Кальман, потом Гримм, напротив — их партнеры, старший из братьев Филиппис и Муральт; Керер, Джино Филиппис и Самуэль сидели вокруг и заглядывали в карты. Гайм сидел еще дальше, ты не думал и о нем, об этом маленьком, грустном человечке, с тонким, всегда взволнованным голоском, в очках без оправы, в которых он и сегодня, конечно, читает свою чудну́ю, потрепанную книгу; ты не думал даже о Ферро, который опять, наверное, возился со своим мотоциклом; дверь была неплотно прикрыта, и ты мог бы увидеть руку Ферро, когда он подносит ко рту фляжку и делает большой глоток; но ты не смотрел на дверь, ты вдруг снова подумал о приказе: «Работы прекратить. Срочно собираться в дорогу, возвращаться в город. Строительное управление» — примерно таким должен быть приказ, но Самуэль не привез его, и не было так, как ты себе представлял: грузовик в сумерках поднимается по дороге, бульдожья морда автомобиля все ближе, и Самуэль машет из кабины; он останавливается, вылезает, бежит к вам с приказом в руке, бежит, спотыкаясь, по лужам и щебенке, и смеется, как он иногда умеет. Но ничего такого не было, и ты подумал, что сейчас самое время привести в исполнение твой план. Очень хороший план. Надо только убедить остальных. Может быть, медленно заговорить, бросая слова в прокуренную тишину, объясняя им, как могло бы быть: строительная площадка не здесь, в лесу, на высоте девятисот метров над уровнем моря, а настоящая, чистенькая, в городе; мало взрывной работы, кладка стен, на которой легко выполнять норму; жить в подвальных помещениях, сухих, защищенных от ветра. Где-нибудь поблизости — уютная недорогая забегаловка, где можно поесть горячего — сосиски, пиво, а вечером — чистая рубаха, легкие ботинки, улицы в огнях, сверкающие витрины и девочки, которые медленно выступают впереди тебя, их узкие лодыжки, бедра, и напоследок, перед тем, как идти домой, кружечка пива. И ни тебе свиста за окном, ни хлопанья парусины внизу, ни муторного чувства, когда вдруг вспомнится эта макушка, или во сне вдруг приснится резкий голос Кальмана: «Шава, ты возьмешь на себя макушку. Заложишь пять-шесть зарядов там, где начинается свес, и мы от нее избавимся. Ясно?» Со всем этим будет покончено… Но тебя постепенно оплетает, убаюкивает атмосфера барака — пустой стакан, все еще слабо пахнущий пивом, и время от времени сдержанный смех, когда кто-нибудь сострит.

Сострил Филиппис, и все засмеялись. Филиппис продолжал:

— Надо было предупредить меня, что он немой.

А Брайтенштайн:

— Кстати, где он?

— Все-таки он хоть чему-нибудь научился в первый день, — сказал Борер, — зарывать собак.

— Он вышел час назад, я видел, — сказал Филиппис.

А Брайтенштайн:

— Не иначе как проверить, вправду ли собаку вы с ним упрятали или что другое. — Брайтенштайн засмеялся.

Муральт сгреб карты.

— А красивая была зверюга, — сказал он.

Стало тихо. Твою сонливость сразу как рукой сняло. Ты повернулся к Бореру, и Борер сказал:

— Что ж вы так плохо смотрели?

— Это как понимать? — спросил Кальман. Была его очередь ходить, но он застыл с картой в руке.

Борер рассмеялся:

— Я так, к слову. Жалко все-таки собаку.

— А как понимать «вы»? — спросил теперь и Брайтенштайн. — С претензиями можешь обращаться к Шава. Это Шава привязал ее наверху.

— А кто, — спросил ты, — слишком рано подал сигнал? Как насчет этого. Уж помалкивали бы лучше.

Еще не успев повернуться к двери, ты почувствовал, как оттуда повеяло холодом. Наверное, вошел Ферро. И тут же ты услыхал слова:

— А ну, валяйте, валяйте.

Это был действительно Ферро, он стоял в дверях с этим своим стеклянным блеском в глазах.

— Валяй, Шава, — сказал он и вдруг повысил голос: — Так ты говоришь, я слишком рано подал сигнал?

Ты ничего не сказал на это. Про себя подумал: «Конечно, рано. Надо было сперва все проверить. Для того и дается сигнал». Но отвечать ты не стал. Впрочем, Ферро недолго ждал ответа, он продолжал:

— Черт подери, мне же ее было не видно!

Через какое-то время Кальман сказал: «Туз» — и бросил на стол карту. Хотя могло показаться, что теперь игра пойдет дальше и в бараке снова установится дремотная атмосфера, ты отчетливо чувствовал в воздухе грозовые разряды. «Я не буду, нет. Уж я-то ни за что не буду. Хватит про это».

И тут Брайтенштайн снова завел свое.

— Да-а, — протянул он, — так как же все-таки? Борер слишком поздно крикнул «стоп» или слишком рано был подан сигнал? Или все-таки Шава обязан был отвязать собаку? Давайте-ка разберемся, — теперь он засмеялся и посмотрел на тебя, — разберемся, кто же в конце концов виноват. Верно, Шава?

— Ладно, кончайте. — Это сказал Кальман. — Филиппин объяви козыря.

Но Филиппис ничего не объявлял. Вместо этого он спросил:

— Значит, никто не виноват? — Он оглядел всех, коротко рассмеялся. — Жаль. А то бы мы, по крайней мере, знали, кому взять на себя макушку. Верно, Кальман? — Теперь засмеялись все. Это была неплохая шутка. Опасность миновала. Филиппис объявил козыря, некоторое время шел какой-то безразличный разговор, и только Ферро все еще стоял в дверях с этим своим блеском в глазах, и ты видел, как шевелятся его губы. Теперь он даже посмотрел на тебя.

— Ты ко мне обращаешься? — спросил ты негромко и тут же понял, что он вовсе не обращается к тебе, что он, в сущности, тебя и не видел. Он просто что-то бормотал про себя, вдруг до тебя долетели отдельные слова, что-то вроде: «Морды… драпануть… паршивые морды… туда… мотоцикл», — но ты ничего не понял. Ну ладно. По крайней мере, он явно не собирался продолжать разговор о собаке. За его спиной показался новенький, этот немой. Его чересчур большая голова вынырнула из-за плеча Ферро, и тот слегка посторонился, пропуская его в комнату. Не слишком шикарный был у него вид, когда он, весь промокший, медленно прошел мимо вас в дальний угол. Ферро вышел, хлопнув дверью.

Тебе снова пришел на ум Самуэль. Значит, этот немой парень — вот и все, что он привез. Никакого приказа, и все осталось по-прежнему, и эта духота, тяжелая, прокуренная духота, и ты вдруг понял, что сейчас последняя возможность осуществить твой план: надо только медленно заговорить о строительной площадке в городе и предложить написать письмо, нечто вроде совместного заявления, которое все подпишут, а уж Гайм сумеет найти нужные слова: написать, что продолжать работу здесь невозможно. Дождь, ветер; да и холода уже начались, никто не имеет права требовать от вас такого, и вы просите перевести вас на работу в городе; третья строительная бригада хочет остаться вместе, и можно прибавить, что она обязуется в полном составе возобновить прерванную работу в апреле. Что-нибудь в этом роде. Гайм найдет подходящие слова, и уже завтра или в субботу вы уедете в кузове у Самуэля на хорошую, чистую строительную площадку в каком-нибудь городе, в Мизере, например: там у вас будет мало взрывной работы, а то и совсем не будет, и по ночам — настоящая кровать с пружинами, а не раскладушка, как здесь, — четырнадцать раскладушек рядом, по раскладушке на брата и одна свободная. Свободна вторая от стены, на крайней спит Ферро: это единственная свободная раскладушка, потому что третью от стены с сегодняшнего дня занимает Немой.

Но, возможно, Шава, подходящий момент был уже упущен. Игра замерла. Правда, Кальман еще писал что-то мелом на доске, но никто больше не прикупал карт. Ты все еще тихо сидел на своем месте, тишина шелестела по крыше, а позади тебя дождь шептал за окном свои невнятные приказы. Ты снова собрался было сказать: «Давайте бросим. Напишем письмо». Но ты не мог тягаться с этим шумом и шепотом, шелестом за окном, с глухим хлопаньем парусины над бочкой с водой, и ты сидел тихо, тупо уставившись в балку поверх головы Керера: ты не слышал, как хрипло смеется Брайтенштайн, ты опять погрузился вдруг в дремотное состояние и не замечал голосов, доносившихся с нижнего конца стола, где беседовали Гримм и Самуэль, а Муральт рассказывал Немому про случай на Пасванге, и ты не подался вперед, чтобы бросить взгляд на Гайма, который сидел в сторонке, на самом конце стола, рядом с Немым, углубившись в чтение своей чудной растрепанной книги. Даже отсюда было видно, как при чтении непрерывно шевелятся его губы, и на мгновение в тебе закипела старая злоба на Гайма, который вытерпел все ваши насмешки, и даже не обижался на вас, и вечер за вечером все сидел в сторонке и читал; итак, ты продолжал смотреть на балку или в пустоту позади нее. Ты не видел даже Керера, хотя голова его находилась на линии твоего взгляда; лицо у Керера было сонное, но он все сидел, может быть, потому, что хотел пить и оттягивал последний глоток, а может, он испытывал то же, что и ты, — то же чувство, что упущен какой-то последний случай, последняя возможность все изменить, но продолжал сидеть, поддерживаемый проснувшейся вдруг надеждой, которая коренится еще в тех изначальных временах, когда человек в своем сером бытии не научился мыслить, и которая просыпается в такие вот вечера — ни на чем не основанная и тем не менее неистребимая надежда, что вот что-то произойдет и все вдруг станет красивее, значительнее, добрее; и эта надежда не уснула даже тогда, когда лопнул последний пузырек пены, когда отзвучали сонные голоса, погасла карбидная лампа и смолкли последние звуки, какие бывают, когда двенадцать мужчин укладываются и постепенно засыпают на раскладушках.

Третья ночь

Смолкли все звуки, кроме тех, что издают в тяжелом, беспокойном сне одиннадцать мужчин, лежащих один за другим в темноте слева от Лота и до подбородка закутанных в шерстяные одеяла. Лот смотрел во тьму. Ничего не было видно. Спина и руки ныли от усталости. Но заснуть сейчас было невозможно. Потому что пустовала не только кровать справа от него; и на следующей, на крайней раскладушке у стены — раскладушке отца — еще никто не спал. Его еще нет, думал он; он представил себе, как выглядит свободная кровать. На раскладушке, которая стояла между ними и была ничья, лежали коробки, большой старый чемодан, маленький мешок и рюкзак. Имущество отца. Под тою же раскладушкой стояли теперь вещи Лота. Филиппис помог ему их внести и сказал: «Ставь сюда, вниз, так проще всего, на это место Ферро претендовать не будет».

Лот слышал удары в своей груди; глухо и быстро они падали все в одну и ту же точку. «Его еще нет». Он слегка повернул голову на подушке и различил дверь — три мерцающих разреза в темноте. Он отвернулся, перевернулся на другой бок, лежал без движения. «Где он, в тамбуре или правда в лесу?» Из леса доносился шелест; иногда он усиливался и переходил в звенящий свист. Потрескивали стены, а вдалеке глухо и неистово хлопала парусина. Он в лесу, подумал Лот. Что он делает? Уже поздно. Может, надо сейчас встать, взять ключ и выйти к нему. Ну а потом, что будет потом? Какой он дурак, что не продумал этого. Наверное, придется напомнить ему все, что произошло. Он снова ощутил жар. Этот жар не согревал. Но он выжег все, что Лот хотел продумать; перед ним возникло лицо, которое он увидел сегодня, в морщинах, с седой щетиной, и с этим страхом в водянистых глазах, — и он понял, что, может, никогда уже не найдет в себе силы припереть отца к стенке и тем или иным способом высказать ему все. Если бы у него было то, прежнее лицо, тогда другое дело, но ведь теперь лицо у него совсем не такое; какое-то испуганное, старое, совсем неожиданное лицо.

В тамбуре громко хлопнула дверь. Это он, подумал Лот. Сейчас войдет старик с фонарем. Но никто не входил. Дверь оставалась закрытой, а в тамбуре шла какая-то возня; с грохотом упала на пол стамеска. Он снова напился, подумал Лот, Борер намекнул на это, когда они ложились. «Надо пойти его поискать», — сказал Филиппис. «Оставь, — ответил кто-то, — никуда он не денется, а дождь ему только на пользу».

Все замолчали, и только Гримм еще сказал, прежде чем погасить лампу: «Если он и дальше будет так набираться, как сегодня… Придется с ним снова поговорить». Поговорить, подумал Лот, и ему вспомнилось, как он в первый раз заметил, что с отцом что-то неладно. И хотя он противился этому, и закрывал глаза, и пытался заснуть, неясные картины всплывали, становились отчетливыми, потом наплывали друг на друга, но снова медленно и беспощадно прояснялись; перед ним была снова могучая спина, он прижался к ней ухом и слышал, как отец хриплым голосом напевает, проезжая по мосту. Потом отец сбавил скорость, Лот заметил, что дома в сумерках заскользили медленнее, а потом они подъехали к одному дому и остановились. Этот дом был трактир, они сошли с мотоцикла, и отец сказал ему; «Пойдем». Они вошли в большую комнату, где играла музыка. Там стояли столы и стулья. За стойкой сидела женщина. Она повернула голову и, взглянув на них, засмеялась.

Лот остановился. Он не мог отвести от нее глаз. Она была красивая и страшная, с ярко-красным ртом и белоснежными зубами. Он впервые видел такую женщину, страшную и красивую, и с веселым лицом, и она поманила его. «Иди, иди», — тихо позвала она. Ее голос словно доносился издалека, из земли, из воздуха, или из реки, из Ааре, и он не мог двинуться и не мог ни о чем думать, такая она была красивая.

«Да иди же, наконец!» — крикнул отец. Тогда он, не глядя на нее, прошел мимо стойки со стеклянной витриной и сел на краешек стула, на который кивком указал ему отец, — сам он уже сидел за столом напротив.

Женщина, все думал он; он почувствовал, как она легко подошла к столу, увидел её руку, длинную, мерцающую женскую руку, усыпанную золотыми жемчужинками пены из стакана, который она поставила перед ним; его окружил запах дыма, и спелых яблок, и женщины, и некоторое время было тихо. Рука, которую он протянул за стаканом, дрожала. И тут она коснулась его. Щекой он почувствовал тепло ее руки еще прежде, чем ощутил ее плоть, и оно пронизало его до слабости в коленках. Он не двигался. Издалека донесся ее голос: «Значит, ты Лотар?» Он не двигался.

— Да, — сказал он.

— Господи, как вырос!

— Да, — сказал он.

— В каком ты классе?

А отец:

— Оставь его в покое. Видишь, он устал.

А она:

— Сколько ему лет?

А он:

— В первом.

А потом отец:

— Выпей с нами стаканчик.

А она:

— Ну что ж.

Отец засмеялся. «Ну что ж», — сказал он, а Лот поднял глаза и увидел, как она удалялась легкими шагами, как взяла стакан и вернулась, и он снова быстро отвернулся, потому что она была красивая, и ласковая, и страшная, он посмотрел на отца — таким, как сейчас, он не видел его никогда: могучая фигура за столом, могучий, как каменная глыба, смеющаяся каменная глыба с глазами, из которых сыплются искры, с губами, влажными от вина; и когда отец налил ей, и поднял свой стакан, и вдруг сказал ей: «Марта», тогда и он застенчиво поднял свой стакан и выпил с ними. Яблочный сок был хорош. Видно, вино тоже было хорошо, отец уже осушил свой стакан, и женщина, которую звали Марта, налила ему второй. Марта, думал он. Он украдкой посмотрел на нее. Наверное, она была приятельницей отца. Перегнувшись через стол, она что-то шептала ему на ухо. Но отец был недоволен. Он быстро сказал:

— Да ну брось, — положил ей руку на затылок и снова засмеялся. — Принеси еще.

Она встала, блеснув тканью платья.

— Не сейчас, — сказала она, и лицо ее вдруг стало серьезным. Она пошла к стойке, принесла вина.

— Хочешь еще чего-нибудь? — спросил его отец.

Лот кивнул. Да, он хотел есть.

— Принеси ему колбасы и хлеба, — сказал отец Марте.

Она вышла. Наверное, там была кухня. А потом она принесла ему много колбасы на тарелке и снова засмеялась, а он радовался, что он здесь, и ел, и его больше не смущало, что она и отец, сидя рядышком напротив, смотрят, как он ест. Колбаса, и хлеб, и все было очень хорошо, и вино первый сорт, по крайней мере, отцу оно нравилось, он все время говорил ей в ухо: «Марта, твое здоровье», они пили вместе, и отец одним махом выпивал целый стакан, так что вскоре ей пришлось встать и принести еще вина.

Лот в первый раз в жизни был с отцом в трактире. Дома он обязательно расскажет маме и Бет, как ему здесь было хорошо. Он ел медленно. Потом решил передохнуть, а отец и женщина больше на него не смотрели. Они беседовали вполголоса и иногда смеялись; Лот снова принялся за еду, он даже и не подозревал, что у отца может быть такое хорошее настроение, он ел и гордился тем, что отец может быть таким: в хорошем настроении, пунцово-красный, глаза блестят от веселья, — и он гордился тем, что отец обнимает за плечи женщину с пламенным ртом и со светлой, словно мерцающей кожей, и с волосами как темный ветер, а вот сейчас он встает вместе с ней. Она подошла к стойке и сделала музыку громче, и отец так развеселился, что они вместе пошли танцевать. Лот даже про еду забыл. Он взял кусок хлеба, повернулся и стал смотреть, как они танцуют. Он засмеялся. Отец был похож на того человека, который как-то раз пришел и стал играть на губной гармонике у них на лужайке позади товарной станции, и при этом кривлялся, танцевал, вертелся, разражался хохотом, и снова играл, а они все стояли вокруг и смотрели. Пот катился по его лицу, он играл, танцевал и кривлялся. Один под палящим солнцем на лужайке. Потом, все еще пританцовывая, он ушел по длинной дороге вдоль рельсов, которая вела в город, а они молча смотрели ему вслед, пока фигурка танцующего кривляки вдруг не исчезла в желтизне заката. «Псих», — сказала мама. Он вспомнил об этом сейчас. Отец все вертелся по кругу. Он тяжело дышал от удовольствия и громко топал. Лицо у него было мокрое и красное от веселья, от безудержной круговерти веселья. Женщина тоже танцевала и вскрикивала: «Нет, не надо», а потом стала так смеяться, что больше не могла танцевать.

Музыка прекратилась. Они вернулись к столу. Отец взял свой стакан и выпил стоя. Но не успели они сесть напротив Лота, как началась новая музыка, лившаяся громко и спокойно; отец схватил женщину за руку и потащил за собой, и они снова пошли танцевать; женщина двигалась мягко и плавно, а отец крепко обнимал ее. Женщина, Марта, посмотрела через плечо на Лота. Улыбнулась ему. Но ее лицо оставалось грустным и настороженным. Глаза у нее светились, но вдруг она отпрянула от отца. Запрокинула голову. «Нет», — сказала она тихо, а потом снова обвила руками его шею и прошептала ему что-то на ухо, но Лот не расслышал ни слова. Она попыталась высвободиться из объятий отца. «Брось, — сказала она громко, — перестань». И снова посмотрела на Лота.

«Брось, не сейчас». Голос ее прерывался. Она уперлась руками ему в грудь, пытаясь выскользнуть из его объятий. Но Лот знал, что ей это не удастся, он знал, что никого нет сильнее отца, а отец держал ее одной рукой за спину, а другой за платье на плече.

— Марта, — выдохнул он, вертя ее не в такт музыке, — не скандаль! Пойдем, — он снова засмеялся, — пойдем, кошечка, именно сейчас, — и он попытался притянуть ее к себе.

Ее взгляд метнулся к Лоту. «Нет, пожалуйста, не надо, брось, перестань, нет…»

Платье на ее плече треснуло. Она вырвалась, направилась к стойке, обернулась. Лицо у нее покраснело. Волосы, больше не похожие на темный ветер, прилипли ко лбу. И вдруг она напомнила Лоту зверя, большого, затравленного зверя, а вовсе не пламя и не снег, и не было в ней ничего ни красивого, ни страшного; обессилевший, напряженный, все еще грациозный лесной зверь в кустах ежевики и терна; она метнула испуганный взгляд на отца, на него, снова на отца. Вот сейчас она убежит…

Да нет же, наверное, все это так и надо по игре, просто Лот этой игры не знает. Он слегка улыбнулся ей. Зверь и охотник — такая игра. А теперь отец должен ее ловить?

Отец. Лот взглянул на него и испугался. В комнате стало уже почти совсем темно, и отец — огромный, черный человек среди пустых столиков — с легким свистом вдыхал и выдыхал воздух. Он медленно двинулся в глубь комнаты. Сейчас он попытается поймать Марту. И Лот уже знал, что это не игра, знал еще до того, как заметил, что отец направился не к ней, а медленно приближался к нему, теперь уже не смеющаяся каменная глыба, а огромный человек, грозно размахивающий руками. И голос, какой у него бывает по ночам, загремел:

— Брысь отсюда!

Отец обращался к нему, Лоту.

— Выметайся! Нечего тут шпионить, брысь отсюда!

Лот встал. Его охватила холодная дрожь, мысли окоченели. Он знал — ему надо пройти мимо отца, ведь тот велел ему выметаться. Но он не мог сдвинуться с места. Отец уже был так близко, что Лот чувствовал запах пота, вина, табака. Нет, он его не ударил, только хрипло повторил: «Брысь». Но тут на его плечо легла рука.

— Пойдем, — сказала женщина. И потянула его за собой — между отцом и столом, быстрее, быстрее и наконец вытолкала его за дверь. Они оказались в темных сенях. Открылась другая дверь. — Подожди здесь, — ее голос звучал где-то позади него. Зажегся свет. — Подожди здесь, — сказала она, — не бойся.

В комнате было два окна, круглый стол, вокруг него стулья, и еще стулья у стен, а у одной стены большая горка, за стеклами которой застыли серебряные кувшины, блюда; в углу за дверью — развернутое знамя, красное с белым. И больше ничего. Лот подошел к окну. За окном сумерки, мимо прогрохотал грузовик. Он подошел к другому окну. И здесь желто-серый мрак. Он придвинул стул и, встав на него, достал до шпингалета. Слегка повернул его. Окно открылось. Теперь осторожно, без шума вылезти. Постараться, чтобы не слышно было, как ботинки трутся о шероховатую стену, — он ощупывал ее ногами. Встать было не на что. Запах еще не остывшей от дневного жара стены у самого лица, и желтоватый мрак, и твердая оконная рама режет руки. Лот закрыл глаза. Земля должна быть где-то внизу. А может, ее там уже и нет, промелькнуло у него в голове. Может быть, там, внизу, вообще ничего нет. Он изо всех сил зажмурил глаза. Отец, подумал он. И прыгнул, все равно куда. Но гораздо раньше, чем он предполагал, он очутился на твердой земле. Он встал и немножко постоял, но ноги снова начали дрожать, и он прислонился спиной к стене. И только тогда увидел мотоцикл. Машина стояла у стены, ближе к улице; в ней тускло отражался свет уличного фонаря. Он медленно пошел вдоль стены к мотоциклу. Здесь он будет ждать, сядет на землю позади машины, и его не видно будет с улицы. Он чувствовал запах мотоцикла и радовался, что сидит, спрятавшись за ним. Иногда по улице проносился ветер, теплый ветер, пахнущий пчелами. Или рекой, или пением дроздов. По улице ехали два велосипедиста; они уже зажгли фонари. Вот они вынырнули рядом с домом, проезжают мимо, слышно, как тукают их моторы. Лот придвинулся еще ближе к мотоциклу, но, как ни старался он думать только о том, что его окружает, в ушах у него все раздавался громкий голос отца, а перед глазами в желто-сером мраке стояла женщина. Они вдвоем были тут, близко-близко, и он не мог думать даже о реке, об Ааре, которая течет внизу. Не мог думать даже об Ааре. «Марта», прошептал он и испугался, так отчетливо увидел он ее перед собой. «Я должен думать об Ааре», — подумал он и подтянул колени к подбородку.

Он понял, что заснул, только когда услышал голоса. Они доносились издалека, приглушенно: «Лот, Лот, где ты?» Он встрепенулся. Было темно. «Лот…»

Женщина — это ее голос; он быстро вскочил и прижался к стене. Вот она. Высунулась из окна. «Лот, иди сюда», — тихо позвала она. Открылась дверь на улицу. Отец: «Лот!» Тогда он оторвался от стены, обогнул мотоцикл и вышел на улицу. «Я здесь», — сказал он и поперхнулся — так крепко застряли слова у него в горле. Повеял ночной ветерок. У выхода зажегся свет, отец спускался по лестнице с чемоданами. Он двинулся навстречу Лоту, а женщина, Марта, остановилась у двери, провожая его глазами. Он шатался. «Помни!» — тихо сказала она ему вслед. Но отец не обращал на нее внимания. «Пошли», — сказал он, и когда они прикрепляли чемоданы, Лот снова почувствовал запах вина и табака, и еще какой-то запах, странный, страшный, сладкий; отец чертыхался, пока не завелся мотор, они развернулись, выехали на улицу и с грохотом умчались прочь — так быстро и шумно Лот никогда еще не ездил с отцом. Наверное, триста километров в час; и он вцепился в седло и так крепко зажмурил глаза, что им стало больно.

И он все не открывал их, не открывал, и только когда вдруг скрипнула дверь и раздались шаги, встрепенулся. Но тьма все равно была кромешная. Отец что-то проворчал. Он возился с дребезжащим фонарем…

Хлопала парусина. Дождь обрушивался на крышу. Когда зажегся свет, Лот лежал тихо, он натянул шерстяное одеяло до подбородка и из-под опущенных век видел, как луч света, спотыкаясь, запрыгал по стене. Потом он увидел отца. Тот стоял рядом, около незанятой койки, фонарь его качался. У него блестели глаза и блестело лицо, мокрое от дождя, седые пряди прилипли ко лбу. Широкое, красное, пьяное лицо. Из-под опущенных век Лот увидел, как старик подозрительно взглянул на него.

— Спит Немой, — проворчал он. — Свернулся в клубок, как собачонка. Вот, — сказал он хрипло. Он кинул на незанятую койку бесформенный сверток. Лот не мог разобрать, что это; сквозь ресницы он увидел лишь довольно большой пакет в оберточной бумаге, беспорядочно обмотанный шпагатом.

— Спит новенький, — продолжал бормотать отец. — Что он все время смотрит на меня, как кретин. Идите вы все к… Ладно. — Он поставил карбидную лампу на полку над своей кроватью. — А я не обязан, — ворчал он, — а если ему не нравится… пусть как хочет, с меня хватит, Кальман.

— Слышишь? — Он наклонился над ним, опершись кулаками о свободную койку и о свой чемодан. Белый карбидный свет был у него за спиной. Теперь видны были только его глаза, лихорадочно блестевшие в темноте. — Ты слышишь? — Хриплый голос. Запах дыма и водки. — Спи себе. Здесь, — и он похлопал по обмотанному шпагатом пакету, — здесь хватит. Идите вы все к… — и он снова выпрямился огромной тенью, — все вместе взятые… с меня хватит. Я отчаливаю, — он широко повел рукой, — в Мизер, а потом… на ту сторону, или по прямой, или к Фарису. Тихо. Знаешь, Немой, я чуть-чуть поддал. Не смотри на меня, как кретин, и спи. Слышишь, ты, завтра не смотри на меня так. Мне это не нравится. Имей в виду…

Открыв рот, он подозрительно прислушался к дыханию Лота. Потом сказал:

— Спит. Свернулся, как собачонка, — повел головой, взял пакет и, продолжая бормотать, засунул его под койку, где Лот сложил свои вещи; засунул, а потом, все еще пошатываясь, начал раздеваться.

Остальные спали. Далеко впереди, у самой двери, кто-то храпел, а иногда громко стонал. Потом начали шептать стены. Шумели деревья, хлопала парусина. Лот знал: сейчас не время показывать отцу ключ. Нет, пока еще не время.

Отец погасил фонарь. Фонарь тихо дребезжал. Отец заворочался на постели. Вскоре в темноте послышалось его шумное и прерывистое дыхание.

Теперь Лот широко открыл глаза. Но ничего не было видно.

Борер (экскаватор)

Работа продвигалась неплохо. Макушка приближалась. Что ни день приближалась на добрый кусок. Но никто — так, по крайней мере, казалось — не обращал больше на нее внимания. Всех охватило безумное рвение. Каждый, похоже, старался как можно скорее разделаться с последним отрезком. Главное, что конец уже виден. Еще двести семьдесят метров. Еще двести двадцать.

Но всех вас — и тебя тоже, Борер, — очень занимало, кого же пошлют взрывать макушку. Этот вопрос стоял всегда — молчаливый и неизменный, и с каждым днем все более настойчивый. Он был не в словах, а в паузах между словами. Не на лицах — скорее где-то на дне глаз, когда взгляд оторвется от лопаты или от вагонетки, или от пневматического бура, и устремится вперед, и упрется в голый крутой склон, — а его с каждым днем все лучше видно со стройки сквозь поредевшие листья деревьев, — упрется в крутой склон, а потом скользнет вверх по ломкому известняку — к самой макушке. Впрочем, сама она была почти не видна за моросью и туманом.

Морось! Хоть ты и не хотел в этом признаваться, но и тебе на твоем тяжелом гусеничном экскаваторе она доставляла много хлопот. Конечно, тем, кто нагружал и водил вагонетки, и взрывникам поначалу было тяжелее. Но и тебе с каждым днем становилось все неуютнее. Вспомни: ты сидишь в легкой кабине из парусины и кожи, руль слева, в правой руке — тяжелый рычаг, и постепенно тобой овладевает странное чувство удрученности; пахнет бензином, экскаватор с ревом вгрызается своим могучим ковшом в строительный мусор, и порой тебе кажется, будто гусеница проваливается в пустоту: в морось, в раскисшую от мороси землю, а иногда машину заносит и чуть не кружит на месте, потому что морось застряла в гусеницах и передаче, эта тонкая предательская морось, тонкая частая сеть мороси, в которой запутался твой экскаватор.

Потом ты заметил, что кто-то взял запасную канистру бензина. Факт. Канистра пропала. Вспоминаешь то ветреное и дождливое октябрьское утро? Ты заехал в укрытие, вылез из кабины — и тут как раз впереди взорвались шесть зарядов, — спустился с перегревшегося экскаватора, чтобы размять затекшие руки и ноги, и вдруг почувствовал — с экскаватором что-то неладно. Как-то он необычно выглядит. А потом понял: болтаются пустые петли. Пропала канистра.

Самуэль, подумал ты. Наверное, ему утром не хватило бензина для грузовика. Но тут же ты вспомнил, как он вчера вечером заправлялся у бочки. Нет, это не Самуэль. Впереди раздался сигнал отбоя.

Ты снова залез в кабину. Проклятый ветрище при этом чуть не сорвал с тебя шляпу. Остальные уже продолжали работу, они и не взглянули, когда ты подъехал, вперся в самую середку на своем экскаваторе, остановился и вылез из кабины. Чтобы добраться до Кальмана, пришлось перелезть через размытый строительный мусор. Кальман работал буром. Он трясся всем телом — здоровенный мужик — в такт тарахтенью инструмента. Он изо всех сил сжимал рукоятки, загоняя бур наискосок в скалу. Ты тронул его за плечо, и только тогда он взглянул на тебя. Выключил бур. Но Филиппис рядом продолжал бурить, к тому же ветер снова расходился, так что надо было орать, чтобы Кальман услышал. До него не сразу дошло.

— Что случилось? — закричал он тоже. А потом: — Канистра с бензином?

До него все еще не доходило.

— Пропала! — заорал ты.

Кальман:

— Потерял?

Нет, потеряться она не могла. Ведь ты же каждый вечер осматриваешь машину сверху донизу. Вчера петли были в порядке. Да и сейчас они целы. Они в порядке. Только что сейчас они отстегнуты. Сама собой петля не отстегнется. Кто-то их отстегнул. Ночью. Ночью тут поработала какая-то сволочь.

— Кто-то тебя разыграл. — Кальман рассмеялся. — Ладно, хватит. После разберемся. В обед.

Его бур снова затарахтел.

— В чем дело? — крикнул Керер, когда ты вернулся к экскаватору.

— Канистра пропала. — Ты показал на пустые петли. — Знает кто-нибудь, куда она девалась?

Но ничего не отразилось на лицах Керера и Брайтенштайна, и Гайма, и Гримма, выглядывавших из-за вагонеток.

— Никто не знает, куда она девалась?

— Что значит «пропала»? — крикнул Брайтенштайн. — Смотрите у меня, я вам покажу, как разбазаривать инвентарь. — Он подражал голосу Кальмана, Остальные рассмеялись.

— Кто-то ее украл.

Луиджи Филиппис поднимался по узкоколейке со своей вагонеткой. По его небритому лицу катились капли пота и дождя. Оба бура прекратили работу.

— Давайте, еще немножко осталось! — крикнул Филиппис; он подложил под вагонетку тормозную колодку и перевел дух.

— В чем дело, Борер? — спросил он.

Брайтенштайн объяснил ему.

— Борер, здесь воров нет, — сказал он на это.

— Я тоже так думал, — отпарировал ты. Неожиданно громко прозвучали эти слова в тишине, которая вдруг окружила вас, потому что случайно именно в это мгновение буры прекратили работу, и даже ветер умолк. И деревья перестали шелестеть. За последние дни буря сорвала с них последние остатки разноцветных и пегих листьев. Деревья стояли тесными рядами, почти голые, выше по склону они росли ярусами, будто прячась друг за друга, угрюмо скрывая свою наготу. От них веяло пугающим холодом. Далеко внизу, там, где широкими витками змеилась горная дорога, что-то громыхнуло. Камнепад… Снова тишина… И только морось не прекращалась. Она торопливо оплетала своей сетью тебя и экскаватор.

— Не валяй дурака, Борер, — сказал Брайтенштайн. — И вообще, давайте работать.

— А канистра?

Брайтенштайн засмеялся. Он, кажется, не расслышал угрожающей нотки в твоем голосе. Впереди снова затарахтели буры.

— Канистра! — закричал Брайтенштайн, а остальным явно было смешно. — Отвяжись ты от нас со своей дурацкой банкой бензина. Ты потерял ее, или ее смыло дождем. Валяется небось где-нибудь в грязи. Поищи ее. А нас оставь в покое.

Ты медленно обошел вокруг вагонетки. Перешагнул через рельс. Грязь вздыхала и чавкала у тебя под ногами. Брайтенштайн был здоровенный бандюга, и когда ты встал прямо перед ним, в его прищуренных глазах вспыхнули озорные искорки. Под левым глазом у него белел длинный шрам.

Ты спросил:

— А тебе не нравится, Брайтенштайн, тебя не устраивает, когда я говорю: ее кто-то украл?

Брайтенштайн посмотрел на тебя, на остальных — они подошли поближе, — снова на тебя, — он, кажется, все еще не понимал, что дело-то серьезное.

— Где канистра? — спросил ты. Не иначе как Брайтенштайн вместе с остальными решили тебя разыграть. Ведь ты отвечаешь за свой инвентарь. А тебе и так трудно уследить за инвентарем в эдакий дождь. Знали бы они, сколько у экскаватора разных частей, которые могут потеряться.

— Катись ты к чертям со своей канистрой, Борер, — подозрительно тихо сказал Брайтенштайн. — Что нам, делать нечего? Не лезь к нам с глупостями!

— Где она у тебя?! — Твой голос был резок, неоправданно резок, как мы знаем сейчас и как ты наверняка помнишь, Борер.

Брайтенштайн ухватился за поля твоей шляпы и натянул ее тебе на лицо. Ты очутился в кромешной тьме. Брайтенштайн схватил тебя за плечи, повернул кругом и с силой оттолкнул. Ты летел до самого экскаватора.

— Вы что, надрались? — рявкнул Кальман, очутившись вдруг рядом. — Немедленно приступить к работе! Приступить к работе, вам говорят! — закричал он, когда ты хотел объяснить ему, до какой наглости дошел Брайтенштайн. И он смерил тебя таким ледяным взглядом, что ты счел за лучшее подняться, влезть в кабину и, рванув с места, засадить ковш в кучу щебенки. «Брайтенштайн, наш разговор еще не закончен», — подумал ты. И теперь ты дрожал за рулем не только от тарахтенья мотора и быстрого скольжения гусениц по щебню.

Снова поднялся ветер. Тебя продувало насквозь в твоей кабине. Когда ты на заднем ходу поворачивал, чтобы опрокинуть полный ковш в вагонетку, ветер изо всех сил накидывался на длинный борт машины, так что твой экскаватор чуть ли не качало. Другие снова рьяно взялись за работу. Вагонетки быстро откатывались и возвращались снизу пустыми. А взрывники, те и вовсе вкалывали как черти. Ферро, и рядом с ним новенький, немой, которому Кальман отдал каску, а подальше — Кальман, младший Филиппис и Шава. Ну просто ждут не дождутся, когда же наконец дойдет очередь до макушки! Но, как бы там ни было, ты твердо решил вывести на чистую воду того, кто взял канистру. Уж ты-то от своего не отступишься. Вот только бы перестала эта морось. От нее раскисает земля, и того и гляди гусеница провалится в пустоту и машина завертится волчком на месте.

Четвертая ночь

Но хуже всего была все же не морось. Это чудное, похожее на зубную боль чувство где-то на дне мозга, чувство, что вот уже несколько дней как все пошло вкривь и вкось: началось с истории с собакой; а может, всему виной то, что стала видна эта зловещая макушка, или все дело в идиотской басне про бензиновую канистру — так вот, это чувство было еще хуже мороси. А морось как раз и перестала вскоре после третьей серии взрывов, и даже отыскалось несколько плоских осколков, почти сухих и достаточно чистых, чтоб на них посидеть. Кальман объявил перекур. Все расселись на обломках скалы, у каждого был уже в руке кусок хлеба, а Ферро успел закурить, и только ветер и Немой продолжали свое дело: ветер непрерывно задувал из лесу на просеку и, пожалуй, даже усилился, и снова шумел; а Немой все орудовал кайлой на самом краю скалы, очищая участок, куда Ферро потом вставит бур.

— И чего он лезет из кожи вон, этот парень? — произнес Шава.

А младший Филиппис:

— Наверное, Ферро не сказал ему, что у нас перерыв.

— Заткнись, — сказал Ферро.

— Валяйте скажите ему кто-нибудь, — буркнул Кальман, продолжая жевать.

Никто не встал. Шава зевнул.

— Это обязанность Ферро, — сказал он. — Верно? — Полулежа он повернулся к Ферро. Ферро сидел повыше, шляпу он положил рядом с собой, и его растрепанные черные с проседью волосы торчали во все стороны. Он курил.

— Смотри не ошибись, — сказал он.

Теперь и остальные повернулись к нему, в том числе Кальман.

— Ферро, — сказал Кальман. — Ясно же, раз парень в таком шуме не услышал команды, ты должен был ему крикнуть.

— Я не знал, что он вдобавок еще и глухой, — ответил Ферро сверху. Однако он встал, прошел между ними и еще те двадцать шагов, которые отделяли его от Немого. Это уже было лишнее — свистнул бы в три пальца или бросил бы камень в том направлении. Но он, стало быть, подошел к Немому вплотную. Дотронулся до него — а Немой как раз замахивался для нового удара. Все видели, как Немой вздрогнул. И все видели, как лицо его чудно перекосилось и вроде бы он слегка покраснел.

Но того, что действительно произошло в то мгновение, не видел ни один из вас. Даже Ферро не знал, что произошло, вероятно, толком не знал даже и сам Немой.