Роберт Вальзер. История швейцарской литературы. Том 3. Глава 2

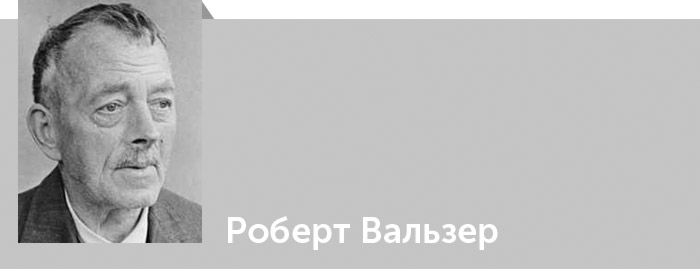

Роберт Вальзер (Robert Walser, 1878-1956) — крупнейший швейцарский писатель первой половины XX в. Он обладал поразительной способностью в малом видеть всеобщее, в ограниченном — бесконечное, умел в изящной миниатюре обнажить неизведанные глубины, в четко выписанной детали наметить тайную или явную смутность, неопределенность, загадочность. Пристально вглядываясь в окружающий мир, он создавал произведения «небывалой красоты и безмолвной апокалипсичности. В одном мизинце Вальзера больше “мира”, чем у иного романиста в сотнях страниц»1.

Вальзера открывали дважды: сначала как художника в высшей степени самобытного, но периферийного, провинциального; потом, спустя более полувека, как одного из выдающихся мастеров немецкоязычной литературы, как классика, оказавшего и продолжающего оказывать заметное воздействие на развитие швейцарской — и не только швейцарской — словесности XX в. Первое открытие произошло в конце прошлого столетия, когда литературный критик Й.-В.Видман опубликовал в воскресном приложении к бернской газете «Бунд» подборку стихов молодого поэта, снабдив ее благожелательным напутственным словом. Стихи отличались свежестью мировосприятия и какой-то нарочитой, лукавой простотой поэтического выражения. В традиционные для поэзии рубежа веков мотивы одиночества и безысходности Вальзер сумел вдохнуть искренность переживания. Особенно отчетливо собственный голос юного поэта звучал там, где давал знать о себе протест против бездуховного мещанского окружения. Вальзеровский лирический герой не питает иллюзий насчет своего будущего, не бежит в романтические грезы, его позиция — трезвость, сдобренная изрядной дозой горькой иронии. Бедный чиновник, допоздна прокорпевший под строгим взглядом столоначальника над перепиской бумаг, видит в луне и звездах не таинственные поэтические атрибуты, а всего лишь подтверждение своей незавидной участи (стихотворение «В конторе»):

Я не верю в свои мечты

Мало радости в жизни познавший.

Сколько горя мне испытать предстоит!

Я измучен, едва дышу,

Я смущенно в затылке чешу.

Словно рана во тьме луна,

Звездами ночь кровоточит.

Счастья ничто мне теперь не пророчит.

Видно, другая мне доля дана.

Словно рана во тьме луна.

(Перевод И.Грицковой)

Даже завораживающая музыкальность лирических миниатюр и пейзажных зарисовок не скрывала, а, наоборот, каким-то неожиданно резким светом высвечивала «ледяные» ландшафты души, остро ощутившей неблагополучие окружающего мира и свою собственную незащищенность. Таково стихотворение «Снег»:

Снег вблизи и вдали. И ложится пороша,

словно белая ноша, на плечи земли.

Разорвав небосвод, на ветру развеваясь,

как от боли качаясь, снег идет, снег идет.

И среди тишины ничего не исправит,

только сердце растравит яркий след белизны.

Тяжела и горька, не пройдет, не растает,

лишь сильней нарастает ледяная тоска.

(Перевод И.Грицковой)

Вслед за стихами в периодических изданиях стали появляться миниатюры в прозе — неповторимые по тональности, иронической дистанции и лирическому настрою вальзеровские «этюды», создавшие ему позже славу замечательного мастера «малой прозы». На талантливого «микрокосмика» обратили внимание в Берлине, Вене и Мюнхене, его первая книжка — сборник коротких рассказов «Сочинения Фрица Кохера» («Fritz Kocher’s Aufsätze») вышла в 1904 году в Лейпциге. О ярком даровании Вальзера с восхищением и уважением писали авторитетнейшие художники слова — Гуго фон Гофмансталь, Стефан Цвейг, Герман Гессе, Роберт Музиль. Им заинтересовались влиятельные издатели. Начало было многообещающим, и Вальзер старался оправдать возложенные на него надежды — писал стихи, рассказы, романы, вынашивал творческие замыслы, строил жизненные планы. В канун 1914 г., переломного в судьбах Европы, да и в его собственной судьбе, он был уже автором семи книг, отнюдь не обойденных вниманием критики.

И все же творчество писателя так и не стало сколько-нибудь заметным фактом тогдашней литературной жизни — ни у него на родине, ни тем более в Германии, где к началу века явственно обозначился мощный поток социально-критической литературы, поток «литературы Маннов», в котором легко было затеряться даже такому своеобразному, но, как тогда казалось, не претендующему на масштабность художнику, каким был Роберт Вальзер. Что же до швейцарцев, то они с завидным единодушием отвернулись от своего земляка. Вальзер с его вышучиванием мещанского благонравия, с его гимнами «маленькому человеку», бедняку, свободному от соблазнов скопидомства, был в их глазах чем-то чужеродным и несвоевременным. В нем видели антипода «нормального» бюргера, видели вызов обществу, которое чувствовало себя на подъеме, усердно творило миф о своей «исключительности» и не терпело, когда кто-нибудь осмеливался задевать его устои.

Задававшие тон в литературе начала века областники и неоромантики не мешали действительности оставаться такой, какой хотел ее видеть самодовольный бюргер. Вальзер же мешал, тревожил, шел против течения, сеял смуту и неуверенность. Не претендуя на выражение высоких истин («Лучше возвеличивать незначительное, чем принижать значение грандиозного», — говорил он), этот вечный странник, так до конца жизни и не заимевший собственной крыши над головой, пристально всматривался в «мелочи» повседневной жизни, замечал ее теневые стороны и несуразности, рассказывал о заботах и тяготах обездоленного люда, социальных изгоев, само существование которых ставило под сомнение расхожий миф о всеобщем благоденствии. Вальзер, при всей несопоставимости масштабов, был художником брехтовского типа — своенравным, неудобным, тревожащим нечистую совесть своих благополучных соотечественников. Каждая из его миниатюр, не говоря уже о романах или драмах, — это не просто грациозная импрессионистическая зарисовка, как многим тогда казалось, а попытка проникнуть в тайники жизни, рассеять туман предубеждений, предрассудков, иллюзий, «остранить» и сделать зримым то, что таилось за примелькавшимися деталями быта, приблизиться к правде века, которая в неясных еще видениях открывалась его проницательному взгляду. Свое понимание этой правды, свое видение мира Вальзер чаще всего выражал, прибегая к шутливым перевоплощениям, примеряя различные маски, что еще более раздражало читателей, воспитанных на стилистически однозначной, одномерной областнической литературе.

Стоит ли удивляться, что современники дружно сплотились против человека, который столь разительно не соответствовал их представлениям о порядке и благочестии? Стоит ли недоумевать по поводу того, что критика так долго не могла разобраться в творчестве художника, на несколько десятилетий опередившего свое время? Как только его ни называли — и неоромантическим певцом «чистой человечности», и анархиствующим индивидуалистом, и непревзойденным мастером словесной вольтижировки, и предтечей модернизма, и тонким социальным критиком, и даже выдающимся «пролетарским писателем». Каждое из этих определений указывало на какие-то черты, присущие многочисленным ипостасям Вальзера, но его суть, его истинное лицо остались непроясненными.

Второе открытие началось в 1960-е годы. Именно в это время, прошедшее под знаком радикальной переоценки многих ценностей западноевропейской культуры, обнаружилась поразительная созвучность его творчества запросам новой эпохи. Выяснилось, что многие приметы новейшей литературы — чудаковатый, выбитый из социального равновесия герой, привычка пародировать, переиначивать внушающие доверие литературные формы, символическая многомерность образов — в значительной мере были присущи искусству Вальзера уже в первые десятилетия XX в. и послужили причиной (точнее, одной из причин) поспешного отлучения писателя от большой литературы.

Стали очевидны и другие особенности творческой индивидуальности художника: исследовательская дотошность, критическая неуступчивость, бескомпромиссность в принципиальных вопросах искусства и жизни. В том, что раньше считалось причудой неуживчивого аутсайдера, сегодня видят признак подлинной, высокой литературы. Наследие полузабытого писателя вдруг заработало на современность. Издатели, критики, литературоведы принялись лихорадочно наверстывать упущенное. Вышло в свет собрание сочинений в 12 томах, которое закрепило место Вальзера в швейцарской и западноевропейской литературе. Книги Вальзера постоянно переиздаются, инсценируются, экранизируются, переводятся на многие языки мира, в том числе и на русский2. Однако его творчество, несмотря на великое множество попыток истолкования с разных точек зрения — от биографической до психоаналитической и структуралистской3, — и поныне остается в чем-то загадочным, не укладывается в прокрустово ложе готовых концепций. «Роберт Вальзер время от времени вдребезги разбивает инструменты, с помощью которых хотят объяснить его творчество»4, — в этих словах немецкого писателя Мартина Вальзера, однофамильца и давнего поклонника швейцарца, есть изрядная доля истины. Вальзер и впрямь трудно поддается рубрикациям и классификациям, пародийно-ироническое начало в нем противится окончательным литературным приговорам.

Каким же было лицо Роберта Вальзера — человека, гражданина, художника? Вопрос непростой, если учесть, что Вальзер не вел дневников, не выступал с программными заявлениями, не излагал своих взглядов в публицистических и литературно-критических статьях и не примыкал ни к одному из литературных течений. Даже в своих письмах, адресованных в редакции и частным лицам, он так же ироничен и неуловимо пародиен, как в миниатюрах. Единственным источником сведений о творческой судьбе писателя остаются его художественные произведения, которые временами так тесно сплетаются с жизнью, что бывает невозможно отделить одно от другого, поставить межевые столбы на границе между поэзией и реальностью, вымыслом и документальным свидетельством.

Роберт Вальзер родился 15 апреля 1878 г. в небольшом городке Биле, в многодетной и неблагополучной семье владельца лавки канцелярских товаров. Его отца, выбившегося «в люди» переплетчика, преследовали коммерческие неудачи, и он вымещал злость на детях, не останавливаясь перед рукоприкладством. Больше всего его пугало, что дети вырастут такими же неудачниками, как и он. Склонности и мечты детей его не занимали, он требовал от них того, чего недоставало ему самому, — предприимчивости, деловой хватки, немедленного успеха в жизни. Мать, женщина вспыльчивая и неуравновешенная, тоже жила в постоянном страхе перед банкротством. Впечатлительный, наделенный богатым воображением Роберт тяжело переносил безрадостное детство. Он рос замкнутым, легкоранимым и рано стал отдавать себе отчет в своих «странностях».

Когда будущему писателю исполнилось четырнадцать, ему пришлось бросить учебу в гимназии и стать учеником в кантональном банке.

Короткие «годы учения» пролетели незаметно, и с 1895 г. начинаются бесконечные странствия по городам и весям Швейцарии и Германии. Вальзер не просто ищет работу, он ищет себя, свое призвание и место в жизни. За короткое время он побывал (и поработал) в Базеле, Штутгарте, Цюрихе, Берне, Берлине, Туне, Мюнхене, Золотурне, Вюрцбурге, Винтертуре, нигде не задерживаясь надолго. Он был банковским служащим, продавцом книжного магазина, работал переписчиком и секретарем в конторах заводов и фабрик, нанимался к частным лицам, учился несколько месяцев в школе по подготовке домашних слуг (уже, кстати, будучи автором первой книги), был слугой в богатом замке в Силезии. И все эти годы его не оставляла надежда стать профессиональным литератором. Он писал лирические стихотворения, но больше коротенькие рассказы, напоминающие школьные сочинения на вольную тему. Причем писал не на досуге, не в свободное от «основной» работы время: перед тем как засесть за стихотворение или «сочинение», он увольнялся с очередного, иногда нелегко доставшегося места и с головой погружался в творчество, которое почитал актом слишком значительным и торжественным, чтобы совмещать его с борьбой за хлеб насущный. А когда скудные сбережения иссякали, он снова обращался в бюро по найму или предлагал свои услуги директорам банков и сберегательных касс и почти никогда не оставался без работы, потому что был прилежен и знал свое дело. Устами одного из своих персонажей он не без гордости признавался, что его не выставляли со службы: он всегда уходил сам, гонимый охотой к перемене мест и неуемной жаждой творчества. Творчество было для него способом расчета с действительностью, он писал, чтобы почувствовать себя «богаче» окружения, погруженного в суетную погоню за материальным преуспеянием и равнодушного ко всему, что не попадало в сферу его практических интересов.

Самыми насыщенными и плодотворными в жизни Вальзера были годы с 1905 по 1915, проведенные (с небольшими перерывами) в Берлине. Он много пишет и много печатается, встречается — благодаря старшему брату Карлу, известному в то время художнику и театральному оформителю, — с интересными людьми. Вместе со своим издателем П.Кассирером он в 1908 г. совершает перелет на воздушном шаре из Берлина в Кёнигсберг. Он держится независимо, любит риск и верит в успех своих предприятий. Среди его друзей и знакомых — группирующиеся вокруг журнала «Инзель» писатели Кристиан Моргенштерн, Макс Даутендей, Франц Блей, Франк Ведекинд и др. Многие из них входят в кружок «мюнхенских неоромантиков». Вальзер тоже печатается в журнале, позволяет себе неоромантические аллюры и жесты, но в принципиальных вопросах остается верен себе, своему демократическому происхождению и плебейским пристрастиям. Эстетизм и духовный аристократизм кружка был ему чужд. Неоромантики поначалу приняли его за своего, но вскоре за маской утонченного ипохондрика и беззаботного любителя прогулок разглядели чудаковатого, неуклюжего провинциала, в реальном облике которого не было ничего романтически возвышенного. Их раздражал поток «грубой» реальности в миниатюрах и романах швейцарца, еГо в первую очередь не устраивало эстетское пренебрежение реальностью. В общем, и в Берлине, и в Мюнхене Вальзер оказался не ко двору, и ему пришлось подумывать об отступлении на исходные рубежи, тем более, что только литературным трудом прокормиться никак не удавалось, а материальная зависимость от преуспевающего брата была ему в тягость. Какими бы лестными ни были отзывы на его книги, читатель начала века не жалует их вниманием, и они, изданные мизерными тиражами, годами пылятся на издательских складах.

Это крах всех надежд, поражение, и весной 1913 г. «блудный сын» возвращается на родину, в Биль. Он снимает мансарду с пансионом и ведет существование «свободного художника» на грани безвестности и нищеты, перебиваясь редкими гонорарами за миниатюры, печатавшиеся в газетах Берлина, Праги и Вены. Правда, надежда утвердить себя хотя бы в литературной «провинции», в Цюрихе или Берне, не оставляет его окончательно. Но начинается мировая война, и отныне жизнь Вальзера — это непрерывная череда неудач, крушений, кризисов, завершающаяся полной изоляцией и отказом от творчества. Охваченные милитаристским угаром крупные немецкоязычные газеты теряют интерес к фельетонам чудаковатого нейтрала. Его, человека уже немолодого, но физически крепкого, несколько раз призывают на военные сборы. В промежутках он по-прежнему много пишет, но его миниатюры большей частью оседают в ящике письменного стола, а роман «Тобольд», завершенный в 1918 г., так и не находит издателя. Швейцарские издания не рискуют печатать Вальзера, хотя именно в военные и послевоенные годы он как никогда сближается со Швейцарией, вытесняет из своих зарисовок критические интонации, пытается вдохнуть в них мотивы гармонии и успокоения. Правда, гимны мирной жизни посреди прекрасной альпийской природы кажутся несколько нарочитыми. За идиллическими картинками, будто срисованными с рекламных проспектов, проступает нечто зловещее — безнадежность писателя, отчаявшегося пробить стену равнодушия и подумывающего о том, чтобы сменить профессию и «раствориться в массе».

Доминирующее чувство этих лет — одиночество. У Вальзера нет семьи, нет друзей и единомышленников. Годы и невзгоды сделали его трудным в общении, резким и ворчливым, сделали человеком «с причудами». И все же, несмотря на жестокие удары судьбы, Вальзер ни разу не изменил себе, не поступился своими демократическими убеждениями, не пошел на сделку с совестью. К тому, что происходило в Германии, он относился с настороженностью и недоверием, милитаризм и национализм отвергал еще энергичнее, чем в свое время эстетизм неоромантиков. Это служило дополнительным источником ненависти швейцарских филистеров, среди которых было немало явных и тайных приверженцев германского милитаризма.

В 1921 г. стараниями доброжелателей Вальзер получил место второго библиотекаря в Государственном архиве и переехал в Берн. Но уже через несколько месяцев он снова оказывается в роли аутсайдера: писатель слишком неуравновешен, строптив и слишком дорожит своими привычками и независимостью, чтобы вести размеренную чиновничью жизнь. В малознакомом городе чувство безысходности и отверженности возрастает до предела. Рукопись романа «Теодор», с которым Вальзер связывал свои надежды, после долгих мытарств в издательствах навсегда теряется (как, впрочем, и рукопись уже упоминавшегося романа «Тобольд»). Свой последний роман «Разбойник», написанный вчерне неразборчивым, похожим на тайнопись микроскопическим почерком в 1925 г., писатель уже и не помышлял куда-нибудь пристроить; он так и остался в его бумагах и был расшифрован и опубликован только в 1970-е годы.

Равнодушие и враждебность соотечественников Вальзер воспринимал — и, видимо, не без оснований — как месть за духовную независимость и неподкупность. «Мои соотечественники всегда сплачивались, чтобы защититься от чудовищ вроде меня, — говорил он в конце жизни. — Все, что не соответствовало их представлениям, отвергалось с благородным высокомерием. Я никогда не осмеливался проникнуть в их среду. У меня недоставало решимости даже заглянуть в их мир. Я жил своей собственной жизнью, на периферии буржуазного существования»5.

Последняя треть жизни Вальзера омрачена событием, которое не перестает занимать литературоведов и до сих пор дает повод для кривотолков. В 1929 г., устав от изнурительной борьбы за существование, Вальзер оказался в санатории для душевнобольных. Оказался по собственной воле, надеясь избавиться от переутомления и мучительной бессонницы и вскоре вернуться к нормальной жизни. Он часто наведывается в Берн, поддерживает связи с редакциями многих периодических изданий и не прекращает творческой работы. Миниатюры этого периода почти ничем не отличаются от созданных ранее. В них не чувствуется ни смятения духа, ни помрачения разума, ни тем более раздвоения личности. Тексты отличаются ясностью мысли и дразнящей, на грани издевки, ироничностью. Летом 1933 г. Вальзера, несмотря на его решительное, почти отчаянное сопротивление, переводят по настоянию близких в лечебницу более строгого режима, расположенную в кантоне Аппенцель, — только потому, что содержание пациента обходилось там значительно дешевле.

Насильственный перевод на периферию, означавший усиление изоляции, резко травмировал писателя и вызвал полный и окончательный отказ от творчества. С этого времени и до конца жизни он не написал ни строчки. «Я здесь не для того, чтобы писать, а чтобы быть сумасшедшим», — мрачно шутил он. В ответ на призывы вернуться к литературному труду он с горечью заявил: «Нелепо и жестоко требовать от меня заниматься писательством в приюте. Единственной почвой, на которой можно творить, является свобода. Пока это условие остается невыполненным, я не вернусь к литературной работе»6.

Несомненно, одной из причин, по которым Вальзер обрек себя на молчание, может считаться приход к власти фашистов в Германии. Ему больше некуда было посылать свои миниатюры. «Мир, в котором я жил, журналы, для которых я писал, — все было разрушено нацистами», — говорил он опекуну. Болезнь писателя осталась неразгаданной. Скорее всего, он просто изнемог в неравной борьбе с недобрым, враждебным искусству окружением и ушел от него в анонимное существование пациента, растворился среди сирых и слабых духом, прикинувшись одним из них.

Роберт Вальзер по праву считается выдающимся мастером «малой прозы», смелым реформатором короткого рассказа, лирической миниатюры, новеллы. Произведения этого жанра занимают около двух третей литературного наследия писателя. Многочисленные «тексты» или «фельетоны» (в немецком языке этим словом обозначаются материалы, печатающиеся в литературном отделе газеты), которые Вальзер писал специально для периодической прессы, не образуют каких-либо циклов, их внутренние взаимосвязи и переплетения слишком сложны, чтобы поддаваться классификации. Сам Вальзер рассматривал свои зарисовки как крупицы одной большой исповеди, как эпизоды и главки одного большого романа — романа своей жизни. Роман казался ему наиболее подходящей формой для выражения основного конфликта его творчества — конфликта между творчески одаренной личностью и бездуховным, инертным окружением. В начале творческого пути, в пору своего пребывания в Берлине, он написал и опубликовал подряд три романа. Позже он писал об этом времени: «Я был одержим тогда писанием романов. Но я понял, что взялся за форму, для моего таланта слишком просторную. И я замкнулся в улиткиной раковине короткого рассказа и фельетона»7.

Эти слова — свидетельство большого значения, которое писатель придавал жанру романа: обращение к рассказу представлялось ему поражением в борьбе за овладение большой формой. Человек по характеру неуступчивый, Вальзер не хотел мириться с поражением и до конца жизни не оставлял попыток создать произведение крупного масштаба8.

И рассказы, и романы Вальзера поразили современников резким несоответствием привычным жанровым условностям. Его упрекали даже в неумении писать романы, в дилетантстве. Первое, что бросалось в глаза читателям, — это детское простодушие, наивность и непосредственность повествователя. Правда, наивность эта оценивалась по-разному. Одни считали, что Вальзер только прикидывается простачком, а сам себе на уме, другие, не мудрствуя лукаво, видели в нем простачка, полагая при этом, что сила писателя — не в глубине мысли, а в наивно-незамутненном взгляде на мир, которому он, как ребенок, не перестает удивляться. Эту концепцию подхватил и развил в 1950-е годы К.Д.Миддлетон, заявивший, что творчество Вальзера лишено какой бы то ни было философской определенности и что преимущества художника — в естественности взгляда на мир и врожденной непредубежденности9. В самом деле, непредвзятость, ребячливость, непосредственность — не поза, а свойство натуры, характерная примета творческой индивидуальности художника, которого Томас Манн не зря называл большим наивным ребенком. И все же «наивность» Вальзера сильно преувеличена. За мнимой безыскусностью его романов и новелл открывается глубоко продуманная структура, новаторская по своему характеру, отражающая новые пласты действительности и новые аспекты ее художественного освоения. Стремление к новизне у Вальзера не было данью оригинальничанью; к отказу от канонов и условностей его побуждала сама действительность, которую он видел по-своему, не так, как большинство его современников. У него была своя жизненная философия, своя система взглядов и убеждений, которыми он никогда не поступался в угоду литературной моде или конъюнктурным соображениям. Да и «неподготовленность» писателя-самоучки явно преувеличена: все его творчество говорит о высокой культуре и постоянном интересе к проблемам, волновавшим его современников. Правда, проблемы эти Вальзер воспринимал и трактовал всегда очень своеобразно, с шокирующей привыкшего к экивокам и умолчаниям «благонравного» бюргера наивной прямотой.

Другая особенность вальзеровской прозы, которая, правда, была свойственна не одному только Вальзеру, — ненавязчивость авторской позиции. Она проявляется и в содержании, и в форме, и в стиле, и в отказе от претензий на знание истины в последней инстанции, в обилии вводных слов, выражающих сомнение (похоже, кажется, вероятно, видимо и т.п.). Это неуверенность человека, оказавшегося на чужой территории, во враждебном и не очень понятном мире. Он осторожно ощупывает почву под ногами, оглядывается в смущении, боится сделать что-то не так, не оправдать чьих-то ожиданий. Но каждый раз преодолевает нерешительность и поступает по-своему, как велит совесть.

Обе эти черты легко обнаружить уже в первом романе «Семья Таннер» («Geschwister Tanner», 1907), целиком построенном на автобиографическом материале, но далеко выходящем за пределы воссоздания индивидуальной судьбы. Уже здесь проявился один из парадоксов вальзеровской прозы: внешне она вроде бы и не претендует на то, чтобы быть чем-то большим, чем бесхитростные автобиографические заметки, но изображение незаметно теряет конкретные очертания, «отслаивается» от прототипа, поднимается до обобщения, до символа. Своей фрагментарной структурой «Семья Таннер» напоминает плутовской роман: Симон, самый «непутевый» из довольно многочисленного семейства Таннеров, беспокойный искатель приключений и смысла жизни, странствует по миру, собирая впечатления, набираясь опыта, но сам не меняется, в существе своем, подобно пикарескному герою, остается прежним. Он готов на любое дело, но это должно быть «смелое дело, требующее мужества» (IV, 237)*. Характер Симона — величина постоянная, меняется не он, а мир вокруг него. Такой герой в принципе не может стать сюжетным стержнем: в романах с фрагментарной структурой сюжет определяется не развитием характера, а движением судьбы героя. Вальзер нанизывает, наращивает эпизоды, по-новому раскрывающие изначально заданный характер. Эпизоды при желании можно менять местами — целое от этого не пострадает. Романное напряжение возникает не из сюжетных перипетий, а из желания узнать, какое еще коленце способен выкинуть этот чудак Симон Таннер. Правда, ничего необычного, экстраординарного с ним не происходит. Он живет в привычном, обыденном мире, наделенном существенными приметами Швейцарии начала XX в., и делится с читателем своими впечатлениями и мыслями об этом мире.

В основу романной структуры положена идея испытания, композиционную силу которой уже неоднократно использовал роман воспитания10. В творчестве Вальзера эта идея претерпевает существенные изменения. Если раньше герой-бюргер во что бы то ни стало стремился выбраться из своего окружения и пробиться «наверх», подвергая свои способности различным испытаниям, то на рубеже ХIХ-ХХ веков «путь наверх» все чаще сочетается с изображением духовного и нравственного краха, а то и физической деградации персонажа. Наметился и третий путь — «путь к себе», к «континентам души», к защите личностных ресурсов от посягательств извне. Возникают новые формы основного конфликта: противоборство личности с окружением ведется не во имя завоевания места под солнцем, а во имя сохранения человечности вопреки давлению обстоятельств. Борьба эта, разумеется, неравная, психика даже очень сильного индивида не всегда в состоянии выдерживать длительное время давление «общественного мнения» — отсюда ее частые деформации, зафиксированные в литературе. Но и деформированный герой человечнее «нормального» окружения. «Разочарование в личности деградирующей, распадающейся, уходящей от самой себя не может не сопровождаться поисками индивида стойкого, цельного или, по меньшей мере, сопротивляющегося разложению»11.

Если взглянуть на «Семью Таннер» под углом зрения «романа испытания» (по терминологии М.М.Бахтина), то выяснится, что испытание в нем проходит не герой, а действительность. Роман начинается с примечательной сцены: Симон Таннер, двадцатилетний юноша, немного стесняющийся своей бедности, просит места в книжном магазине. Он нахваливает свою сноровку, обходительность, знание людей, но никаких рекомендательных бумаг предъявить не может и сознается, что работал уже во многих местах и нигде долго не задерживался. Ровно через неделю он приходит за расчетом. Работа продавца разочаровала его — она не дает пищи для ума, в магазине Симон чувствует себя только наполовину свободным. А это его как раз и не устраивает, он не любит компромиссов.

Уже в первом эпизоде проясняется характер конфликта: Симон сомневается не в себе, а в окружающих. Натура восторженная и цельная, он умеет ценить жизнь и труд. Но рабочая энергия для него еще не стала предметом купли-продажи. Симон делает только ту работу, которая приносит внутреннее удовлетворение. Его принцип — быть полезным людям и сохранять при этом независимость. Но каждый раз выясняется, что это невозможно. И Симон меняет места работы, чтобы не привыкнуть к монотонности обезличенного труда.

Симон активно отстаивает свое право на счастье, отстаивает теми средствами, которые ему доступны. А доступно ему немногое: делать хорошую мину при плохой игре и гордо уверять, что не люди обидели его, отверженного и неустроенного, а, наоборот, он обижает их своей неуживчивостью и неуступчивостью. Своенравный плебей каждое свое поражение обращает в нравственную победу — потому что не общество испытывает его, а он сам испытывает свое окружение на человечность.

Повествование ведется от третьего лица. Чтобы показать своего героя, автору необходимо отстраниться от него — того требует сам прием объективированного рассказа. Но автор во всем солидарен с героем, они выступают как единомышленники, почти как двойники. Вальзер как бы стесняется говорить за своего героя и использует любую возможность, чтобы предоставить слово ему самому. Более чем на треть роман состоит из монологов Симона. В каждом из эпизодов своей пестрой биографии Симон находит случай для исповеди, всякий раз добавляя новые штрихи к своему облику. Он произносит свои монологи перед работодателями, перед подругой Розой, которая, кажется, только затем и нужна в романе, чтобы было перед кем излить душу, перед хозяйкой дома, в котором снимает комнату, перед телом замерзшего в лесу поэта Себастиана, перед сестрой Хедвигой, сельской учительницей, у которой он проводит несколько праздных месяцев, перед случайными собутыльниками в ресторане и т.д. Если же выступать не перед кем, Симон берется за перо: пишет воспоминания о детстве, чтобы тут же порвать написанное — оно понадобилось для очередной исповеди; пишет эссе «Жизнь в деревне», которое отправляет в газету и забывает о нем.

Рассказывая о себе разным слушателям, в разных жизненных ситуациях, вальзеровский герой сам познает себя, открывает в себе новые черты и качества. Это его способ самоутверждения. Изо всех сил сопротивляясь тотальному процессу отчуждения, Симон становится «посторонним», который хотя и знает о своих человеческих преимуществах, но не может избавиться от чувства вины перед людьми за свою неспособность быть им полезным. За шутовскими масками и романтической мечтательностью он скрывает жажду деятельного бытия.

Обличительный пафос романа проявляется не столько в прямых выпадах против существующих отношений (хотя и их в романе предостаточно), сколько имплицитно, в описаниях мытарств героя, вынужденного «руками и ногами отстаивать свое право» быть человеком, нарушая при этом общепринятые условности и правила «хорошего тона». Художественная новизна, не замеченная современниками, диктовалась не своеволием, а внутренней необходимостью более глубокого постижения правды жизни. В поисках средств выражения открывшегося ему «момента истины» Вальзер обратился к форме, в которой в преображенном виде сплавлены воедино приметы романа испытания, романа странствий и автобиографического романа. Рыхлая композиция (многие эпизоды, не вошедшие в роман, были опубликованы в виде отдельных рассказов и зарисовок) обусловлена жанровой спецификой. Ситуации «испытания» можно множить без конца, поэтому Вальзер просто обрывает повествование, давая понять, что его герой не в состоянии преодолеть трагический разрыв между общественными установлениями и потребностями неординарной личности. Симон остается за порогом достойной человека жизни, остается одиноким мечтателем, гордым бедняком.

С Йозефом Марти, героем второго берлинского романа «Помощник» («Der Gehülfe», 1908), мы встречаемся в тот момент, когда он перешагивает порог особняка с поэтическим названием «Под вечерней звездой», принадлежащего инженеру-изобретателю Тоблеру. В отличие от Симона Таннера, Марти отказывается от мысли о бродяжничестве. Особняк для него — не очередное место работы, а символ защищенности, оседлости. Он рассчитывает остаться здесь надолго. Марти искренне привязывается к своему хозяину, хотя тот обходится со своим «помощником» довольно бесцеремонно и месяцами не выплачивает жалованье. Технический секретарь изобретателя (он же и домашний слуга) внутренне готов делить с фирмой не только удачи, но и невзгоды.

Тема романа — крах предприятия и распад бюргерской семьи — сама по себе не нова (вспомним хотя бы «Мартина Заландера» Келлера или «Будденброков» Томаса Манна), но Вальзер придает ей неожиданный поворот. Начать с того, что главный герой романа — не буржуа Тоблер, а наемный труженик Марти. В системе миросозерцания Марти (а во многом и самого автора) важное место занимает бедность как гарантия относительной свободы личности, как своего рода нравственное алиби. В этой принципиальной бедности нет и следа романтического пафоса, апологии «сладкого безделья». Бедность, по Вальзеру, ослабляет давление на личность социальных обстоятельств. При всей проблема-тичности подобного тезиса важно отметить неуклонную последовательность, с которой Вальзер проводил эту точку зрения в жизнь.

Взяв сюжет довольно распространенный, Вальзер благодаря необычному повествовательному ракурсу (все происходящее увидено глазами неимущего, угнетаемого, бесправного) затронул существенные проблемы наемного труда, которые до него швейцарская литература обходила стороной. Отношения между нанимателем и служащим исполнены гротескного комизма, не лишенного, впрочем, трагических нюансов, пронизаны мягкой, иногда язвительной иронией и в конечном счете дают очень точное, реалистически достоверное представление о Швейцарии начала века. Почти с фотографической точностью воссозданная вилла «Под вечерней звездой» (в 1903 г. Вальзер действительно служил техническим секретарем на вилле с таким же названием и пережил то, что случилось с его героем) как-то незаметно вырастает до символа уходящего века и меняющегося мира.

Но идейный стержень, скрепляющий роман, — не распад бюргерского дома сам по себе, а разыгрывающийся в душе бедного служащего конфликт между жаждой служения людям и невозможностью воплотить эту естественную потребность в реальных условиях Швейцарии рубежа веков. Марти тянется к людям и не находит контакта с ними. Это вызывает в нем тревогу и раздражение, он упрекает себя в заносчивости, в «безголовости» и полон решимости узнать, что же он такое — «стоящий работник или ничтожество, светлая голова или тупая машина, умница или бездарь»12. Марти опасается, что не сможет справиться со своими обязанностями и отплатить хозяину за хороший стол, послеобеденную сигару и интересную работу. Он гонит прочь одолевающие его сомнения в прочности фирмы и состоятельности (не только финансовой, но и интеллектуальной, и нравственной) инженера Тоблера и его жены, потому что здесь, на вилле «Под вечерней звездой», он хоть в какой-то мере мог быть самим собой — чудаковатым, лиричным, мечтательным, дерзким, смотря по обстоятельствам и настроению.

Хотя Марти вроде бы испытывает себя, но экзамена не выдерживает фирма Тоблера. Из-за несоответствия между надеждами служащего и реальным положением дел и возникает сюжетное напряжение. Марти мечется между надеждой и отчаянием, верой и скепсисом. Он то беспрекословно исполнителен, то вызывающе дерзок, то добровольно смиряется со своей «малостью» и готов терпеть унижения, то смело защищает свое достоинство и заступается за нелюбимую дочь хозяев. Фрау Тоблер не зря называет помощника своего мужа «странным соединением трусости и отваги», — этот комплекс порожден не только самим характером Марти и его бесправным положением в доме, но и самой швейцарской действительностью, которая болезненно реагировала на любую критику в свой адрес.

Вальзер в «Помощнике» срывает покров благопристойности с этой действительности, показывает изнанку процветания и дает понять, насколько иллюзорны мечты бедного служащего найти надежное пристанище в реликтовом патриархально-идиллическом гнезде, лежащем в стороне (якобы в стороне) от озверелой грызни за дивиденды. Это видно уже в первых главах романа. Тоблер внушает своему помощнику веру в несокрушимость фирмы. Обильная еда, размашистые жесты хозяина производят впечатление на служащего, а читатель замечает, что тут что-то не так, что за громкими фразами кроются растерянность и убожество. Они передаются в рваном синтаксисе, в несоответствиях между строгостью тона и легковесностью отдаваемых распоряжений, в логических сбоях. Тоблер, например, распространяется о прибыльности дела, хотя знает, что ни о каких доходах не может быть и речи, скорее наоборот. Но это же знает и автор, которого никак нельзя ставить — при всей автобиографичности образа Марти — на одну доску с персонажем. Из этого несоответствия и возникает иронический подтекст, придающий роману своеобразие и значительность.

Несмотря на многочисленные признаки так называемого «персонального» романа (монологи, риторические обращения, письма и т.п.), в «Помощнике» явственно ощущается присутствие некой объективной критической инстанции, целенаправленно воздействующей на читательское сознание. В «Помощнике» автор чаще и охотнее дистанцируется от своего героя, чем это было в «Семье Таннер». Главное средство дистанцирования — ирония. Наряду с неподкупной точностью, которая, как считал Вальзер, сама по себе поэтична, иронический подтекст был основным средством, благодаря которому писатель мог выразить свое критическое отношение к мещанской среде. Ирония для Вальзера — не только способ самозащиты, но и атакующий прием. Если, скажем, для Томаса Манна или для Германа Гессе ирония была средством духовного преодоления убожества жизни, способом выстоять («Не до победы. Тут бы только выжить», — сказал P.M.Рильке), то для Вальзера она — возможность отрицания всерьез, форма категорического неприятия обывательского существования. По словам Мартина Вальзера, швейцарский писатель «напитал иронию реалистическим содержанием, как никто до него»13. С ее помощью он возвеличил бедность, строптивость, нравственную неуступчивость, наделил «маленького человека», «пролетария в крахмальном воротничке», гордым нравом, привлекательностью и правом на достоинство.

Швейцарская (и не только швейцарская, ведь роман первоначально вышел в Берлине) критика далеко не сразу по достоинству оценила роман; она была к этому просто не готова. Только в 1930-е годы, внимательно проанализировав «Помощника», Альбин Цоллингер выяснил, что «неописуемое очарование» Вальзера вытекает из его «педантичной неподкупности», что его искренность — не литературный прием, а принцип творчества. «Я не знаю другого художника (кроме, может быть, Хемингуэя), который без всякого кощунства сумел бы показать благородство повседневности, красочные переливы реальной жизни»14, — писал Цоллингер. Подметил он и главную функцию «злой иронии» Вальзера — все то же служение истине и человеку, и прикрывающееся наивно-бессвязным лепетом «рафинированное» мастерство, включающее в себя замечательную технику параллелизма, репризы, движение по спирали, умение незаметно превратить изображение в емкий символ. По сути дела, он говорил о гуманизме и реализме в их новой модификации, рожденной XX столетием. Но выступление Цоллингера осталось гласом вопиющего в пустыне равнодушия и враждебности, и творчество Вальзера продолжало превратно оцениваться или замалчиваться на протяжении всей первой половины XX в. По-своему выразившее «дух времени», оно еще долго не соответствовало «духу Берна». (Об опасном разрыве между этими понятиями в свое время с тревогой и озабоченностью писал еще Готфрид Келлер.)

Структура «Помощника» сложнее и целостнее структуры первого романа, который хотя и не порывал с общей реалистической основой, но все же заметно тяготел к импрессионизму (незаданная, свободная форма, фрагментарность как принцип организации материала, непосредственная фиксация изменчивых ощущений и переживаний). В «Помощнике» Вальзеру удалось запечатлеть действительность и героя в их социальной и психологической определенности. Недаром он называл роман своим самым реалистическим произведением. Особенности его структуры определены не суммой формальных признаков (хотя, разумеется, и они существенны), а общими закономерностями творческого преображения жизненных противоречий. Симон Таннер и Йозеф Марти — натуры родственные, но как художественные образы они не тождественны. Потерпев крах в семье Тоблера, Марти остается гордым и независимым бродягой и в то же время становится иным, отягощенным новой порцией горького житейского опыта. Образ Марти трагичнее образа Таннера. Не выдержав испытания на приспособляемость, Марти утрачивает последние проблески надежды на то, что в реальной жизни возможно слияние личного и общественного, и снова встает перед насыщенным трагическими нюансами вопросом: как жить дальше, чтобы сохранить в себе человека?

Герой третьего берлинского романа «Якоб фон Гунтен» («Jakob von Gunten», 1909), делает вывод из негативного опыта своих предшественников — Таннера и Марти — и отказывается от личностных притязаний. Он, юный отпрыск когда-то знатного и богатого рода, становится учеником школы по подготовке домашних слуг, так называемого «пансиона Беньяменты», чтобы в тепличной атмосфере этого заведения отрешиться от собственной воли, стать совершенным слугой. Этот неожиданный и необычный сюжетный ход, как и сам «пансион», привели в недоумение современников Вальзера. Два первых романа были по крайней мере относительно понятны в своих жанровых очертаниях, а их содержание так или иначе «состыковывалось» с движением исторического времени. Здесь же действие перенесено в область мечты и фантазии, мотивы биографии Вальзера, положенные в основу и этого романа, преображены до неузнаваемости, подчинены задаче создания художественного пространства, в котором личность могла бы раскрыть себя, не подвергаясь давлению извне. Мотив слуги, служения, как и мотив детства, ребячливости, проходит через все творчество Вальзера. Быть слугой — значить служить людям, делать маленькие, незаметные добрые дела и чувствовать себя хотя бы относительно свободным от ответственности за преступления, которые совершаются в «большом мире». Так, по крайней мере, считают вальзеровские герои. Примеряя ливрею, они решаются на вхождение в роль, которая обещает определенную социальную наполненность жизни. В то же время, надевая маску слуги, они добровольно ограничивают свою свободу, понимая (или догадываясь), что в системе строго фиксированных общественных отношений это понятие не подлинное.

Разумеется, примеривание ливреи у Вальзера — не апология самоуничижения, как может показаться на первый взгляд, а своего рода моральная авантюра, подсказанная заботой о сохранении человечности в человеке. Если попытаться одним словом определить программу пансиона Беньяменты, школы слуг, то этим словом будет «антикарьеризм». Воспитанникам внушается мысль, что они люди до ничтожества маленькие и должны смириться с этим. Поначалу Якоб, попав в заведение, где учат аскетизму, послушананию и строжайшей регламентации, испытывает неведомое ему ранее чувство удовлетворения. Он с гордостью, не лишенной, правда, оттенка иронии, возвещает, что готов стать «симпатичным кругленьким нулем». Образец для Якоба — лучший ученик школы Краус, идеал совершенного слуги. Якоб хочет походить на Крауса, хочет быть с безответными и обездоленными. Но в нем живет неистребимый пересмешник с высоко развитым чувством собственного достоинства. Он и в подчинении сохраняет внутреннюю свободу. Прикрываясь маской покорности, Якоб внимательно наблюдает за жизнью школы, изучает своих товарищей и наставников. Ценя в Краусе исполнительность, Якоб подшучивает над его ограниченностью и добровольным самоуничижением. Краус не тот идеал, к которому стремится Якоб. Он решает уйти из заведения, где его «мучают и оглупляют», но его удерживает страх перед директором и любопытство. В нем живет «странная энергия познания жизни с самого низа и неодолимая страсть так подкалывать людей, чтобы они ... открывались» (VI, 114). «Желание набраться опыта вырастает во мне во всепоглощающую страсть», — записывает Якоб в дневнике (VI, 45). Он замечает, что дела странного заведения идут не лучшим образом. Фрейлейн Беньямента, сестра директора и единственная учительница, часто плачет, директор часами дремлет за конторкой. Якобу тесно и неуютно в «пансионе», в нем все чаще возникает ощущение «большого внутреннего поражения» (VI, 122). Это вполне объяснимо: в школе запрещено фантазировать, мечтать, строить планы.

Бездумное подчинение хорошо для туповатого Крауса, а мыслящий, страдающий, переполненный впечатлениями Якоб не может не задумываться над тем, что происходит вокруг него. «Когда думаешь — сопротивляешься, а это всегда ужасно и во вред делу» (VI, 90), — иронизирует он. И дразнит Крауса, вызывает на откровенность учительницу, раззадоривает самого директора, который, как выясняется, «еще не жил», а был всего лишь законопослушным чиновником.

По типу сюжета «Якоб фон Гунтен» близок «Помощнику» — там и тут герой попадает в заведение, когда оно начинает разваливаться. Но если Марти только наблюдал за крахом фирмы Тоблера, то Якоб своей активностью способствует полному развалу «пансиона Беньяменты» От других произведений Вальзера «Якоб фон Гунтен» отличается довольно сложным — при всей ясности, даже прозрачности формы — содержанием. Мир символов Вальзера удален от привычных аллегорий, парабол, метафор, он необычен и труден для истолкования. Писатель словно хочет высказать какую-то открывшуюся ему тайну, но не может этого сделать и лишь намекает на ее существование. Сквозь привычную оболочку вещей и явлений проступает мистическая целокупность мира.

Действительность и мечта слиты в романе воедино. Пансион Беньяменты имеет много общего с заведениями, в которых довелось учиться Вальзеру, — с гимназией в Биле и берлинской школой домашних слуг. В то же время это загадочное учреждение, какими-то своими гранями соприкасающееся с четвертым измерением, отгороженное от реальной жизни. Преподаватели — директор Беньямента и его сестра — в глазах Якоба наделены сверхъестественной силой, которая, однако, не может помочь им спасти школу от финансового краха: ведь этой силой наделяет их лишь богатое воображение Якоба, которое генерирует и всю таинственно-кабалистическую атмосферу в убогом заведении. После смерти фрейлейн Беньяменты школа закрывается, и недоучившийся Якоб вместе с директором решают отправиться на поиски приключений — в Африку, в «пустыню», надеясь вдали от цивилизации найти применение своим нерастраченным силам.

В «Якобе фон Гунтене» много снов, видений, фантазий, придающих роману объемность и глубину. В них Якоб как бы примеряет к себе разные варианты биографии и отбрасывает их — одни как несбыточные (щедрый богач, раздающий свое состояние беднякам), другие как неприемлемые (злой богач, всесильный и жестокий полководец, безответный солдат). Особое место в ряду этих видений занимает сон-фантазия о «внутренних покоях» — запретных и потому желанных для Якоба помещениях, где обитают директор и его сестра и куда не допускается никто из воспитанников школы, кроме Крауса. «Внутренние покои», какими они предстают задремавшему в классной комнате Якобу, — это, разумеется, плод его воображения, до беспредельности раздвинувшего убогую тесноту пансиона. Но это и емкий образ, в котором аллегорически воплощены вехи жизни Якоба и одновременно вехи всякой жизни. Путь, который указывает своему ученику обернувшаяся волшебницей фрейлейн Беньямента, из мрака небытия идет через залитые светом радости врата детства и юности, спускается вниз в подвал нищеты, тянется вдоль источающей запах бедности бесконечной стены забот, чтобы через кратковременное приобщение к свободе и через искушение благополучием привести человека к сомнению в себе и в мире, к вековечному фаустовскому поиску смысла бытия.

И все же, несмотря на обилие снов, видений и заведомо сконструированных, не притязающих на достоверность ситуаций, «Якоб фон Гунтен» — самый трезвый из романов Вальзера. Его структуру сверху донизу пронизывает сложная диалектика поверхностного и глубинного, тривиального и сокровенного. Критики давно и упорно докапываются до «двойного дна» «Якоба фон Гунтена». В поисках универсальной отмычки проводятся всевозможные параллели, делаются сопоставления и противопоставления. Еще в 1920-е годы Вальтер Беньямин обронил замечание, что «Вальзер начинается там, где кончаются сказки»15, что его персонажи напоминают сказочных героев и все творчество может восприниматься как скрытая полемика с миром народной сказки, с фольклорным мифом. Эту мысль подхватила и развила французская исследовательница М.Робер. Якоб в ее толковании — заколдованный принц, пансион Беньяменты место испытания героя, сам Беньямента — злой людоед, фрейлейн Беньямента — добрая фея и т.д.16

Вальзер и в самом деле не раз использовал сказочные мотивы и сюжеты, особенно в маленьких драмах «Золушка» («Aschenbrödel», 1901), «Снегурочка» («Schneewittchen», 1901), «Спящая красавица» («Dornröschen», 1920), изменяя их до неузнаваемости, придавая им трагический смысл, показывая несоответствие счастливых сказочных финалов тому, как обычно завершаются сходные коллизии в жизни. В романе же при всем желании трудно увидеть сознательное обращение к мотивам народной сказки. Просто писатель, строя сюжет, брал изначальные, коренные ситуации — мир и человек, преодоление препон, борьба со злом, стремление к счастью — и показывал, что в реальности торжество добра и справедливости не столь самоочевидны, как в царстве фантазии. Финалы всех его романов не ведут к чудодейственному избавлению от «злых чар», они открыты навстречу жизни, насыщены нерешенными проблемами.

Более убедительны попытки видеть в «Якобе фон Гунтене» очень своеобразный вариант «романа воспитания». «Якоб фон Гунтен» и впрямь примыкает к традиции, у истоков которой стоит «Вильгельм Мейстер» Гёте. В новых исторических условиях Вальзер довел до логического завершения линию глубоко автобиографичных, базирующихся на личном опыте и в то же время обладающих общественной значимостью произведений, объединенных идеей воспитания независимого характера, способного осознавать как свою свободу, так и свою ответственность, свою причастность к истории. Относительная целостность гётевского героя основывалась на вере в цивилизаторские возможности человека. На рубеже XIX-XX вв. эта вера улетучилась. К этому времени прояснилась связь между воспитанием личности и движением общества. В одних случаях осознающий эту связь индивид полагает, что может вступить на путь приобщения к историческому бытию и меняться вместе с меняющимся миром. В других, особенно там, где относительно прочная общественная ситуация создавала впечатление завершенности, «застылости» развития, личность обращается к внутреннему миру, пытается защитить себя от посягательств извне.

Для Гёте, а позже и для Готфрида Келлера, автора «Зеленого Генриха», важнее всего была подготовка героя к жизни в обществе. Усваивая дух утопической «педагогической провинции» или проходя школу реальной жизни, взыскующий совершенства молодой человек хотя и избавлялся от иллюзий и слишком радужных надежд, но все же обретал способность добиваться определенного равновесия общественных и личных интересов.

Размыкание структуры романа воспитания, его обогащение жанровыми признаками философского и социально-психологического произошло задолго до Вальзера. Огромный вклад в его обновление, как и в обновление повествовательного искусства в целом, внесла русская литература XIX в., прежде всего Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский, философские и нравственные искания которых направлены на достижение жизненно необходимого единства индивида и общества, личности и народа. Общественно-политические условия в Швейцарии не благоприятствовали открытию и освоению «эпического простора», как это было в России на рубеже веков. Петер Каменцинд, герой одноименного романа Германа Гессе, бежит от мира и общества назад, к природе, «повторяя наполовину мужественный, наполовину сентиментальный протест Руссо». На этом пути он становится художником, т.е., потерпев поражение в борьбе с окружением, он все же завоевывает для себя «эстетическое пространство».

Вальзеру такого пространства мало, в его глазах это всего лишь полумера, форма компромисса с окружением. На компромиссы же он не был способен. «Якобом фон Гунтеном» завершается линия романа становления, направленная на утопическое преодоление антагонизма между личностью и обществом. Пансион Беньяменты — нечто противоположное гётевской «педагогической провинции», заведение, призванное не развить, а свести до минимума или уничтожить вовсе личностные ресурсы человека.

В известном смысле «Якоб фон Гунтен» — пародия, причем пародия не только на учебное заведение, таким странным образом готовящее молодых людей к вступлению в жизнь, но и на роман воспитания. Если герои воспитательных романов, сталкиваясь с трудностями, приходят в отчаяние из-за того, что не могут утвердить себя в жизни, то отчаяние вальзеровских героев уже сродни «трагическому гуманизму» экзистенциализма — оно вырастает из сознания бесполезности такого утверждения в мире, утратившем внутреннюю опору бытия. Воспитанники школы слуг готовятся не к завоеванию мира, а к тому, чтобы раствориться в нем, затеряться среди таких же, как они сами, «нулей». По сути дела, Вальзер ставит под сомнение и отвергает весь комплекс унаследованных духовных ценностей. Вот почему в школе не видно других, кроме фрейлейн Беньяменты, учителей — их усилия, по мнению писателя, давно утратили смысл.

Вальзер дал «Якобу фон Гунтену» подзаголовок «Дневник». Действительно, роман целиком состоит из подневных записей воспитанника Якоба, в нем нет каких-либо описаний, комментариев, ремарок или других форм авторского присутствия. Читатель не знает ничего сверх того, что знает Якоб. Его записи не датированы — школа, в которой он обучается, вырвана из потока времени. Привязка к календарю нарушила бы структуру пространственно-временных отношений в системе художественного целого. Не будем забывать, что перед нами не интимный, а литературный дневник, в котором художественное обобщение важнее правды факта. Переживание, душевный опыт не всегда поддаются фиксации с помощью датировки, движение внутренней жизни не укладывается в рамки жесткой хронологии, часто идет зигзагами, прыжками. В романе-дневнике возможны и забегания вперед, и неожиданные, по ассоциации, экскурсы в прошлое, и проекции в возможное будущее, и поэтическое «сгущение» материала. Все это в избытке можно найти в «Якобе фон Гунтене», блестящем образце скрыто-исповедального романа, оказавшем влияние на последующее развитие немецкоязычной прозы17.

Жанр записок дневниково-мемуарного характера имеет в швейцарской литературе давнюю и богатую традицию: достаточно вспомнить путевые заметки или «наблюдения над писателями и над самим собой» А.Галлера, знаменитую «Исповедь» Ж.-Ж.Руссо, многотомный «Интимный дневник» А.-Ф.Амьеля, фрагменты которого в свое время были представлены русскому читателю Л.Н.Толстым. Тяга к исповедальности, к саморазоблачению, к копанию в изнанке души — давнее свойство воспитанных в кальвинисткой или цвинглианской вере конфедератов, своего рода искупительная реакция на засилье ханжеской морали.

Литературный дневник, как он сложился у Вальзера, стал на Рубеже веков подходящей формой для выражения бесприютности и неуверенности западного европейца, он сохранил возможность адекватного воспроизведения умонастроений в смутную переходную эпоху. Его ускоренное развитие в XX в. связано с возрастающим интересом к внутреннему миру человека, с использованием завоеваний психологической прозы — внутреннего монолога, потока сознания, элементов мифа, фантастики. Критерия достоверности, правдивости, для понимания жанровой специфики литературного дневника недостаточно; он воспринимается не как самовыражение отдельной личности, пусть даже и очень значительной, а как исследование индивидуального сознания в контексте исторического бытия с акцентом не на бытии, как в социальном романе, а на личности. Иными словами, правдивость мемуариста и правда художника — далеко не одно и то же.

Стилевые особенности литературного дневника определены в первую очередь субъективной позицией автора: он «переселяется» в своего героя, воспринимает мир его органами чувств, подает его точку зрения как одну из многих, интересных не претензией на объективность, а характером взгляда на мир. Автор дневника, как правило, не предпринимает попытки метафизического истолкования своего бытия, он лишь намекает на тайну, которую сам не в состоянии разгадать. Вальзер в «Якобе фон Гунтене» не предлагает готовых решений, он ставит вопросы, оставляя их открытыми. Открытость — также один из типологических признаков дневниковой прозы.

К форме литературного дневника Вальзер тяготел с самого начала. Эта форма как нельзя лучше соответствовала творческой индивидуальности художника, не отличавшегося широтой эпического дыхания, склонного к интроверсии и ретроспекции. Уже в первых двух романах приемы самораскрытия главного героя преобладали над объективированным изложением событий, рефлексия, монолог, дневникового типа заметки теснили непосредственное изображение. В «Якобе фон Гунтене» Вальзер нашел свою литературную форму и остался верен ей до конца. Судя по немногим сохранившимся фрагментам, утраченные романы «Тобольд» и «Теодор» строились как дневниковые заметки центрального персонажа. То же можно сказать и о незавершенном романе «Разбойник». Образ действительности в этих произведениях дается не в прямом свете авторского «всеведения», а доходит до читателя, так сказать, отраженным светом, пропущен через восприятие смятенного сознания. Такой роман получил разные названия — роман сознания, персональный роман, центростремительный роман, субъективный роман, роман-дневник.

Собственно говоря, вся совокупность прозы Вальзера (включая «малую») — тоже не что иное, как огромный литературный дневник, замаскированная иронией и словесной игрой исповедь сына своего времени. В основе вальзеровской «алхимии слова» — сомнение в нерушимости внешне столь прочного (особенно в Швейцарии) миропорядка. Он пародирует его самоуверенную важность, иронизирует над формами его самоутверждения. Герой вальзеровских романов, как и лирический герой его миниатюр, — это порождение открывшейся писателю экзистенциальной пустоты. Он не романтик, не деловой человек и не революционер, а ни на что не годный — с точки зрения житейского здравомыслия — чудак, с виноватой улыбкой демонстрирующий свою непохожесть на других. От него трудно ждать какого-нибудь действия, он, как солончак в пустыне, приспособился к скудости духовной жизни, и только в независимости его суждений, в сознательном пародировании процветающей индустрии развлечения ощущается заложенная в нем нравственная сила, потребность духовного простора и человеческого величия. Вальзер не страдал из-за узости швейцарского духовного горизонта — широта была заключена в нем самом. Поэтический мир писателя таил в себе такую взрывную силу, которая не только вывела его за пределы областнической литературы, но и заставила искать новые способы исследования неизведанных еще глубин отчужденного сознания.

Можно было бы только гадать, к каким результатам привели бы эти поиски, если бы не открытие и расшифровка незаконченного романа «Разбойник» («Der Räuber», написан в 1925, опубликован в 1976 г.)18. Это произведение интересно не только как своеобразная «психограмма» личности автора, но и как литературный документ эпохи. Оно свидетельствует о том, что Вальзер раньше многих своих коллег увидел глубинные сдвиги в мирочувствовании и миропонимании и ответил на них качественными сдвигами в структуре повествования.

«Разбойник» — необычная, новаторская книга не только в сравнении с прежними романами Вальзера, но и в сравнении с богатой смелыми открытиями немецкоязычной литературой 1920-х годов. Появись роман сразу после написания — и он выглядел бы новаторским даже на фоне таких произведений, как «Волшебная гора» Т.Манна, «Степной волк» Г.Гессе или «Человек без свойств» Р.Музиля. В нем Вальзер предвосхитил многие открытия в романном искусстве второй половины XX в., испробовал новые возможности воссоздания «внутренней работы души». Он писал его после бесплодных попыток найти издателя для романов «Тобольд» и «Теодор», писал без всякой надежды на публикацию, без оглядки на вкусы публики и требования издательств, без ориентации на какие-то ни было литературные образцы.

В романе разрабатываются две темы. Первая, лежащая на поверхности, — взаимоотношения между личностью и теми, с кем эта личность сталкивается; вторая, менее явная, — тайны мастерства, пути творчества в изменившихся исторических условиях. Вальзер рассказывает историю безответной любви «разбойника», человека без имени, без положения в обществе, к официантке Эдит. Но отношения между ними не становятся фабульной основой книги, остаются — как улицы и кафе города, где обретается безымянный герой, — фоном, на котором разворачиваются драматические перипетии соперничества ненормированной, неприспособившейся личности с бездушной и бездуховной средой. Вальзер исследует изменчивое, неустойчивое сознание человека, как бы зависшего в ничейном пространстве между сферами социального и асоциального. Соответственно и сам роман строится по принципу литературного дневника, как «глосса», как собрание ироничных, временами веселых, временами поражающих неизбывною печалью заметок по поводу жизни, которая не состоялась.

Герой Вальзера — «разбойник», но он никого не грабил и не убивал, боится, как огня, пистолета и не выносит насилия. «Разбойник» — одно из прозвищ, в ряду других («тунеядец, у которого за душой ни гроша», «неисправимый баламут», «конченый человек»), которыми его заклеймило окружение только за то, что он беден и не стремится разбогатеть любой ценой. «Бедность в эпоху всеобщего обнищания возмутительна. В такие времена нет большего преступления, чем бедность» (VI, 298). Помимо бедности ему вменяется в вину также несерьезное отношение к общественным институтам. Сам факт, что «разбойник» не стремится к обладанию престижными ценностями, ставит эти ценности под сомнение. Окружение всеми силами втягивает строптивца в свое лоно, пытается сделать его «податливым, робким, раздражительным», «внушить ему нравственные постулаты» (VI, 217). Нельзя сказать, чтобы ему самому не хотелось временами быть «бравым бюргером». Но в этой роли ему тесно и неуютно. «Он сгорел бы со стыда, если бы не чувствовал себя чем-то большим» (VI, 244). Только упрямо уклоняясь от общепринятых моделей поведения, он может сохранить в себе свою человеческую идентичность. Маска «разбойника» — это последняя попытка художника создать для себя и своего героя жизненное пространство, где можно было бы противостоять с большим или меньшим успехом гнету обстоятельств.

В «Разбойнике» меньше фактов внешней биографии Вальзера, чем в других романах. Это скорее биография внутренняя. Действие романа не развертывается в реальном времени и пространстве, а «прокручивается» в сознании героя. Отсюда и смещение временных пластов, и усложненность отношений между повествователем и героем, между «я» и «он» в романе. «Я», т.е. рассказчик, умеет уживаться с окружением, «он», т.е. герой, «разбойник», не умеет этого делать. «Я это я, а он — это он, — настаивает рассказчик. — У меня есть деньги, а у него их нет. В этом вся разница» (VI, 350). Каждой ипостаси уготована своя роль. «Я» — голос социального аспекта в личности, «он» — элемент асоциальный. В то же время «я» и «он» — две стороны одной медали, два полюса диалектического единства. Они схожи и внешне, и функционально. Рассказчик воспринимает героя как часть себя, рассматривает его критически-оценочным, но одновременно и любящим взглядом. В целом «я — он» — это сотканный из жизненных и художественных противоречий образ, по внутреннему строю очень близкий самому Вальзеру в пору его жизни в Берне.

Формальные новшества, такие разительные в первой трети XX в. и такие привычные в его заключительной трети, в эпоху деконструктивизма и постмодернизма, подчинены в «Разбойнике» основной задаче — расшатать веру в устойчивость и несокрушимость миропорядка. Вальзер затевает с читателем шутливо-агрессивную игру, чтобы не дать ему закоснеть в самоуверенной неподвижности: «Наше чувство уверенности не должно застывать, иначе оно станет хрупким» (VI, 259). И все же надо признать, что утверждение духа перемен и разрушение сложившейся романной поэтики сопрягалось с определенными опасностями. Истощение связей с действительностью вело к сужению пространственного охвата жизненного материала, к тому, что реальная история переставала быть сюжетообразующим компонентом романной структуры. Это несло в себе известную угрозу анархизма и релятивизма, усиливало сомнения в силе слова и возможностях литературы. «Разве можно статьями в газетах и журналах добиться чего-нибудь дельного и значительного? — писал Вальзер Герману Гессе. — Если уж мир вышел из колеи, то усилия двадцати тысяч безумных гамлетов помогут ему мало или не помогут вовсе»19. Но он, как и Гессе, все же верил в «законы человеческого рода». Его герои, в том числе и «разбойник», в самых тяжелых условиях не теряют бодрости духа, умеют радоваться жизни, тому, что им, несмотря на усиливающееся давление внешних обстоятельств, удается сохранить цельность характера и независимость суждений. Общая концепция искусства у Вальзера была далека от того, что сегодня называют постмодернизмом и деконструктивизмом. В этом убеждает огромный массив его «малой прозы», включающей в себя более тысячи рассказов, зарисовок и миниатюр.

То, что выходило из-под пера Вальзера и что он рассылал по редакциям немецкоязычных газет и журналов, трудно назвать рассказами или новеллами в общепринятом смысле слова. В миниатюре «Что-то вроде рассказа» он так писал о себе: «Рассказчиком меня никак не назовешь, это уж точно. Когда на сердце хорошо, то есть когда я в добром настроении, я крою, тачаю, кую, стругаю, приколачиваю, скрепляю шпонками, а иной раз даже гвоздями и сбиваю друг с другом строки, чье содержание тотчас становится понятным каждому. Если угодно, можно назвать меня мастеровым от литературы. Я пишу и вместе с тем обновляю, перелицовываю. Кое-кто из благорасположенных ко мне людей полагает, что вполне допустимо считать меня писателем, а я по мягкости и уступчивости характера не протестую. Мои прозаические произведения, думается, являют собой не что иное, как фрагменты длинной реалистической истории, без сюжета и интриги. Наброски, время от времени создаваемые мною — как бы главы романа, то короткие, то более пространные. Этот свой роман я пишу все дальше и дальше, а он остается неизменным и мог бы по праву носить титул книги, распоротой, искромсанной книги, повествование в которой ведется от первого лица»20.

Не удовлетворяясь до конца публикациями в периодике, Вальзер издавал свои зарисовки в виде маленьких книг. После «Сочинений Фрица Кохера» увидели свет еще несколько сборников миниатюр — «Истории» («Geschichten», 1914), «Малая проза» («Kleine Prosa», 1917), «Прогулка» («Der Spaziergang», 1917), «Жизнь поэта» («Poetenleben», 1918), «Зееланд» («Seeland», 1919), «Роза» («Die Rose», 1925) и др. Разрыв между предпоследней и последней книгами уже достаточно большой — шесть лет. И раньше сборнички миниатюр Вальзера, нередко украшенные изящными рисунками брата Карла, расходились крайне плохо, их покупали только единицы, а в «бернский период» (1921-1929) Вальзер и вовсе стал нежелательным элементом, особенно у себя на родине. Когда какая-нибудь швейцарская газета осмеливалась опубликовать его «фельетон», разъяренные читатели присылали письма с угрозами отказаться от подписки, если редакция не перестанет печатать подобный «бред».

А между тем швейцарский критик Макс Рюхнер, отличавшийся тонким эстетическим вкусом, называл Вальзера «Шекспиром короткого рассказа». В этом полушутливом определении (оно высказано в частном письме) — признание несомненных заслуг писателя, сыгравшего видную роль в пересоздании жанра рассказа. Когда Вальзер пришел в литературу, швейцарская немецкоязычная новелла — особенно в ее широко распространенном областническом варианте — была во власти литературных условностей, сложившихся еще в XIX веке. Вальзер нарушил традицию, поломал канон, но этим не ограничился. Он не только расчищал место для нового, но и создавал новое. Его миниатюры, жанр которых практически невозможно определить более или менее однозначно: этюды, зарисовки с натуры, размышления об увиденном и прочитанном, непринужденно-шутливые беседы с читателем, — предназначались в основном для газет и были по необходимости краткими и нередко бессюжетными.

Это свободные фантазии, музыкальные моменты в прозе, вариации на темы текущей жизни, иронические, а иногда и язвительно-сатирические комментарии к событиям дня. Чаще всего Вальзер строит их на столкновении серьезного и шутливого, возвышенного и банального.

Это не только открывало простор юмору, но и давало возможность за шутливыми перевоплощениями показать трагедию художника, отвергнувшего холодно-эгоистические притязания своего окружения, выразить сомнение в нерушимости внешне столь прочного бюргерского миропорядка или выставить в сатирическом свете убожество внутреннего мира «добропорядочного гражданина», как, например, в этюде «Баста»: «Я безупречный, тихий, спокойный член человеческого общества, так называемый добропорядочный гражданин, люблю не мудрствуя лукаво выпить стаканчик пива и много не размышляю. Каждому ясно, что я понимаю толк в еде, равно как ясно и то, что всякие там идеи мне чужды. Напряженные размышления не моя стихия; идеи мне глубоко чужды, и потому я — добропорядочный гражданин, ибо добропорядочный гражданин много не размышляет. Добропорядочный гражданин ест свой обед — и баста!»21

Многократно повторяя и чуть варьируя высказанные уже в первых фразах утверждения, пародируя образ мыслей сытого бюргера, писатель добивается сатирического эффекта. Дразня осторожного обывателя, он культивировал своеобразный «элегантизм» в литературе, шлифовал до блеска фразы, добивался, чтобы слова «танцевали». Это было его формой протеста и самозащиты.

Миниатюры Вальзера на первый взгляд кажутся пестрой смесью почти не связанных друг с другом ассоциаций. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что каждая из них — стихотворение в прозе, со своей тезой и антитезой, с развитием первоначальных моментов и обязательным поэтическим «синтезом» в финале. Начинает Вальзер, как правило, с какого-нибудь тривиального мотива, затем незаметно усложняет его, обогащает абстрактными понятиями, которые, обрастая языковыми пируэтами или выступая в пародийном контексте, демонстрируют несовпадение видимого и сущего. Игриво, не в прямом изложении, а в орнаментальных «фигурах противоречия» писатель высказывает глубокие и верные мысли о себе, о своем окружении и времени. В ироническом свете выставляя дешевые поделки массовой «индустрии раз-влечения», которые заполняют возникающий в обществе духовный и эмоциональный вакуум, Вальзер выступает в защиту подлинного искусства, в защиту непосредственного, не извращенного ложными обывательскими представлениями чувства, в защиту человека.

Если ранние «тексты» Вальзера представляли собой большей частью своеобразные репортажи фельетонно-развлекательного характера, то на позднем этапе преобладают свободные фантазии, воспоминания и вызванные ими размышления, заметки о литературном труде. Оно и понятно: писатель изолирован от впечатлений внешнего мира и может опираться только на память и воображение.

Поздняя проза Вальзера — не только тонкая игра с привычными представлениями, не только демонстрация условностей человеческого поведения, но и горькое сознание необходимости самому участвовать в том, что Герман Гессе назвал «ярмаркой культуры». Об этом с грубоватой откровенностью говорится в одном из последних этюдов, названном «Кошке под хвост»: «Вот пишу я здесь этот прозаический фрагмент, который как будто бы так и просится из-под пера в тихий полуночный час, а ведь пишу-то кошке под хвост, сиречь на один день, не больше.

Кошка с ее хвостом — прямо как фабрика или даже целая промышленная фирма; это на нее литераторы каждый день, а может, и каждый час добросовестно и прилежно работают, ее снабжают. ... Кто хоть что-нибудь бросает под хвост кошке, этому воплощению коммерциализованности, делает это ради ее загадочных глаз. Кошка — существо знакомое и вместе с тем незнакомое; она дремлет и во сне мурлычет от удовольствия; попытайся разобраться в ней — перед тобой станет непостижимая загадка. Хотя, по общему признанию, эта кошка как будто бы являет собой угрозу для просвещения, но без нее, видимо, не обойтись, ведь она — это самое время, в которое мы живем, на которое работаем и которое обеспечивает нас работой...22

Неуступчивый, колючий гуманизм Роберта Вальзера, далекий от прекраснодушного человеколюбия вообще, вырастал из глубокого сочувствия к собрату-бедняку, бесправному труженику. Писатель, по его же словам, мог дышать только в «низших слоях». Он с благоговением слушал музыку жизни, исходящую из народных глубин. «Положа руку на сердце: где еще встретишь сегодня духовность, если не в тех кругах, от которых брезгливо воротит нос образованная публика, — глубоко внизу, в подвалах, в слоях трудового люда, — говорил Вальзер. Он не был ни холодным формалистом, равнодушным к людским страданиям, ни утонченным эстетом, с презрением отворачивающимся от грубой реальности. Доминантой его творчества была упорная, временами отчаянная борьба за сохранение и утверждение гуманистического начала в литературе. Герман Гессе, рано разглядевший это качество вальзеровской прозы, писал в самый разгар Первой мировой войны: «Если бы такие люди, как Вальзер, принадлежали к “ведущим умам”, то войны не было бы. Если бы он имел сто тысяч читателей, мир стал бы лучше. Но каким бы ни был мир, он оправдан существованием людей, подобных Вальзеру...»23

Своенравная творческая индивидуальность Вальзера накладывала неповторимый отпечаток на образ воссоздаваемой им реальности и в какой-то мере приводила к деформации этого образа. Однако порождения фантазии не подавляли волю художника, а трагизм одиночества не перерастал в слепой ужас перед бытием.

Творческая судьба Роберта Вальзера напоминает судьбу Франца Кафки24. Оба жили в одно время и знали о существовании друг друга (известно, что Кафка с восхищением отзывался о романе «Якоб фон Гунтен» и об этюдах Вальзера), оба творили на периферии немецкоязычного литературного процесса — один в Праге, другой, после недолгих берлинских лет, в Биле и Берне, оба жили трудной жизнью мелких служащих, оба были болезненными эгоцентриками, интровертами. И тот, и другой вели двойную жизнь, противопоставляя серой повседневности упругую силу духа, силу искусства, фантазии. Оба художника воплотили катастрофически усугубившийся в XX в. процесс всеобщего отчуждения, но выводы из него делали разные. Кафка, остро предчувствуя надвигающиеся на человечество катастрофы, мистифицировал отчуждение; Вальзер расшатывал веру в его неизбежность и роковую власть над человеком, иронически «отменял» не устраивавшую его реальность, бунтовал против нее, хотя в глубине души вряд ли был уверен в успехе своего бунта.

Ставя акцент на внутреннем мире, на жизни духа и души, изображая действительность сквозь призму индивидуального сознания, Вальзер развивался в русле той традиции, которая неотделима от движения реализма в его расширенном понимании и которая вела к нарастанию удельного веса литературы углубленного психологического анализа, литературы «центростремительной». Более того, можно говорить о заметном вкладе, который Вальзер внес в обогащение этой традиции. Вкладе, масштабы и значение которого для немецкоязычной литературы начали осознаваться только с недавнего времени. Гуманистическое содержание и критическая тональность, как и обращение к глубинным проблемам бытия в его произведениях, расшатывали устои духовного областничества и готовили подъем литературного творчества в Швейцарии во второй половине XX в.