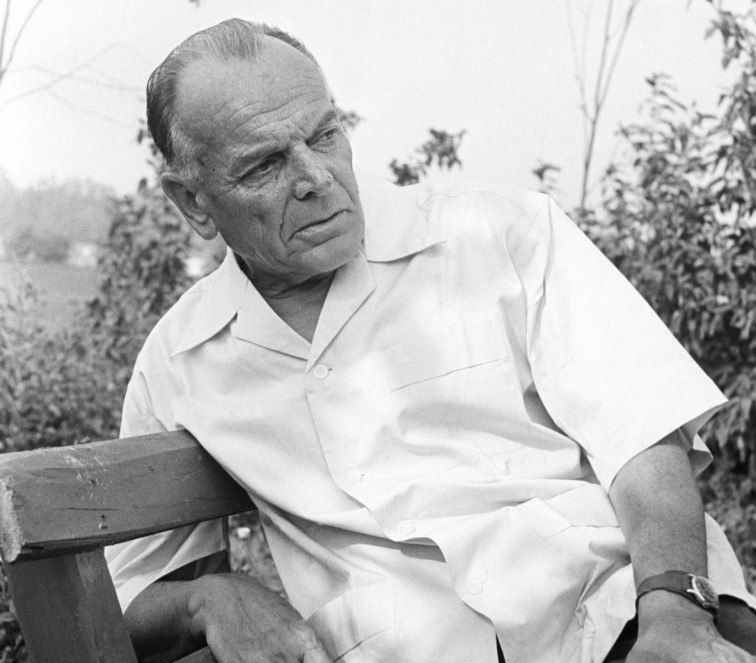

О стиле Паустовского

Г. Трефилова

Проза Паустовского в ее лучших образцах теперь общепризнана. Она не нуждается более ни в защите, ни в снисхождении. А было время — не так давно — ее поэтика встречала недоверие, она казалась неканоничной. Теперь мы все меньше спорим о ней, все больше ее исследуем.

Мера зрелости и совершенства книг писателя, выходивших в двадцатые — тридцатые годы и теперь, безусловно, различна. Различно и их «эстетическое отношение» к действительности. Одно дело — экзотика ранних рассказов «о кораблях и капитанах», где собственные впечатления молодого одесского журналиста не без труда пробиваются сквозь интонации Грина и Бабеля. Другое дело — целеустремленный пафос в лирических репортажах, предназначенных для журнала «Наши достижения», или в повести «Кара-Бугаз», естественно вписавшейся в советскую литературу тридцатых годов и так соответствовавшей общему мироощущению тех лет. Одно дело— автобиографический цикл «Повесть о жизни» с ее историческими реалиями, другое— поэтическая фантазия «Ночной дилижанс», посвященная великому сказочнику Андерсену и похожая на изысканную сказку о нем самом.

Но Паустовский узнаваем всюду.

Он уводит нас в простор полей, продутых свежим ветром, в сумрак влажных, тенистых лесов Мещоры; он открывает нам заманчивые дороги и тропы, зовущие неутомимого путешественника сменить уют непритязательных сельских картин на шумливое движение больших городов, где все дышит историей, преемственным творчеством поколений, где самая пыль — тысячелетняя пыль, где торжественные залы музеев и библиотек, величественные памятники хранят

Чуть видные слова седого манускрипта. Божественный покой таинственных могил.

Таков его мир. Это жизнь, какой она бывает, какой может быть и более всего — какой быть должна. Это храм невраждебной природы, искусства и красоты, где мирно и дружелюбно соседствуют века, народы, культуры.

И это обжитая земля, где каждая травинка растет для умножения прекрасного, а человек — созидатель, демиург, или, вспоминая старинный язык священных книг, «венец творения».

От книг Паустовского исходит ощущение постоянства. Мы не ждем от них ни кричащей о себе новизны, ни совершенной ни на что непохожести. Они дороги нам такие, какие есть, как могут быть дороги слова любви, сказанные не впервые, но с прежней нерастраченной силой чувств.

Эти книги едины попыткой уловить и закрепить такие духовные отношения и свойства, без которых жизнь линяет, обесцвечивается и затухает. Культ природы, творчества, красоты, женственности, поэзии, ничем не истребимая вера в торжество свободы, добра и света — вот Паустовский и прежний и нынешний.

Нравственно-философская основа миросозерцания писателя — вечное «непокорство» идеала, требующего реализации в изменчивом и конфликтном земном бытии.Здесь и его сила, и его слабость. Слабость в том, что как только он покидает почву воображаемого и желанного, так все подвохи «суровой правды жизни» становятся у него на пути как зло, избежать которое куда легче, нежели одолеть. Сила — в неутомимости призыва к человеку и человечности.

Но самая душа произведений Паустовского, средоточие всего значительного и доброго, что они несут читателю,— это образ родины, светящий нам — то зримо, то незримо — со страниц его книг. За много лет литературной деятельности писателя чувство родины в его творчестве все более крепло и набирало силу, чтобы свободно, полно и заразительно излиться в его лучших вещах, от рассказов «мещорского» цикла, начатого более тридцати лет назад, и до «Ильинского омута», написанного совсем недавно. Именно национально-патриотическое начало книг Паустовского более всего другого укореняет их в народном сознании как прочную ценность. Оно сообщает им гражданственность и современное звучание, оно конкретизирует и освящает его понимание идеала, оно же делает его преемником лучших традиций отечественной культуры, судьбы которой неотрывны от судеб России: родина, «тихая и немудрая земля под неярким небом», —

Ее степей холодное молчанье,

Ее лесов безбрежных колыханье.

Разливы рек ее, подобные морям...

«Разливы рек» — эта ассоциация, кажется, должна была возникнуть сама собой, и она возникает. Как это часто бывает у Паустовского, вслед за стихами является их автор и сам становится персонажем, героем. Так возникает рассказ о поручике Тенгинского полка Михаиле Лермонтове.

В краткой жизни героя писатель избирает лишь один эпизод: случайную встречу с Марией Щербатовой на дорогах России во время весенней распутицы, их возвышенное, тоскливое и недосказанное чувство друг к другу, их готовность отвергнуть «светские цепи и блеск утомительный бала», их предопределенную судьбой разлуку.

Тона, в которые окрашен весь эпизод, характерны для «любовной лирики» Паустовского. И самое имя Мария, стократ освященное в нашей поэзии, — одно из самых любимых у писателя.

Безрассудное, неизбывное стремление нищего художника Пиросмана к певичке, не способной его понять; итальянка Мария в «Ночном дилижансе» — из числа женщин «потрясающей красоты, чьи лица как бы изнутри опаляет сжигающая их страсть»; Мария в «Дыме отечества»; прелестная Мария из главы «Все это выдумки» в «Повести о жизни»: «Мне казалось невозможным жить вдалеке от Марии. Я был готов на все, — пусть она ни разу не взглянет на меня, но, может быть, я вдруг услышу утром, днем или вечером ее отдаленный голос. Пусть одно и то же небо простирается над нами, и вот это облако, похожее на голову рыцаря в забрале, будет одинаково видно и ей, и мне».

И еще один образ безоглядной страсти, устраняющей все препятствия, утверждающей себя в своем наивысшем взлете как главное дело жизни, затмившее все прочее, — это любовь седого маршала и певицы Марии Черни в маленькой изысканной стилизации «Ручьи, где плещется форель».

В нашей строгой, социально детерминированной литературе оправдать любовь, посягнувшую на долг воина и гражданина, оправдать поступок старого маршала, хотя бы на время в нарушение приказа оставившего своих солдат ради любимой женщины, — это не совсем обычное разрешение извечного конфликта долга и страсти, необычное не для одной литературной, но и для поздней фольклорной традиции (вспомним: «И за борт ее бросает в набежавшую волну»). Суровая гражданская мораль жестоко карает за такие предпочтения, она их не прощает. И искусство, как бы оно ни благоволило к ним, чаще всего завершает их трагической развязкой, что мы знаем из истории героев Шекспира и Данте, Толстого и Гоголя: смертью от руки своего отца заплатил младший сын Тараса Бульбы за любовь к прекрасной полячке.

В новелле Паустовского ликующий праздник любви оправдан и освящен. Он романтичен не только по существу, но и по обстоятельствам, и по смягченной, милостивой, лишь предположительной развязке. Рука рассказчика не поднимается, чтобы покарать красоту, и он отводит взор от жестокости мира, спеша оставить ее где-то вне границ повествования.

Но вне этих границ остается и многое другое. Одна из существенных особенностей лирической прозы Паустовского состоит в том, что «романы» его героев и героинь, при всей фатальности их страстей, — это «любовь по воздуху», как назвал бы ее М. Пришвин: от нее не бывает детей. Интерес «органической жизни» — связи, брака, семьи — не присутствует здесь или присутствует с той констатирующей условностью, что была принята в старинной нравоучительной беллетристике. От всего этого остается одно лишь притягательное «блистающее облако» очищенной духовности, вознесенное выше житейских отношений: оно либо предшествует им, то есть до них недоразвилось, «не снизошло», либо уже «воспарило». Даже с куртизанки Люсьены в «Повеети о жизни» неприметно снят налет вульгарности и плотской искушенности; даже баловень женщин Мопассан представлен в «Золотой розе» отвергнувшим сердце маленькой бедной работницы, чтобы извиваться от боли, «укоров совести и напрасных сожалений» потом, когда он поверил наконец в то, «что любовь не только вожделение, но и жертва, и скрытая радость, и поэзия этого мира».

Не одна любовь, — творчество тоже несет в себе эту поэзию. Но и в нем есть проза каждого дня. Герои Паустовского различным образом ее минуют.

Одним это удается благодаря отметившей их печати исключительности, гениальности, которая выбивает их из обычной колеи человеческих сует и предопределяет их великое, всепоглощающее призвание. Это люди бессмертия, люди славы — поэты, композиторы, художники, представляющие как бы наиболее развернутые возможности человеческой личности вообще: Пушкин, Кипренский, Левитан, Чехов, Бунин, Чайковский, Андерсен, Ван Гог, Мопассан.

Другие, что особенно относится к нашим современникам, которых нам психологически трудно было бы воспринять в чисто легендарном плане, хотя и причастны как-то к будничной повседневности, все же возвышены над ней субъективной наблюдательностью художника, ищущего и нередко находящего для них особый ракурс и ореол. Таковы у Паустовского портретные эскизы Луговского, Довженко, Юрия Олеши: «Мне всегда казалось (а может быть, это было и вправду так), что Юрий Карлович всю жизнь неслышно беседовал с гениями и детьми, с веселыми женщинами и добрыми чудаками... Вокруг Олеши существовала... особая жизнь, тщательно выбранная им из окружающей реальности и украшенная его крылатым воображением. Эта жизнь шумела вокруг него, как описанная им в «Зависти» ветка дерева, полная цветов и листьев».

Слова об «особой жизни» — счесть ли их тщательно подобранными или оброненными случайно — многое открывают и в самом рассказчике, и в его героях. Потому что и третья группа его персонажей — множество безвестных людей, которые в совокупности составляют народ, — в изображении писателя так же богата этой творчески, эстетически особой жизнью.

''Книги Паустовского полны редкостного доброжелательства к человеку, умения даже в самом ничтожном существе разглядеть то, что все-таки дает ему маленькое право сохранить за собою человеческое имя: таков спекулянт, спасавший детей из фашистского концлагеря, и таков вор Шустрый в «Начале неведомого века». Каждая новая книга писателя — и более других цикл автобиографических повестей — снова и снова утверждает: нет незначительных жизней, нет неинтересных людей, не бывает ничем не поучительных встреч.

Этот романтический ключ сообщает прозе Паустовского присущую ей легкость, нарядность. Она отталкивается от будней, от повседневной «деловитости», она стремится сохранить свою праздничность, донести ее до нас, читателей, в чистом, нерасплесканном виде.

Проблема праздника и будней решалась многими советскими писателями — современниками Паустовского начиная еще с двадцатых годов. Например, для героев Александра Грина обеспечением «праздника» могло быть чье-то нечаянное богатство — выигрыш, наследство или клад, попавший в благородные и щедрые руки. Для героев Юрия Олеши столкновение «праздника» с «делом» кончилось трагически: сломалась «ветка, полная цветов и листьев». Когда Л. Сейфуллина издала свои «созерцательные» «Охотничьи рассказы», она попыталась оправдаться: «Читатель нуждается в такой улыбке в литературе. У таких рассказов, есть право на существование в нашем быту, который ведь не сплошь состоит из страданий, из сомнений, из напряжений. Он состоит и из улыбок, и из шуток, и из поездок на природу». (Стоит сравнить это служебное «на природу» со словами Паустовского; «Люди обычно уходят в природу, как в отдых. Я же думал, что жизнь в природе должна быть постоянным состоянием человека».)

Эта сохраненная — не без известных потерь — поэтичность резко противопоставила книги писателя эмоциональному оскудению и примитивному рационализму «серой» литературы, безнадежно подавленной бытом и только в нем полагающей «истину жизни».

Каким же именно образом писатель стремится вызвать в нас то особо счастливое состояние, которое необходимо для восприятия прекрасного и которое он считает близким пушкинскому понятию вдохновения, — когда нам «новы все впечатленья бытия»? К плодотворной сосредоточенности этого состояния он устремляет нас обычно с первых же слов и строк — их выбором, их расстановкой, размеренным ритмом спокойных фраз, выверенных естественностью ровного дыхания (подобно тому как, по остроумной догадке писателя, цезура гекзаметра соответствует паузе меж двух прибрежных волн):

«Но больше всего времени мы проводили на Пре. Я много видел живописных и глухих мест в России, но вряд ли когда-нибудь увижу реку более девственную и таинственную, чем Пра.

Сосновые сухие леса на ее берегах перемешивались с вековыми дубовыми рощами, с зарослями ивы, ольхи и осины. Корабельные сосны, поваленные ветром, лежали, как медные литые мосты, над ее коричневой, но совершенно прозрачной водой. С этих сосен мы удили упористых язей».

Основной фон этой ритмики может, конечно, перебиваться живой репликой, диалогом, сменами темпа речи, которая совсем не монотонна. Но нигде она не обрывается нервно и внезапно, а плавно, уравновешенно закругляется, успокаиваясь к концу:

«Утром мы ушли в Спас-Клепики. Был тихий светлый день. Ржавые листья слетали на землю. Лесной край уходил в нежную мглу, рядился в прощальный туман. И с переливчатым звоном протянул высоко над нами первый косяк журавлей».

Как нерезки, «переливчаты», переходны звуки и краски, любимые писателем, так и самое разнообразие слов, употребляемых им, не стремится ошеломить или удивить; их достоинство не в «самовитости» смысла или необычном звучании, а прежде всего в их уместности, и чем проще они, тем лучше. Это традиция гармонической прозы, идущая от Лермонтова, Тургенева, Бунина. В ней как бы сохраняется воспоминание о соразмерности и музыкальности классического стиха. В прозе Паустовского это «воспоминание о стихе» реализуется еще и буквально: авторское повествование очень часто сливается со строками Пушкина, Блока, Брюсова, Баратынского, Мея, Волошина — круг имен может быть расширен до бесконечности.

Писатель предстает ревностным хранителем пушкинского завета «соразмерности и сообразности». Совокупность употребляемых им художественных средств не опровергает традиционную изобразительность, а, наоборот, упрочивает ее. В эпоху натиска формальных новинок и расшатывания устоявшихся норм, когда на литературный язык покушаются и новаторы-модернисты, и архаисты-догматики, и все, кто имеет смелость дерзать, стилистика Паустовского выглядит преднамеренно и настойчиво консервативной, если не забывать, что это слово имеет и большой положительный смысл: в «Повести о лесах» есть образ ученого, сохранившего ценные семена пшеницы во время ленинградской блокады. Он умирал от голода, но не тронул этих редкостных зерен и не дал их разбазарить — сохранил, предназначая послеблокадному будущему. Он тоже был «консерватор».

Писатель ищет возможности обогащения прозы за счет профессиональной и научной лексики — словаря летчиков, моряков, ботаников. Он много раз писал о сохранении и умножении сокровищ родного «алмазного» языка. Но каждая находка вводится осторожно, без нарушений «равновесия прозы».

У Паустовского есть, правда, свои пристрастия и «маленькие слабости», порою хорошо сознаваемые и служащие предметом шутливой самокритики. Есть, например, слова-любимчики: «медлительный», «скитания»; есть предпочтения, в романтическом стиле легко объяснимые. Например, предпочтение высокого слова низкому, интимного слова официальному. В «Ильинском омуте» он пишет: «Мы не любим пафоса, очевидно потому, что не умеем его выражать. Что же касается протокольной сухости, то в этом отношении мы пережимаем, боясь, чтобы нас не обвинили в сентиментальности. А между тем многим, в том числе и мне, хочется сказать не просто «поля Бородина», а «великие поля Бородина», как в старину, не стесняясь, говорили «Великое солнце Аустерлица».

Разумеется, не в одних словах дело. Из всей системы воззрений писателя следует, что если он говорит о жилище, то реже это будет квартира, чаще комната, флигель, дом, мезонин, что вместо службы будет работа, труд, вместо магазина — какая-нибудь лавчонка, вместо «гастронома» — рынок, базар. Официального языка деловых бумаг, если это не стилизация, не колоритная старина, писатель избегает, канцелярщину же ненавидит лютой ненавистью и преследует с той степенью ожесточения, когда уже и юмор кажется неуместным.

Тот же закон «равновесия» соблюдается писателем и в композиции его новелл. Художественная интуиция опытного занимательного рассказчика почти безошибочно подсказывает ему, с чего начать, что приберечь к кульминации, где, прерывая доверительное признание, вставить забавный эпизод, где завершить торжественную речь шуткой или пейзажем.

Разнообразие пейзажей Паустовского трудно не только исчерпать, но и классифицировать. Это тема специальная. Легче отметить их общее: везде — ликующий ли это праздник весны, роскошная ли летняя картина, представлен ли пойменный луг с его неисчерпаемым разнотравьем или глухие лесные заросли — природа обжита, как дом, далека от стихийности, и ее красота — это красота здорового, доброго и, хочется сказать, благородного существа, точно так же как ее неблагополучие и неприглядность — это болезнь, а не зло. Она может плакать, капризничать, кукситься, как дети, как человек, а не как сила, противостоящая ему («Дождь, тихий и угрюмый, как несчастный еврей, копошился на крышах и стекал жидкими струйками на дырявые зонтики торговок»).

В тридцатые годы Паустовский немало внимания уделил теме преобразования природы человеком социалистического общества. Ныне его занимает не столько мотив «укрощения», «перестройки» природы, сколько менее радикальные, но не менее злободневные и общественно значительные в наши дни тенденции помощи, бережливости, взращивания, охранив Характерно и то, с какой осторожностью пейзаж Паустовского вмещает в себя технику. Нельзя сказать, что его природа — дикая и нетронутая; еще менее — что она комфортная или, как считают некоторые, дачно-парковая. Но и самолет, оставляющий в небе длинный белый след, и гудение трактора в дальнем поле предстают у писателя как часть ее самой: не техника «покоряет» природу, а, напротив, та как бы поглощает, переваривает, усваивает технику, ничем уже не грозящую. Тогда и техника становится своей, домашней, как, например, усталый старенький громкоговоритель в пустынной зимней Ливадии («Горсть крымской земли»): «Он честно трудился и дни и ночи, промокал от дождей, высыхал и трескался на солнце, ржавчина разъедала его металлические части, ветер нашвырял в него мелких летучих семян, запорошил ему горло трухой. В конце концов, он устал, охрип от необходимости перекрикивать шум моря и ветра, простудился, начал кашлять и даже по временам совершенно терял голос и издавал только писк и скрежет.

Он страдал от холода и одиночества, особенно в те дикие ночи, когда на небе не было даже самой застенчивой маленькой звезды, которая могла бы его пожалеть.

Но ни на минуту он не переставал делать свое дело. Он не мог замолкнуть. Он не имел права сделать это точно так же, как не может маячный смотритель не зажечь каждый вечер маячный огонь».

Проза Паустовского — размышляющая и несколько «учительная», хотя и не в узкопедагогическом смысле слова. Средства лирической образности не исчерпывают ее, в ней остается место для публицистики. За многие годы творческой деятельности писателя эта сторона в его книгах претерпела особенно заметные изменения. Видимо, вера в действенность прямого и громкого «ораторского» слова, к которому он прежде часто прибегал, позже была у него значительно подорвана. Со временем пафос торжественных концовок и монологов, произносимых героями, стал более целомудренным и более скрытым. Чтобы увидеть это, достаточно сравнить «Северную повесть» с ««Повестью о жизни». Прямолинейность натянуто-патетических речей Никанора Ильича и Щедрина в первой из этих книг уже не удовлетворила бы рассказчика в автобиографическом цикле; назначение этих обращений к аудитории осталось тем же, количество их лишь возросло, но теперь они более мотивированы художественно и более тщательно стилистически обработаны, чаще всего в виде «лирических отступлений», иногда иронически сниженных или осложненных сомнением, сожалением.

Паустовский любит и умеет придавать своим рассказам характер вольной импровизации. Собственного сквозного сюжета в традиционном смысле здесь может и не оказаться: бытие, наличие, существование допускают бессюжетность, — такова, например, тема «Ильинского омута», ближних и дальних живописных планов среднерусской равнины.

Что касается сюжетов писателя, то они, в полном соответствии с его поэтикой, остаются сюжетами новеллы, рассказа, одноплановой повести, то есть жанров, имеющих в виду преимущественно индивидуальное событие или судьбу — «происшествие», зачастую случайность: «меня в жизни привлекали больше всего такие случаи, обстоятельства и люди, — признается писатель, — которые оставляли ощущение промелькнувшей небылицы».

Как только возникает необходимость развернутого сюжета, в смысле «сцепления» характеров и отношений, автор оказывается в трудном положении. В его многоплановых повестях, не являющихся циклом новелл, (как «Золотая роза») и не связанных единой фигурой героя-повествователя (как в «Повести о жизни»), сюжеты обнаженно-условны. Действующие лица связаны обычно «избирательным сродством» душ, общими духовными устремлениями и склонностями, например отношением к музыкальному произведению, книге, картине, историческому событию («Повесть о лесах», «Северная повесть», «Дым отечества»).

Та же особенность сказывается и в решении проблемы художник — народ. В книгах Паустовского и тут большую роль играет случай: артист, художник, писатель, композитор находит восхищенных ценителей где-нибудь в деревенской глуши, он открывает в них свою народную аудиторию, а вместе с тем и подлинный адрес собственного творчества (таковы «личностное» восприятие героиней «Повести о лесах» стихотворений Лермонтова; героями «Дыма отечества» — пушкинских строк; музыка, созданная Григом для Дагни Педерсен; отношение Чайковского к девочке Фене; встреча писателя Леонтьева с читателем; лесная избушка пианиста Рихтера и так далее).

Пожалуй, именно это обстоятельство — связи и «сцепления» по «отраженным», вторичным жизненным мотивам — особенно резко ощущается иными читателями как условность и сказывается на восприятии творчества писателя в целом, побуждая порой — весьма опрометчиво и расточительно — относить его книги к так называемой «беллетристике».

Но у беллетристики, литературы «готовых форм», нет с действительностью никаких существенных отношений. Современный кибернетик сказал бы, что она содержит жесткий минимум информации, ее философия в основном — «коммерческая», ее приемы, стиль, уловки — все заимствовано и расчет ее — на неразвитый вкус, который этого не заметит.

Даже и самые слабые произведения Паустовского, которые он числит как неудачу, — нечто качественно иное. А его лучшие книги с их умением видеть, которое у писателя есть прежде всего умение видеть прекрасное, дарят нам целый мир.

Писатель прошел по эпохе странником зеленых джунглей Мещоры, скитальцем полуденных стран Средиземноморья, патриотом и гражданином «страны поэзии». Он умыл руки студеной водой лесных речушек, росами вешних лугов и, проделав тысячекилометровые путешествия, воображаемые и действительные, встретившись и подружившись (и подружив нас!) со множеством хороших людей, жалеет лишь о том, что все-таки видел мало.

В нашем мире — «мире ранее неведомых целей и стремлений, задач и подвигов, новой сдержанности, новой строгости и новых испытаний», как сказал один из современников Паустовского, — его книги доказали стойкость, казалось бы, нестойких вещей, силу жизни, вечной в своем неисчерпаемом разнообразии.

Верность самому себе, избранному пути выступает в его книгах как несомненное нравственное достоинство художника, жизнью и биографией своей ручающегося за достоверность добытых им истин.

Эта цельность, благородство духовного облика писателя привлекают к нему сердца читателей и создают ему учеников. Творческие «наследники» Паустовского, наша сегодняшняя так называемая лирическая проза — вопрос особый, требующий внимания, изучения. Но наследники эти есть, их много, и отношение их к учителю часто самое трогательное, что свидетельствует о жизнеспособности и серьезности его «легкой», крылатой музы.

Л-ра: Новый мир. – 1967. - № 4. – С. 214-220.

Произведения

Критика