Ménage à trois как (не)возможный сюжет у Руссо и Гончарова: от «Юлии, или Новой Элоизы» к «Обломову»

Рогинская Ольга Олеговна

кандидат филологических наук

доцент, Школа культурологии, Факультет гуманитарных наук,

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Аннотация. В статье рассматривается функционирование в романе Ивана Гончарова «Обломов» мотива «жизни втроем» главных героев. Этот мотив является важным аспектом осуществленной в романе многосторонней рецепции романа Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». В качестве промежуточных звеньев обозначенной рецептивной связки (Руссо–Гончаров) рассматриваются различные обстоятельства восприятия первой и второй частей романа Руссо в европейском и русском литературном и культурном контекстах, а также те литературные и исторические прецеденты из истории русской культуры XVIII–XIX вв., в основе которых лежит идея (не)возможности реализации любовно-семейной утопии в форме ménage à trois.

Ключевые слова: «жизнь втроем» (ménage à trois), эмоциональная утопия, семейная утопия, эмоциональный репертуар, эмоциональные матрицы, эмоциональное сообщество, русский роман, эпистолярный роман, переписка, «возможный сюжет», «Юлия, или Новая Элоиза», Руссо, «Обломов», Гончаров.

1

В последней части романа «Обломов» И. А. Гончаров намечает мимолетный, но крайне значимый «возможный сюжет» (термин С. Г. Бочарова [Бочаров 1999]) — возможность «жизни втроем» (ménage à trois) для главных героев[1]. Женившийся на Ольге Ильинской Андрей Штольц решительно настаивает на необходимости для Обломова присоединиться к их с женой жизни в деревне. Несмотря на охвативший Обломова энтузиазм, связанный с известием о счастливом замужестве бывшей возлюбленной и c освобождением от мучившего его чувства вины по отношению к Ольге, он решительно отказывается принять приглашение Штольцев; сюжетный мотив «жизни втроем» тем самым не реализуется. Однако наличие такой сюжетной возможности в романе Гончарова значимо в контексте выявления и осмысления новых аспектов рецепции (в частности, перечитывания и переписывания) романа Жан-Жака Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» в рамках русской культурной традиции.

Во второй части «Юлии, или Новой Элоизы» сюжетно утверждается амбициозная семейная утопия как физическое, телесное воплощение — в виде совместного повседневного существования в имении Кларан главных героев: Юлии, ее супруга Вольмара и ее бывшего возлюбленного Сен-Пре (и их друзей, родных и доверенных лиц) — той виртуальной, точнее, эпистолярной эмоциональной утопии, которая изображена в первой части романа, где второстепенные герои объединяются вокруг истории несчастной любви Юлии и Сен-Пре, активно участвуя в переписке и принимая самое непосредственное участие в развитии их отношений. Под эмоциональной утопией здесь понимается изображение группы людей, отношения внутри которой становятся реализацией идеала, эксплицитно описанного в романе. «Таким образом участники переписки составляют своего рода эмоциональное сообщество, полностью прозрачное для его членов, делящихся друг с другом тончайшими движениями души и стремящихся действовать в унисон» [Зорин 2016: 346–347][2]. Жанр эпистолярного романа подчеркивает утопический характер взаимоотношений героев: действие почти полностью ограничено кругом корреспондентов, в письмах четко распределены психологические роли, и, наконец, персонажи успешно и последовательно влияют друг на друга, что опять-таки можно видеть по их самоотчетам в переписке[3].

Рецепция первой части романа Руссо его русскими читателями, в частности как воплощение идеи эмоциональной утопии в практиках жизнестроительства, изучены очень подробно ([Розова 1969; Лотман 1992] и др.). Из новейших исследований необходимо отметить монографию [Зорин 2016], в которой на примере биографической истории рано умершего поэта Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803) и его близкого круга подробнейшим образом рассматривается влияние упомянутого романа Руссо на формирование эмоционального репертуара и поведенческих практик русского дворянства. А. Л. Зорин описывает многостороннюю переписку Тургенева и его конфидентов, основанную на принципах открытости и прозрачности, как попытку построения эмоциональной утопии по модели, описанной в «Юлии, или Новой Элоизе». Для нашей темы особенно важен тезис Зорина об отсутствии «между переживанием и его выражением необходимого “структурного един- ства”. Это несовпадение позволяет исследователю увидеть переживание через оптику множественных культурных форм как на входе (“эмоциональные матрицы”), так и на выходе (поведенческие акты). Их столкновения дают нам возможность косвенно представить себе динамику переживания, а порой приводят к появлению новых культурных форм и эмоциональных матриц» [Зорин 2016: 36]. В подробно рассматриваемой исследователем эксцентричной и трагической любовной истории А. И. Тургенева имело место постоянное обновление эмоционального репертуара: «составлявшие его матрицы взаимодействовали друг с другом, определяя прихотливую, а порой и загадочную логику его (Андрея Тургенева. — О. Р.) решений, оценок и настроений» [Там же: 38], — что, в частности, породило существенный разрыв между формами интенсивного существования как внутри эмоциональной утопии дружеской и любовной переписки, так и в реальном (материальном) жизненном измерении. Так, одной из главных интриг в эмоциональной истории главного героя монографии Зорина является ситуация параллельного участия Тургенева в интенсивной переписке с доверенными лицами (с которыми, однако, он не мог поделиться переживаниями, выходившими за рамки закрепленных в культурной традиции актуальных эмоциональных матриц) и ведения им личного дневника более откровенного свойства. «[Тургенев] вновь чувствовал необходимость собрать свою личность в единое целое и разобраться в противоречиях. Интимный дружеский кружок “Новой Элоизы” “кристаллизовывался”, по определению Жана Старобинского, вокруг любви главных героев этого романа. Андрею Ивановичу удалось сформировать подобное сообщество пылких сердец вокруг собственного романа с Екатериной Соковниной. Он находился в центре этого мира и один оставался холодным» [Там же: 366]. Романы Руссо и Гончарова значимы именно потому, что в них хорошо видно, как авторы проблематизируют связь между двумя формами жизнестроительства — «эмоциональной» и «поведенческой», — показывая неудачные попытки материализовать, осуществить в формах совместного проживания идеи эмоциональной утопии[4].

Жизнь большим кругом и открытым домом — мифологизированный элемент повседневной жизни русского дворянства, очень значимый для русской культуры (см., например: [Дмитриева, Купцова 2003]). Тем более значимым оказывается отказ от сюжетной возможности создать образ открытой семьи в романе Гончарова с его ориентацией на уровне сюжетосложения на «Новую Элоизу». Этот минус-прием становится тем более заметным, что начинается роман с изображения дома Обломова именно как открытого, куда может прийти кто угодно, — но в финале герои одиноки. Именно эта скрытая полемика Гончарова с Руссо и является предметом осмысления в настоящей статье. Влияние романа Руссо на Гончарова достаточно полно исследовано[5], однако попыток охарактеризовать несложившиеся тройственные взаимоотношения Ольги, Обломова и Штольца как русский вариант описанного у Руссо тройственного союза Юлии, Вольмара и Сен-Пре, насколько нам известно, не предпринималось.

2

Одной из ключевых читательских и исследовательских интриг, связанных с «Новой Элоизой», является вопрос о ее двухчастной структуре. Действительно, книга содержит в себе две отдельные, хотя и связанные друг с другом истории. Первая — рассказ о запретной любви: аристократка Юлия пламенно любит своего учителя Сен-Пре и тайно становится его любовницей; воссоединению героев мешают сословные предрассудки, но и сама Юлия сознательно отказывается от бегства с возлюбленным из родительского дома. Этой истории посвящена первая половина романа, и именно она стала прообразом универсального сентиментально-романтического любовного сюжета, закрепившегося в литературе и культуре Нового времени и усиленного значимым повтором, осуществленным Гёте в «Страданиях молодого Вертера». Сюжет этого романа варьирует первую половину «Новой Элоизы», однако у Гёте главный герой кончает с собой, что у Руссо было лишь намечено как одна из возможностей развития сюжета (подробнее см. cтатью [Faubert 2015], автор которой, Мишель Фобер, даже утверждает, что Руссо в «Новой Элоизе» дал начало романтической концепции самоубийства). Это позволило Гёте сконцентрировать сюжет вокруг образа главного героя. У Руссо главных героев, точнее — субъектов любовного дискурса, даже в первой части романа по меньшей мере двое[6].

Юлию выдают замуж за пятидесятилетнего друга отца, почтенного господина де Вольмара. Вторая половина «Новой Элоизы» посвящена семейной утопии, в основе которой лежит идея победы двух главных героев не столько над общественными и социальными предрассудками, сколько над собственными чувствами как проявлением душевной слабости героев, претендующих на возрождение в ином социальном и человеческом качестве: Юлия уважает святыню брака и увлечена собственным подвижничеством как новой жизненной ролью, а Сен-Пре, победив свою страсть, становится преданным другом семейства.

Семейная утопия[7] в ходе развития сюжета трансформируется в утопию социальную и даже, как отмечает Ирина Паперно, эмоциональную: «…учительлюбовник (Сен-Пре), муж (Вольмар), кузина (Клер, двойник Юлии) и даже отец (разрушивший союз Юлии и Сен-Пре) собираются вместе вокруг объединяющего их и гармонизирующего центра — Юлии. Гармония, царящая среди взрослых, распространяется и на детей, долг воспитания которых лежит на Сен-Пре» [Паперно 1996: 120]. Сюжет развивается таким образом, что неотъемлемой частью реализованной семейной утопии оказывается концепт «жизни втроем», воплощенный в частности иконографически, в одной из гравюр, созданных художником Гравелло под руководством автора в качестве иллюстраций к роману. Это гравюра седьмая, с подписью «Доверие прекрасных душ», сюжет которой описывается Руссо следующим образом:

Расположение фигур в этой гравюре очень простое и все же требует большой выразительности ‹…› Друг Юлии возвращается из долгого путешествия, и, хотя муж знает, что до его женитьбы Сен-Пре был счастливым любовником Юлии, он так доверяет благородству их обоих, что сам пригласил Сен-Пре в свой дом. Минута прибытия Сен-Пре и служит сюжетом гравюры. Поцеловав друга,Юлия берет его за руку и представляет своему мужу, который подходит к ним, желая, в свою очередь, обнять Сен-Пре ‹…› Юлия должна смотреть на мужа со скромной уверенностью, во взгляде ее — умиленная признательность за великое доказательство уважения, которое он дал ей, и сознание, что она того достойна (697–698)[8].

Важно отметить, что Гёте в своем романе полемически выступает против утопической веры Руссо в возможность победы героя над собственными чувствами и, в частности, подчеркивает на сюжетном уровне принципиальную невозможность реализации жизненного проекта жизни втроем, маркируя саму эту возможность как проявление мелкобуржуазного отношения к жизни. «Суть его [Вертера] проблем — в панической боязни попасть в плен буржуазных правил и ограничений» [Юханнисон 2011: 131]. Лотта и ее супруг выражают надежду, что Вертер сможет включиться в их семейную жизнь на правах близкого друга, но Вертер игнорирует эту возможность и навещает Лотту только в отсутствие мужа, более того — не пытаясь преодолеть чувственного влечения к ней, которое лишь усиливается осознанием недостижимости желаемого.

3

Ю. М. Лотман констатирует избирательный характер чтения романа Руссо его первыми русскими читателями, когда «снимался» тот пласт структуры романа, который оказывался читателю понятным и доступным. «В большинстве случаев это приводило к истолкованию “Новой Элоизы” как психологического романа, повествующего о страстной любви. Так воспринимала роман пушкинская Татьяна, для которой это была “опасная книга”» [Лотман 1992: 98][9]. В этой же работе приведен еще один яркий пример. Исследователь упоминает вышедшую в 1804 г. в Москве книгу «Роман моих ближних. Российское сочинение», героиня которого по имени Юлия (sic!), прежде чем изменить мужу, «была в спальне и занималась “Новою Элоизою”» [Там же: 97]. Очевидно, что на измену героиню сподвигла именно первая часть романа Руссо.

Говоря о Татьяне как читательнице «Новой Элоизы», Лотман имеет в виду вторую и третью главы романа. Думается, однако, что Татьяна восьмой главы, приносящая свою любовь к Онегину в жертву супружеской верности, заявляет о себе как о внимательной читательнице и второй половины романа Руссо. Она ориентируется не cтолько на влюбленную Юлию Д’Этанж первой половины романа, сколько на Юлию Вольмар — жену и мать, в прошлом у которой (как и у Татьяны) была страстная история любви. Владимир Набоков в своих комментариях к «Евгению Онегину», анализируя сконструированный Пушкиным список чтения Татьяны, замечает: «В связи с этим и другими читанными Татьяной романами следует отметить, что их героини — Юлия (несмотря на ее добрачный fausse-couche (выкидыш. — О. Р.)), Валери и Лотта (невзирая на вырванный у нее силой поцелуй) — остаются такими же верными своим мужьям, как княгиня N. (урожденная Татьяна Ларина) — своему, да и Кларисса отказывается выйти замуж за своего соблазнителя. Обратите также внимание на чувство едва ли не патологического уважения и своеобразную экзальтированную сыновнюю любовь, которую испытывают юные герои этих произведений к зрелым и необщительным супругам молодых героинь» [Набоков 1998: 298]. Развивая блестящее наблюдение Набокова, хочется подчеркнуть, что и сами героини в их замужнем состоянии изображены как более зрелые, мудрые и сильные, чем их бывшие возлюбленные, и элемент материнской нежности и заботы героини по отношению к герою можно обнаружить и тут.

Подчеркнуто двухчастная структура пушкинского романа (две разведенные во времени встречи главных героев, между которыми находятся путешествие Онегина и замужество Татьяны) оказывается прямым воспроизведением структуры романа Руссо — с кругосветным путешествием Сен-Пре и замужеством Юлии в самой середине романа, на границе между двумя его частями. В дальнейшем эту композиционную структуру воспроизводит в своем романеГончаров, еще более усилив композиционно-сюжетное сходство с романом Руссо построением всего его сюжета вокруг трех основных главных героев. И Пушкин, и Гончаров в двухчастной структуре своих романов независимо друг от друга «отвечают» Руссо, вступают с ним в диалог, но по-разному: Пушкин — отказываясь от описания «жизни втроем» (в описанном им мире, где столь велика роль светских условностей, это было бы невозможно) и одновременно исключая самоубийство в результате несчастной любви по типу вертеровского (можно представить себе самоубийство Онегина за пределами романа — но по совершенно иным причинам, чем у Вертера: Евгений мог бы наложить на себя руки от понимания, что сам виноват в случившемся[10]); у Гончарова Обломов не просто отказывается последовать за Штольцем и Ольгой, но и женится, тем самым Гончаров разрушает вообще всю эстетику «открытого дома» и превращает общество в пространство замкнутых семейных пар, по отношению к Руссо — постутопическое[11].

Пушкин намечает эту сюжетную возможность в самом конце романа, когда покинувшую место объяснения Татьяну сменяет ее муж, и все три героя оказываются иконографически (точнее, «кинематографически»: одна персонажная пара, Татьяна — Онегин, сменяется другой, Онегин — князь N) объединены одной сюжетной ситуацией и одним пространством. Пушкин оставляет финал романа открытым, при этом значимым представляется обращенный эксплицитно к Онегину и имплицитно — к самой себе призыв Татьяны не оказаться рабами «мелкого чувства» взаимной любви, заставляющий читателя вспомнить о героических сверхусилиях, направленных на победу над собственными (не до конца угасшими) чувствами, которые предпринимают герои Руссо в подобной ситуации. Татьяна говорит «Я вас люблю (к чему лукавить?)» — как и Юлия в прощальном предсмертном письме признается в любви Сен-Пре:

Может быть, слишком уж откровенно я говорю, но в такую минуту сердце ничего не может скрыть. Да и что мне бояться сказать то, что я чувствую? Это ведь не я с тобою говорю — я уже в объятиях смерти. Когда ты увидишь сии строки, черви будут глодать и лицо твоей возлюбленной, и сердце ее, где тебя уже не будет. Но разве без тебя душа моя может существовать?.. ‹…› Какое счастье, что я ценою жизни покупаю право любить тебя любовью вечной, в которой нет греха, и право сказать в последний раз: «Люблю тебя» (659).

В обоих случаях это сознательное противозаконное признание в своих чувствах усиливает эффект предпринятого аскетического воздержания от возможных чувственных отношений с героем. Юлия при этом — безжалостно по отношению к остающимся жить — уточняет, лишая их каких бы то ни было иллюзий, связанных с коллективным усилием по выстраиванию семейной и эмоциональной утопии:

Добродетель, разлучившая нас на земле, соединит нас в вечной жизни. В сем сладостном ожидании я и умру (659).

Татьяна же, напротив, является транслятором утопического посыла романа Руссо, пытаясь руссоистской логикой укротить вынужденного смирять свое честолюбие Онегина, который, безусловно, оскорблен необходимостью такой аскезы.

В книге 11-й своей «Исповеди» Руссо замечает по поводу своего романа:

Наименее замеченным ‹…› осталось то, что всегда будет делать эту книгу произведением единственным: простота сюжета и цельность интриги, которая сосредоточена в трех лицах и поддерживается на протяжении шести томов, без эпизодов, без романических приключений, без каких-либо злодейств в характере лиц или в действиях.

‹…› Нетрудно возбудить внимание, беспрестанно рисуя неслыханные события и новые лица, проходящие наподобие фигур в волшебном фонаре; гораздо труднее все время поддерживать это внимание на одних и тех же предметах и притом без чудесных приключений [Руссо 1961б: 475].

«Обломов» Гончарова как никакой другой русский роман подходит под такую характеристику. Его сюжет завязан на трех главных героях, отношения между которыми формально составляют любовный треугольник и которые так или иначе обсуждают перспективу реализации утопической модели «тройственного союза», напоминающей тот образ совместной жизни, который так провокативно-вызывающе был сконструирован Руссо в «Новой Элоизе».

4

При анализе проблематики второй части романа Руссо часто остается без должного внимания ряд сюжетных подробностей, связанных с возникновением и реализацией идеи привлечения Сен-Пре к «общей жизни» в Кларане и с отчаянно-героическими, нарочито-пафосными амбициями главных героев, направленными на победу над собственным прошлым и на обновление языка и риторики, которые позволяют героям описывать свой жизненный опыт и моделировать проживание собственной жизни. Эпистолярная форма романа Руссо как никакая другая актуализирует эту проблему обновления языка и его ключевых метафор[12]. Поль де Ман замечает, что вторая часть романа Руссо является по отношению к первой повтором: «Повторение отличается от своей ранней версии не структурой, но сменой темы: совершается переход от эротического словаря к этическому и религиозному, что приводит к странному наложению практического, прагматического разума, говорящего на языке высокой морали, на желание… ‹…› Добродетель рассматривается самым практическим образом, и все же о ней также говорится на языке религиозного трепета» [Ман 1999: 258]. Инициатором приглашения Сен-Пре в Кларан является господин де Вольмар, выступающий в роли целителя, уверенно и последовательно излечивающего своих «пациентов» от гнетущего их душевного недуга. Клара пишет в письме к Сен-Пре:

…Он хочет исцелить вас и говорит, что иначе ни Юлия, ни он, ни вы, ни я не можем быть вполне счастливы (355).

Сам Вольмар обращается к бывшему любовнику своей жены:

Хотя мы еще не знакомы, мне поручено писать вам. Самая разумная и самая любимая из всех женщин открыла свое сердце своему счастливому супругу. Он считает, что вы были достойны ее любви, и предлагает вам приют в своем доме. В нем царят невинность и мир; вы найдете в нем дружбу, гостеприимство, свои взгляды на перспективу их совместного проживания (354).

Обращаясь к Сен-Пре и Юлии, Вольмар восклицает:

Дети мои, я убеждаюсь, что планы мои совсем не напрасны, и нас троих может связать долгая прочная привязанность, которая сделает нас счастливыми и будет мне утешением на старости… (421).

Частью воспитательно-исцеляющей программы Вольмара является устроенная им провокация, когда Юлия и Сен-Пре остаются вдвоем — в отсутствие других домочадцев — в Кларане в течение недели и в какой-то момент совершают уединенную прогулку по местам прошлой любви. В письме к Кларе он пишет:

Я, думается, хорошо знаю силы и Юлии и Сен-Пре, а посему подвергаю их лишь тем испытаниям, какие им по плечу… (440).

В ответ на протесты Юлии, расстроенной предстоящим отъездом мужа, он недовольно восклицает:

Неужто я бесполезно защищал от вас самих вашу дружбу? Ужели для добродетели моей жены необходимы какие-то особые обстоятельства? Что до меня, то я более требователен, я хочу, чтобы верностью моей Юлии я обязан был лишь ее сердцу, а не обстоятельствам, и мне мало того, что она блюдет свою честь, — для меня оскорбительно, что она сомневается в себе (428).

Вольмар у Руссо занимает репрессивно-дидактическую позицию по отношению к молодым героям (отношения власти и подчинения вообще начинают преобладать во второй части романа), накладывая на них тяжелейшие морально-нравственные обязательства:

Ах, Юлия! Да разве я поверю, что после стольких мучений и горя, и слез, пролитых за двенадцать лет, и славы, сиявшей шесть лет, ты боишься недельного испытания? Короче говоря, будь искренней сама с собою; если опасность существует, спасайся и красней за свое сердце; если опасности нет, то страшиться опасности, для которой ты недосягаема, — значит, оскорблять свой рассудок, порочить свою добродетель. Разве ты не знаешь, что есть позорные соблазны, от коих благородная душа всегда будет далека, — соблазны, которые даже стыдно побеждать, и предосторожности против них не столько смиряют, сколько унижают человека (433).

Показательно репрессивный характер имеет демонстрация Вольмаром бывшим любовникам их писем (написанных ими друг другу в период их страсти и переданных в руки Вольмара бароном Д’Этанжем, отцом Юлии) со словами «…вот залог моего спокойствия» (428) — отъезд Вольмара предваряется именно этим жестом.

Молодые герои оказываются прилежными учениками старшего друга. Сен-Пре пишет милорду Эдуарду:

Вот, дорогой друг, подробный отчет о том дне моей жизни, когда я, бесспорно, пережил самые сильные волнения. Надеюсь, что то был перелом, после коего я окончательно приду в себя. Кстати, должен сказать вам, что сие приключение, более чем любые доводы, убедило меня в свободе воли нашей и в силе добродетели. Сколько людей готовы пасть, поддавшись даже слабому искушению! А Юлия!.. Глаза мои видели и сердце мое чувствовало, что в тот день она выдержала жесточайшую борьбу, какую может вести человеческая душа, и вышла из нее победительницей. Но я? Что удержало меня на далеком расстоянии от нее? О Эдуард, когда тебя соблазняла любовница и ты нашел в себе силы восторжествовать над своим собственным и над ее вожделением, разве не был ты воистину человеком? Не будь такого примера, меня, быть может, ждала бы гибель. Сто раз в тот страшный день я вспоминал о твоей добродетели, — ты возвратил на путь добродетели и меня (449).

Показательно, что этот эпизод и это письмо завершают четвертую книгу, открывая возможность выстраивания в двух последующих частях утопического романного дискурса.

Реализация нового проекта коллективной жизни оказывается возможна, по замыслу Вольмара, только при условии жесткой этической оценки героями своей прошлой жизни и решительного отказа от нее:

…лишь одно можно поставить вам в упрек: зачем так живы у вас воспоминания о былых ваших ошибках? Вместо того чтобы принимать оскорбительные предосторожности против самой себя, научитесь полагаться на свои силы, и тогда ваша уверенность в себе возрастет (426).

Юлия называет свое прошлое преступлением, «мерзкой тайной» (339), испытывает при мыслях о нем чувство отвращения и мерзости (297–307). Негодуя, она раскаивается в ошибках юности. Атеист Вольмар соблазняет своих молодых подопечных идеей добродетели, которая, как и влюбленность, является страстью, но положительной, а не отрицательной:

Только пламенные души умеют бороться и побеждать. Все великие усилия, все высокие действия доступны им, холодный разум никогда не сделал ничего достойного славы, и над страстями можно восторжествовать, лишь противопоставляя их одну другой. Когда возносит свою силу страсть к добродетели, она господствует одна и все держит в равновесии. Вот так человек и становится мудрецом, — ибо и мудрец не свободен от страстей, но умеет побеждать одни страсти другими, уподобляясь лоцману, который ведет корабль, пользуясь противными ветрами (424)[13].

В результате успешно пройденного испытания Сен-Пре становится воспитателем детей супругов де Вольмар, и тут уже Юлия принимает на себя властные амбиции, задумав его женить на овдовевшей и переехавшей в Кларан Кларе14. Эта попытка представляла собой сначала (на уровне возникновения намерения) претензию Юлии на победу над эгоистической составляющей ее отношения к Сен-Пре, а затем — последовательные усилия Клары (любящей Сен-Пре) и самого Сен-Пре над преодолением соблазна приобщения к обычному человеческому счастью, не требующего соответствия позе героического самопреодоления. Таким образом, вне пафоса героизма во второй части «Новой Элоизы» не реализуется ни один поступок персонажей. Показательна и история любви лорда Эдуарда, полюбившего куртизанку Лауру: она завершается не присоединением к обитателям Кларана новой пары счастливых, презревших сословно-моральные предрассудки возлюбленных, а спровоцированным Сен-Пре (с подачи Вольмара) уходом Клары в монастырь: требование самопожертвования и отказа от чувственных удовольствий в пользу идеи платонического союза родственных душ оказывается абсолютной нормой для всех собравшихся в Кларане вокруг Юлии15.

Разрушение сложившейся утопии начинается через импульс выхода (порыва) за пределы замкнутого благополучия, закрепленного, поддерживаемого в том числе и абсолютизацией эпистолярности в романе Руссо: искренность в отношении одного адресата оборачивается автоматическим предательством (объективацией) кого-то другого16. Обращаясь к Сен-Пре в завершающей части романа, Юлия признается:

Жить без борения человеку не свойственно, такая жизнь все равно что смерть. Тот, кто, не будучи богом, обладал бы всемогуществом, оказался бы несчастнейшим созданием, — он лишился бы удовольствия желать, а легче перенести всякое иное лишение. Вот и я со времени моего замужества и со дня возвращения вашего испытываю отчасти то же самое. Все вокруг должно меня радовать, а радоваться не могу. Тайная тоска закралась в душу, такая в ней пустота и сердце все щемит, — словом, то же, что вы говорили о себе. Привязанности моей ко всем дорогим мне существам недостаточно, чтобы она целиком захватила меня, — еще остается у меня бесполезная сила, и я не знаю, куда девать ее. Непонятное горе, — сознаюсь в этом, но я действительно страдаю, друг мой, я слишком счастлива, счастье наскучило мне (614–615)[17].

С этим монологом явно перекликается самоописание Ольги в романе Гончарова, пытающейся рассказать Штольцу о проявлениях своей тоски. Для контекста романа Гончарова также ключевым является мотив жизненной борьбы как важнейшей составляющей смысла жизни для его героев — Ольги и Штольца.

Чувство тоски на протяжении всей «Новой Элоизы» испытывает и СенПре. Израиль Верцман назвал этого героя «предтечей романтического скитальца» [Верцман 1971: 80]. В целом мотив охватившей обоих главных героев скуки, сопряженной с острым ощущением нерастраченных жизненных сил, целесообразно идентифицировать как предвосхищение романтической эмоциональной матрицы. «Я не стал бы безоговорочно утверждать, что скука появилась в определенном месте, в определенный промежуток истории, но могу констатировать: скука была более или менее подробно охарактеризована не ранее чем на переходе к романтизму. В эпоху романтизма скука, если можно так выразиться, демократизировалась и обрела широкую популярность» [Свендсен 2003].

Собственно, сама смерть Юлии, описанная в романе как смерть случайная, задумана автором глубоко закономерной. Так, спасением от настигшего героиню ощущения абсолютного счастья и сопряженной с ним скуки оказывается молитвенный во сторг — «состояние это сладостно ‹…› оно заменяет иссякающее чувство счастья, заполняет пустоту в душе и бросает новый свет на прожитую жизнь» (656). Если в начале второй части романа Юлия признавалась Кларе в чувстве одиночества, и именно возвращение мыслями в прошлое и, соответственно, романтизация (в исторической перспективе) образа Юлии не давали в полной мере состояться утопическому проекту Кларана, то в финале на смену преодоленной элегичности приходит скука совершенства и беспамятства, а утопия оборачивается своей антиутопической противоположностью[18].

В рассмотренных примерах из романа Руссо возникает важнейшая тема непреодолимого разрыва между правом человека на личную тайну и сознательной установкой героев (просветительской по своему происхождению) на организацию и обустройство совместной жизни на основе идеи воплощения эмоциональной утопии — дружеского сообщества полностью открытых друг другу душ19. Именно эту интуицию Руссо — по поводу неизбежности конфликта между этими началами — и будет всячески испытывать позднейшая литературная традиция.

5

В истории русской литературы первой попыткой «перечитать» вторую часть романа Руссо был роман Николая Эмина «Игра случая» (1789) — беспрецедентная для того времени попытка изобразить счастливый ménage à trois: «… влюбленный герой нанимается слугой в дом мужа возлюбленной. Заметив взаимную страсть своей жены и камердинера, старик муж подвергает их чувство испытаниям. В это время героиня заболевает оспой и теряет красоту. Увидев, что и это не охладило героя и что, следовательно, перед ним настоящее и глубокое чувство, муж приглашает соперника в свою семью, но не для того, чтобы он, как у Руссо, победил свою страсть, стал другом дома, а чтобы, в духе морали Гельвеция-Чернышевского, уступить ему жену» [Лотман 1992: 99].

Ирина Паперно подробно рассматривает, как именно Чернышевский — под влиянием Руссо (в существенно большей степени, чем под впечатлением от эмансипационных идей Жорж Санд) — переформулировал и радикализировал традиционную для литературы романтизма проблему супружеской измены, разрабатывая следующую сюжетную ситуацию: «женщина одновременно любит обоих, и для счастья ей нужны оба» [Паперно 1996: 119]. По мнению исследовательницы, «для Руссо тройственные отношения — это иллюстрация его идеи о плюралистичности любви: разные компоненты этого чувства могут быть (одновременно) направлены на разные объекты (Руссо проводит эту идею гораздо дальше традиционной дихотомии плотского вожделения и чистой любви). Поэтому тройственный любовный союз — это совершенно естественные отношения» [Там же: 119]. Паперно приводит пример описания тройственных отношений Руссо, мадам де Варанс и Клода Ане в «Исповеди» и в то же время ссылается на вторую часть «Новой Элоизы», не оговаривая, однако, существенное различие двух этих примеров: если в «Исповеди» описан пример тройственного союза, в основе которого лежат телесно-чувственные отношения между его участниками («свободная любовь»), то «общая жизнь» в имении Вольмаров предполагает тотальный отказ от этой сферы взаимоотношений между мужчиной и женщиной вне пределов узаконенных браком отношений. Думается, речь вообще может идти о двух парадигмах осмысления сюжетной ситуации «жизни втроем» в литературе — ситуации, включающей телесно-чувственный аспект взаимоотношений героев и, напротив, преодолевающей его. Тогда главными произведениями русской литературы, в которых осуществляется попытка «перечитать» «Новую Элоизу», следует считать «Евгения Онегина» (см. об этом выше) и «Обломова»[20].

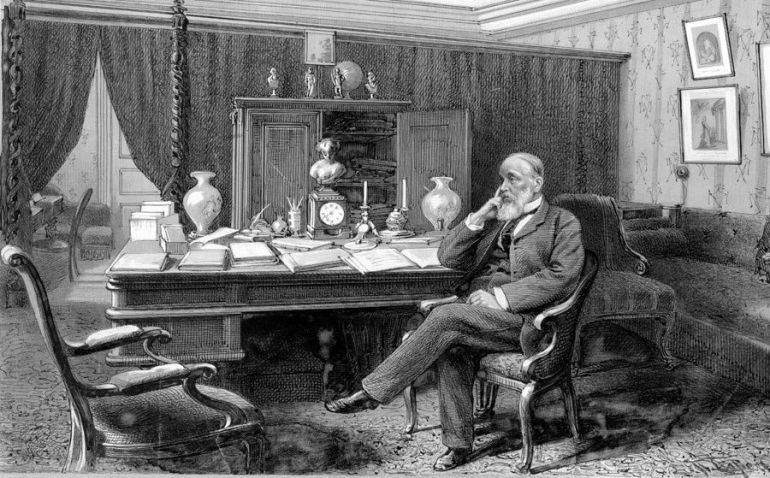

Роман Гончарова «Обломов» композиционно построен сходным с «Новой Элоизой» образом, хоть и не столь гармонично: в центре первой собственно сюжетной части романа оказывается история любовных взаимоотношений Ольги и Обломова, которая затем сменяется рассказом о зарождении на новых основаниях семейного союза Ольги и Штольца, оттененного историей брака Обломова. При этом главным субъектом любовных переживаний и композиционным центром в обеих сюжетных частях романа оказывается Ольга — как и Юлия в романе Руссо.

Юлия, являясь абсолютным центром системы персонажей в «Новой Элоизе», во многом руководит чувствами и действиями Сен-Пре, обозначает те нравственные ориентиры, на которые он должен равняться, и обладает даром всепрощения, в отличие от обидчивого Сен-Пре. Не случайно в финале романа именно Юлия принимает на себя миссию избавления Вольмара от его атеистических взглядов. Ольга, в свою очередь, строит отношения с Обломовым, приняв на себя роль врачевателя и спасительницы:

Она мечтала, как «прикажет ему прочесть книги», которые оставил Штольц, потом читать каждый день газеты и рассказывать ей новости, писать в деревню письма, дописывать план устройства имения, приготовиться ехать за границу, — словом, он не задремлет у нее; она укажет ему цель, заставит полюбить опять все, что он разлюбил, и Штольц не узнает его, воротясь. И все это чудо сделает она, такая робкая, молчаливая, которой до сих пор никто не слушался, которая еще не начала жить! Она — виновница такого превращения!.. (205).

В дальнейшем в романе возникнет и мотив взыскующей требовательности Ольги по отношению к супругу: Штольц знает, что Ольга не простит ему малейшего отклонения от соответствия тому идеалу, который она создала в своем уме и воображении.

В преддверии решающего объяснения со Штольцем Ольга предается са моуглубленной рефлексии, касающейся ее прошлого, а именно природы ее любви к Обломову. В этом отношении Ольга, пожалуй, самая рефлексирующая, склонная к самоанализу и самобичеванию героиня русской литературы; подобных развернутых аналитических внутренних женских монологов нет ни у Тургенева, ни у Достоевского, ни у Толстого. Мы склонны видеть здесь влияние романа Руссо, эпистолярная форма которого и центральный характер образа героини сформировали столь развитую дискурсивную составляющую ее образа.

Гончаров не использует эпистолярную форму как композиционный прием, однако в романе сохраняется «память жанра»: «процитировано» письмо, написанное Обломовым Ольге. Его появление мотивировано сюжетно: Обломов проговаривает в письме то, о чем ему трудно говорить в присутствии Ольги — ср. функции писем в эпистолярных романах, в которых письма, напротив, дублируют (посредством пересказа и рефлексии) уже сказанное и осуществленное в жизни. Но самая главная его функция, на наш взгляд, состоит в прямой отсылке к традиции эпистолярного романа — как ни странно, отсылке гораздо менее иронической, чем в написанном раньше «Онегине» (на которого Гончаров явно оглядывается: Обломов убеждает Ольгу, что ее чувство лишь случайно оказалось направлено на него, как и Онегин — Татьяну). Письмо Татьяны слегка пародийно (включая «уверения» рассказчика в том, что оно переведено с французского), однако сложность психологического анализа в письме Обломова, кажется, исключает мысль о пародии[21].

По-видимому, еще один след этой «памяти жанра» — присущая Ольге склонность к «проговариванию» (вслух в разговоре с Обломовым или Штольцем или про себя) той или иной жизненной ситуации. В романе это «проговаривание» дается в форме несобственно-прямой речи, едва заметно окрашенной авторской иронией (см. особенно последнюю фразу приведенной далее цитаты):

Если она любит Штольца, что же такое была та любовь? — кокетство, ветреность или хуже? Ее бросало в жар и краску стыда при этой мысли. Такого обвинения она не взведет на себя. Если же то была первая, чистая любовь, что такое ее отношения к Штольцу? — Опять игра, обман, тонкий расчет, чтоб увлечь его к замужеству и покрыть этим ветреность своего поведения?.. Ее бросало в холод, и она бледнела от одной мысли. А не игра, не обман, не расчет — так… опять любовь? От этого предположения она терялась: вторая любовь — через семь, восемь месяцев после первой! Кто ж ей поверит? Как она заикнется о ней, не вызвав изумления, может быть… презрения! Она и подумать не смеет, не имеет права! Она порылась в своей опытности: там о второй любви никакого сведения не отыскалось… (407).

Подобного рода внутренние монологи легко представить изложенными в эпистолярной форме — скажем, в виде письма Ольги, адресованного своей близкой подруге (ср. функции обмена письмами между Юлией и Кларой), а в целом сюжет «Обломова» — как представленный в жанре романа в письмах. В романе Гончарова практически отсутствуют эпизоды, в которых бы встречались все трое главных персонажей (за исключением начального этапа общения Обломова и Ольги, посредником знакомства которых является Штольц), — автор, опять-таки как будто в память о жанре эпистолярного романа, прописывает большую часть романных сцен как диалоги-поединки[22].

Ключевое сходство Юлии и Ольги выражается в том, как эти героини осмысляют свое прошлое. Несмотря на отсутствие в любовной истории Обломова и Ольги эпизода соблазнения, нравственного падения героини, ее рефлексия относительно прошлой любви связана с невозможностью избавиться от чувства греха, ощущения нечистоты и нравственного несовершенства. Особенно усиливаются эти чувства в момент, когда Ольга смотрит на себя словно бы осуждающими глазами Штольца:

Ей было стыдно, больно. Страннее всего то, что она перестала уважать свое прошедшее, даже стала его стыдиться с тех пор, как стала неразлучна с Штольцем, как он овладел ее жизнью ‹…› Она с ужасом представляла себе, что выразится у него на лице, как он взглянет на нее, что скажет, что будет думать потом? Она вдруг покажется ему такой ничтожной, слабой, мелкой. Нет, нет, ни за что! (409).

Ей хотелось, чтобы Штольц узнал все не из ее уст, а каким-нибудь чудом ‹…› «Боже мой! Как я должна быть виновата, если мне так стыдно, больно! — мучилась она внутренно» (415).

Столь же значимым в романе Руссо является страх Юлии перед тем, что Вольмар узнает об ошибках ее молодости. Мужские персонажи принимают на себя, таким образом, функцию надзирателя, судьи и палача в одном лице.

Показателен параллелизм реакции Вольмара и Штольца на события прошлой жизни соответственно Юлии и Ольги — оба они с легкостью и даже радостью снимают налет проблематичности с того, что героиням кажется непреодолимой преградой для зарождения новых, искренних личных отношений:

— Боже мой, если б я знал, что дело идет об Обломове, мучился ли бы я так! — сказал он, глядя на нее так ласково, с такою доверчивостью, как будто у ней не было этого ужасного прошедшего. На сердце у ней так повеселело, стало празднично. Ей было легко. Ей стало ясно, что она стыдилась его одного, а он не казнит ее, не бежит!.. (418).

Как и в романе Руссо, где связка любовных писем Юлии и Сен-Пре в ру ках Вольмара, предъявленная героям, предстает залогом счастливого течения событий во второй части романа, так и в романе Гончарова письмо Обломова, адресованное Ольге, снова становится частью сюжета во время решающего разговора Ольги и Штольца. Появление письма предваряется еще одним радикальным сюжетным ходом и очередным сюжетным параллелизмом по отношению к роману Руссо: Ольга подробно рассказывает Штольцу историю своей любви к Обломову, тем самым лишая эту часть своей прошлой жизни статуса личного, приватного, интимного события:

Началась исповедь Ольги, длинная, подробная. Она отчетливо, слово за словом, перекладывала из своего ума в чужой все, что ее так долго грызло, чего она краснела. Чем прежде умилялась, была счастлива, а потом вдруг упала в омут горя и сомнений ‹…› Она кончила и ждала приговора ‹…› — Все? — спросил он тихо. — Все! — сказала она. — А письмо его? Она вынула из портфеля письмо и подала ему (418).

Мотив чтения вслух личного (как правило — любовного) письма третьим лицом и спровоцированной этим жестом неловкости (а нередко и публичного скандала) является частым и влиятельным сюжетным мотивом романа в письмах. В романах Руссо и Гончарова значимым оказывается отсутствие в данном случае мотива неловкости — участники той любовной истории, которая отражена в предъявляемых третьему лицу письмах, не высказывают в связи с этим протеста и возмущения и добровольно соглашаются на такой акт насилия над собственным прошлым:

…говорила она, чтоб смотреть дело со всех сторон, чтоб не осталось ни малейшего пятна, никакой загадки (420).

В романе Руссо признание Юлии существует в статусе «отложенного», в связи с этим возникает эпический эффект ретардации. Героиня хочет рассказать Вольмару о своем прошлом, но хочет сначала получить разрешение СенПре. В письме Сен-Пре она пишет:

Заканчивая, я прошу вас о милости. Мучительное бремя отягчает мое сердце. Господин Вольмар не знает о моем прошлом, а ведь безграничная откровенность — непременное условие верности, в коей я поклялась ему. Много раз я была готова признаться ему во всем, но меня удерживает мысль о вас. Хотя г-н Вольмар благоразумен и сдержан, но, назвав ваше имя, я все же поставлю вас в неловкое положение, — я не хочу говорить о вас без вашего согласия. Быть может, моя просьба будет вам неприятна, и я самонадеянно полагаюсь на вас, да и на себя, уповая на ваше согласие? Но поймите, умоляю вас, что моя скрытность непростительна, с каждым днем она меня все более мучит, и, покуда я не получу от вас ответа, у меня не будет ни минуты покоя (307).

Сен-Пре оскорблен подобной просьбой своей бывшей возлюбленной и не дает требуемого согласия. Юлия в течение нескольких лет хранит молчание из страха перед разрушением той атмосферы покоя и счастья, которая царит в семье.

Вспомни, как мало во мне скрытности, а меж тем ‹…› я непрестанно должна принуждать себя к сдержанности, ибо не смею открыться человеку, самому дорогому для меня на свете. Моя мерзкая тайна все больше печалит меня, но с каждым днем я все больше убеждаюсь, что должна молчать. Честность требует признаться, а благоразумие вынуждает хранить молчание (письмо к Кларе, 339).

В результате Юлия рассказывает Вольмару о своем прошлом только на шестом году их брака, после приезда Сен-Пре в Кларан.

Ты знаешь, с какой снисходительностью г-н де Вольмар встретил запоздалое признание, к коему принудило меня неожиданное возвращение Сен-Пре. Ты видела, как ласково сумел он осушить мои слезы и рассеять мой страх позора. То ли действительно ему все уже было известно ‹…›, то он был тронут моим признанием, понимая, что этот шаг продиктован раскаянием; как бы то ни было, он продолжал относиться ко мне так же, как прежде, и, казалось, его заботы, его доверие и уважение ко мне даже возросли, — он словно хотел вознаградить меня за то, что я преодолела мучительный стыд, которого стоили мне мои признания (письмо к Кларе, 366).

У Гончарова Штольц сначала читает письмо Обломова про себя (в присутствии Ольги), а затем зачитывает его вслух и комментирует, постепенно освобождаясь от груза собственных сомнений и освобождая Ольгу от гнета воспоминаний о прошлом:

— Ах, какое счастье выздоравливать, — медленно произнесла она, как будто расцветая, и обратила к нему взгляд такой глубокой признательности, такой горячей, небывалой дружбы, что в этом взгляде почудилась ему искра, которую он напрасно ловил почти год. По нем пробежала радостная дрожь. — Нет, выздоравливаю я! (420).

У Руссо момент признания Юлии лишь упомянут, но не описан, более того, аспект этической неоднозначности здесь подчеркивается и бурной реакцией несогласия со стороны Сен-Пре, и сомнениями, которые мучают Юлию[23]. Радикальность этой сюжетной ситуации у Гончарова подчеркивается изображением взаимного и почти бесстыдного удовольствия, которое испытывают Ольга и Штольц, решительно риторически расправляясь с Ольгиной историей прошлой любви. На уровне же повествования она представлена как напряженная драматическая сцена, разворачивающаяся в режиме настоящего времени. Как и Вольмар Юлию, Штольц выбирает Ольгу в супруги подчер кнуто осознанно и ответственно, осмысляя женитьбу на ней — и именно на ней — как последнее, итоговое счастье своей жизни.

— Нашел свое, — думал он ‹…› — Дождался! Столько лет жажды чувства, терпения, экономии сил души! Как долго я ждал — все награждено: вот оно, последнее счастье человека! (422).

Сюжетный мотив существенной возрастной разницы между Вольмаром и Юлией (Вольмар — друг и ровесник отца Юлии), заданный в романе Руссо, не воспроизводится у Гончарова буквально (Штольц и Обломов — ровесники и друзья, и оба лишь немного старше Ольги), но зрелое отношение Штольца к жизни всячески подчеркивается. Не случайно и Ольга, и Обломов ищут в Штольце опору и защиту, что проявляется в том числе и на уровне жеста: к примеру, Ольга во время решающего объяснения кладет голову ему на грудь, «как матери» (422). Думается, этот момент иерархической дистанции и авторитетности, превращающей персонажей Вольмара и Штольца в фигуры власти, у гончаровского героя подчеркивается его происхождением: отец Штольца — немец, и это резко отчуждает его от Ольги и Обломова, чьи образы были задуманы Гончаровым и восприняты современниками как истинно национальные. Отчуждающую функцию в случае Вольмара несет, помимо возраста, еще и его загадочное прошлое и как следствие полученного жизненного опыта — его атеизм, так мучающий Юлию.

Эффект хрупкости завоеванного счастья усиливается страхом Штольца перед физической, телесной уязвимостью Ольги:

Его тревожило более всего здоровье Ольги: она долго оправлялась после родов, и хотя оправилась, но он не переставал этим тревожиться… (455).

Дай бог, чтоб эта грусть твоя была то, что я думаю, а не признак какой-нибудь болезни… то хуже. Вот горе, перед которым я упаду без защиты, без силы… (462).

Если обратить внимание на родство образов Юлии и Ольги (вспомним о сходстве их монологов о невыносимости эгоистического счастья), то восприятие этой хрупкости еще и усиливается — благодаря неявной отсылке к мотиву преждевременной смерти героини, оставляющей после себя счастливого мужа и маленьких детей. В романе Гончарова этот мотив дан как нереализованная сюжетная возможность, заявленная в открытом финале.

6

Мотив победы над прошлым влечет за собой у Гончарова (как и в романе Руссо) появление мотива «жизни втроем» как возможной жизненной перспективы для главных героев. В эпизоде предпоследнего разговора между Обломовым и Штольцем возникает почти пародийная перекличка с предшествующим ему эпизодом решающего объяснения Ольги и Штольца. В обоих эпизодах подчеркивается уникальность тройственного союза главных героев, который сложился благодаря жизненным обстоятельствам, невозможность осуществления в нем каких-либо замен. Так, Штольц восклицает: «Боже мой, если б я знал, что дело идет об Обломове, мучился ли бы я так!» (418), а в дальнейшем уточняет:

Я бы и не шутил, если б дело шло не об Илье, а о другом ‹…› там ошибка могла бы кончиться… бедой: но я знаю Обломова… ‹…› То есть если б на его месте был другой человек ‹…› нет сомнения, ваши отношения разыгрались бы в любовь, упрочились, и тогда… Но это другой роман и другой герой, до которого нам дела нет (420).

Во втором эпизоде Обломов, узнав о том, что именно Штольц женился на Ольге, в свою очередь замыкает историю их тройственных взаимоотношений, исключая возможность участия в них другого:

— Что, если б другой… — с ужасом прибавил он, — а теперь, — весело заключил он — я не краснею своей роли, не каюсь; с души тяжесть спала; там ясно, и я счастлив. Боже! Благодарю тебя! (433).

Интересна ответная реакция Штольца, а именно невольное проявление глубоко запрятанного страха потери Ольгиной любви («— Все скажу Ольге, все! — говорил Штольц. — Недаром она забыть не может тебя…» (433)) и переоценка личности друга и его роли в любовной истории с Ольгой («Нет, ты стоил ее: у тебя сердце как колодезь глубоко!» (433))[24].

Во время последних встреч с Обломовым Штольц решительно настаивает на необходимости для друга присоединиться к их с Ольгой жизни в деревне, наполняя свою речь элементами суггестии и почти внушения:

Ольга зовет тебя в деревню к себе гостить; любовь твоя простыла, неопасно: ревновать не станешь. Поедем (434).

…я приехал за тобой, с тем чтоб увезти туда, к нам, в деревню ‹…› Ты должен жить с нами, вблизи нас: мы с Ольгой так решили, так и будет ‹…› Едем же!.. Я готов силой увезти тебя! Надо жить иначе, ты понимаешь как… (481).

Вон из этой ямы, из болота, на свет, на простор, где есть здоровая, нормальная жизнь! (482).

Штольц рисует перед Обломовым картины их совместной жизни, показательно напоминающие утопию Кларана:

Полно, милый Илья! Нехотя станешь жить, как живут около тебя. Будешь считать, хозяйничать, читать, слушать музыку… (434).

Однако, в отличие от аналогичной сюжетной ситуации в романе Руссо, здесь приглашающая сторона руководствуется во многом задачей спасения Обломова, необходимости вырвать его из той жизненной ситуации, в которой он оказался. Не случайно Ольга напоминает Штольцу о своей прежней роли спасительницы в отношении Обломова:

Он будет не в грязи, а близ равных себе, с нами. Я только появилась тогда — и он в одну минуту очнулся и застыдился… (467).

Вспоминая Обломова, она испытывает чувство жалости:

В ее воспоминании воскресло кроткое, задумчивое лицо Обломова, его нежный взгляд, покорность, потом его жалкая, стыдливая улыбка, которою он при разлуке ответил на ее упрек… и ей стало так больно, так жаль его… (468).

Несмотря на охвативший Обломова энтузиазм, связанный с известием о замужестве своей бывшей возлюбленной, освобождение от чувства вины и даже принятие на себя определенной миссии:

— Милый Андрей! — произнес Обломов, обнимая его. — Милая Ольга… Сергеевна! — прибавил потом, сдержав восторг. — Вас благословил сам Бог! Боже мой! Как я счастлив! Скажи же ей… ‹…› Нет, скажи, напомни, что я встретился ей затем, чтоб вывести ее на путь, и что я благословляю эту встречу, благословляю ее и на новом пути! (433), —

герой Гончарова решительно отказывается принять приглашение Штольцев — и объясняет свою позицию тем, что не может забыть прошлое, которое причиняет боль:

— Нет, Андрей, нет, не поминай, не шевели, ради Бога! — серьезно перебил его Обломов. — Мне больно от этого, а не отрадно. Воспоминания — или величайшая поэзия, когда они — воспоминания о живом счастье, или — жгучая боль, когда они касаются засохших ран… Поговорим о другом (434), —

и в целом — уже произошедшим разрывом с тем миром, к которому принадлежат Штольц и Ольга:

— Что ты хочешь делать со мной? С тем миром, куда ты влечешь меня, я распался навсегда; ты не спаяешь, не составишь две разорванные половины. Я прирос к этой яме больным местом: попробуй оторвать — будет смерть ‹…› Ах, Андрей, все я чувствую, все понимаю: мне давно совестно жить на свете! Но не могу идти с тобой твоей дорогой, если б даже захотел… (482).

Отказ Обломова присоединиться к Штольцу и Ольге, усиливший мотив одиночества всех главных героев романа, парадоксальным образом делает особенно уязвимым семейное счастье последних. Действительно, отличительная черта семейной утопии Штольцев — ее «малонаселенность». Крупным планом изображены (а не просто упомянуты) только сами Андрей и Ольга, и лишь мельком и безымянными упомянуты дети. В альтернативной семейной утопии — жизни Обломова на Выборгской стороне — напротив, можно увидеть подробно изображенными не только Илью Ильича и Агафью Матвеевну, но и Захара, Анисью, Акулину, детей Пшеницыной — Ваню и Машеньку, потом — маленького Андрюшу. Многие современные Гончарову критики обвиняли автора в схематичности и нежизненности фигуры Штольца. Однако дело здесь, безусловно, в сознательном замысле автора, замыкающего Штольца и Ольгу исключительно друг на друге и тем самым — особенно в отсутствие мотива религиозной веры (ср. с Руссо) и в качестве ее замещения — усиливающего мотивы героического подвижничества и самопожертвования.

Сама возможность укоренения Обломова в иной реальности, чем совместная жизнь его близких друзей, показательна на фоне неспособности Сен-Пре стать частью какого-либо иного социального пространства, чем утопический мир Кларана. Это «странничество» особенно подчеркнуто историей пространственных перемещений Сен-Пре, рассказом о его жизни в Париже и о его кругосветном путешествии, в котором он испытывает постоянную тоску по Юлии. Поэтому история брака Обломова может быть интерпретирована как преодоление сюжетного канона, основанного на идее незаменимости единственного опыта любви (ср. также испуг Ольги по поводу мысли о второй любви — описание этого страха окрашено явственной авторской иронией). Этот тип сюжета намечается у Руссо и становится исключительно важным в последующих произведениях европейского романтизма. Гончаров подхватывает мотивы эмоциональной утопии в ее сентиментально-идиллическом варианте, но последовательно демонстрирует, что реализация такой утопии (в частности, в форме «жизни втроем») принципиально невозможна. Изображая же сентиментально-идиллическую утопию как сбывшуюся — в описании сна Обломова, — Гончаров описывает ее и как обреченную, происходящую в постоянном присутствии страшного «оврага»; описания Обломовым своего будущего в письме к Ольге («когда я буду лежать на дне этой пропасти…») вызывают прямые ассоциации с тем самым падением в овраг, которого так боялась мать маленького Илюши.

Диалог, в который вступает Гончаров с романом Руссо, демонстрирует нам эпохальную смену эмоциональных матриц. Новая матрица, которая представлена в романе Гончарова, будет определять новые жизнестроительные сюжеты, для которых окажутся более влиятельными модели сингулярного любовного и семейного союза. «Жизнь втроем» на этом новом этапе будет либо связываться с революционным переустройством всей социальной действительности, как у Чернышевского и во многом у авторов «серебряного века» [Матич 2008], либо представать как дистопия, или, иначе говоря, как реальная, но пугающая перспектива, в которой нет места добровольной аскезе. Здесь можно вспомнить финал романа Ф. М. Достоевского «Идиот» (1869) с его инфернальной реализацией мотива «жизни втроем» или эпилог «Войны и мира» Л. Н. Толстого (1869), где в качестве приживалов в большой семье Ростовых–Безуховых оказываются и бывшая возлюбленная Николая Соня, и Денисов, когда-то влюбленный в Наташу.

Литература

Бочаров 1999 — Бочаров С. Г. О возможном сюжете: «Евгений Онегин» // Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 17–46.

Верцман 1971 — Верцман И. Е. Жан-Жак Руссо и романтизм // Проблемы романтизма: Сб. ст. Вып. 2 / Сост. А. М. Гуревич. М.: Искусство, 1971. С. 64–99.

Гончаров 1998 — Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 4: Обломов: Роман в четырех частях. СПб.: Наука, 1998.

Гродецкая 2013 — Гродецкая А. Г. Реминисценции «Новой Элоизы» в финальных главах «Обломова» и «Что делать?» (еще раз о «тоске» Ольги Ильинской в «крымской» главе романа Гончарова) // Филологические записки: Вестник литературоведения и языкознания. Вып. 31. Воронеж: Изд.-полиграф. центр «Научная книга»; Воронеж. гос. ун-т, 2013. С. 39–49.

Дарнтон 2002 — Дарнтон Р. Читатели Руссо откликаются // Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры / Пер. с англ. М.: Нов. лит. обозрение, 2002. С. 250–299.

Дмитриева, Купцова 2003 — Дмитриева Е. Е., Купцова О. Н. Жизнь усадебного мифа: утраченный и обретенный рай. М.: О.Г.И, 2003.

Забабурова 1999 — Забабурова Н. В. Французский философский роман XVIII века: самосознание жанра // XVIII век: литература в контексте культуры / Под ред. Н. Т. Пахсарьян. М.: УРАО, 1999. С. 94–104.

Зорин 2016 — Зорин А. Л. Появление героя: Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX века. М.: Нов. лит. обозрение, 2016.

Литовская, Созина 2004 — Литовская М., Созина Е. От «семейного ковчега» к «красному треугольнику»: адюльтер в русской литературе // Семейные узы: Модели для сборки: Сб. ст. Кн. 1 / Сост. и ред. С. Ушакин. М.: Нов. лит. обозрение, 2004. С. 248–291.

Лотман 1992 — Лотман Ю. М. Руссо и русская культура XVIII — начала XIX века // Лотман Ю. М. Избр. ст.: В 3 т. Т. 2: Статьи по истории русской литературы XVIII — первой половины XIX века. Таллинн: Александра, 1992. C. 40–99.

Лукьянец 1999 — Лукьянец И. В. Французский роман второй половины XVIII века: автор, герой, сюжет. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т культуры, 1999.

Ман 1999 — Ман П. де. Аллегории чтения: Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста / Пер. с англ., примеч., послесл. С. А. Никитина. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999.

Матич 2008 — Матич О. Эротическая утопия: новое религиозное сознание и fin de siècle в России / Авториз. пер. с англ. Е. Островской. М.: Нов. лит. обозрение, 2008.

Набоков 1998 — Набоков В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» / Пер. с англ. СПб.: Искусство–СПБ; Набоковский фонд, 1998.

Невская 2004 — Невская В. А. Юлия Вольмар // Онегинская энциклопедия / Под общ. ред. Н. И. Михайловой: В 2 т. Т. 2. М.: Русский путь, 2004. С. 762–763.

Недзвецкий 2000 — Недзвецкий В. А. Эпистолярный жанр в творчестве и в жизни Гончарова // И. А. Гончаров. Новые материалы и исследования. М.: ИМЛИ РАН; Наследие. С. 327–335 (Лит. наследство; Т. 102). Отрадин 1994 — Отрадин М. В. Проза И. А. Гончарова в литературном контексте. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1994.

Паперно 1996 — Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. М.: Нов. лит. обозрение, 1996.

Розова 1969 — Розова З. Г. «Новая Элоиза» Руссо и «Бедная Лиза» Карамзина // XVIII век: Сб. 8: Державин и Карамзин в литературном движении XVIII — начала XIX века. Л.: Наука, Ленингр. отд-е, 1969. С. 259–268.

Руссо 1961а — Руссо Ж.-Ж. Избр. соч.: В 3 т. Т. 2: Юлия, или Новая Элоиза. М.: Гос. издво худ. лит., 1961.

Руссо 1961b — Руссо Ж.-Ж. Избр. соч.: В 3 т. Т. 3: Исповедь. Прогулки одинокого мечтателя. М.: Гос. изд-во худ. лит., 1961.

Свендсен 2003 — Свендсен Л. Философия скуки / Пер. с норв. К. Мурадян. М.: ПрогрессТрадиция, 2003.

Чернышевский 1975 — Чернышевский Н. Г. Что делать? Из рассказов о новых людях / Под ред. Т. И. Орнатской и С. А. Рейсера. Л.: Наука, 1975 (Лит. памятники).

Юханнисон 2011 — Юханнисон К. История меланхолии. О страхе, скуке и чувствительности в прежние времена и теперь / Пер. со швед. М.: Нов. лит. обозрение, 2011.

Bérenguier 1997 — Bérenguier N. Le “dangereux depot”: virginité et contrat dans Julie ou la nouvelle Héloïse // Eighteenth-Century Fiction. Vol. 9. No. 4. 1997. P. 447–463.

Faubert 2015 — Faubert M. Romantic suicide, contagion, and Rousseau’s Julie // Romanticism, Rousseau, Switzerland: New prospects / Ed. by A. Esterhammer, D. Piccitto, P. Η. Vincent. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2015. P. 38–53.

Funke 1983 — Funke M. R. From saint to psychotic: The crisis of human identity in the late 18th century: A comparative study of Clarissa, La Nouvelle Héloise, Die Leiden des jungen Werthers. New York: P. Lang, 1983.

Jones 1978 — Jones J. F. La Nouvelle Héloïse: Rousseau and utopia. Genève; Paris: Librairie Droz, 1978.

MacArthur 1990 — MacArthur E. J. Extravagant narratives. Closure and dynamics in the epistolary form. Princeton: Princeton Univ. Press, 1990.

Mullan 1988 — Mullan J. Sentiment and sociability. The language of feeling in the Eighteenth Century. Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford Univ. Pre

[1] См., например: «Ольга зовет тебя в деревню к себе гостить; любовь твоя простыла, неопасно: ревновать не станешь. Поедем» (434); «…я приехал за тобой, с тем чтоб увезти туда, к нам, в деревню… ‹…› Ты должен жить с нами, вблизи нас: мы с Ольгой так решили, так и будет… ‹…› Едем же!.. Я готов силой увезти тебя!» (481). Здесь и далее все ссылки на роман И. А. Гончарова «Обломов» приводятся по изданию [Гончаров 1998]. Страницы по этому изданию указываются в скобках после цитаты.

[2] О более поздних этапах развития эмоциональной утопии в русской культуре см.: [Матич 2008].

[3] Всесторонний анализ, показывающий, как образ поместья Кларан из «Новой Элоизы» связан с утопической традицией, можно найти в [Jones 1978: 43–70]. О сознательной «сконструированности» романа Руссо см. цитату из его «Исповеди», приводимую далее.

[4] Жан Старобинский в своей классической монографии о романе Руссо, к которой неоднократно апеллирует и Зорин, описывает его устройство через оппозицию прозрачности и препятствия, подчеркивая как раз структурообразующее значение подобных разрывов [Starobinski 1971].

[5] См., в частности: [Отрадин 1994: 127–133; Гродецкая 2013].

[6] Подробней о связи романов Руссо и Гёте см.: [Funke 1983].

[7] Большинство исследователей отмечает в описании Кларана влияние идиллической традиции (см. подробнее: [Лукьянец 1999: 64–73], также см.: [Забабурова 1999]). Нам, однако, вслед за Ириной Паперно [Паперно 1996] важно подчеркнуть утопический (сконструированный, искусственный, моралистически-умозрительный) характер атмосферы всеобщего счастья, царящей в имении Вольмаров.

[8] Здесь и далее все цитаты из «Юлии, или Новой Элоизы» Руссо приводятся по изданию [Руссо 1961а] с указанием в скобках страницы.

[9] Об увлечении других пушкинских героев, точнее героинь, романом Руссо см.: [Невская 2004].

[10] Любопытно, что режиссер Марта Файнс в британской экранизации «Онегина» (1999) домысливает пушкинский сюжет, изображая в финале главного героя одиноким, тоскующим и умирающим от чахотки.

[11] Важно при этом отметить, что сюжет «жизни втроем» намечается как возможный и не реализуется в «Обломове» дважды. Эффект комического удвоения этого мотива возникает, когда Обломов, в свою очередь, предлагает Штольцу и Ольге присоединиться к его совместной жизни с Агафьей Матвеевной: «Да выпей, Андрей, право, выпей: славная водка! Ольга Сергевна тебе этакой не сделает! — говорил он нетвердо. — Она споет “Casta diva”, а водки сделать не умеет так! И пирога такого с цыплятами и грибами не сделает! ‹…› Славная баба Агафья Матвевна! Эх, Андрей! Переезжай-ко сюда с Ольгой Сергевной, найми здесь дачу: то-то бы зажили! В роще чай бы стали пить, в Ильинскую пятницу на Пороховые бы Заводы пошли, за нами бы телега с припасами да с самоваром ехала. Там, на траве, на ковре легли бы! Агафья Матвевна выучила бы и Ольгу Сергевну хозяйничать, право, выучила бы…» (436). Ср. интерпретацию сюжета романа Гончарова, предложенную М. Литовской и Е. Созиной: «Потенциальный треугольник в романе “Обломов”: Илья Ильич — Ольга Ильинская — Андрей Штольц — успешно для всех его сторон (хотя и не без потерь!) достраивается до новой фигуры, благодаря введению новой стороны — Агафьи Матвеевны Пшеницыной и благодаря двум бракам, которые, в общем, нельзя не признать благополучными» [Литовская, Созина: 265].

[12] Элизабет Джейн Макартур рассматривает роман Руссо как один из примеров «экстравагантного эпистолярного нарратива», при описании которого она использует оппозицию closure vs dynamics (завершенность/динамичность); см. об этом подробней в главе «The open dynamic of narrative: Mеtaphor and metonymy in Rousseau’s Julie» [MacArthur 1990: 185–270].

[13] Эта идея была совершенно усвоена первыми читателями Руссо. «Конечно, “Новая Элоиза” — рассказ о любви, но когда читатели Руссо пытались передать чувства, которые она в них всколыхнула, они говорили о любви к добродетели. ‹…› [Читатели в своих письмах] стремились рассказать ему, что отождествляют себя с его героями, что и они любили, грешили, страдали и решились вновь стать добродетельными в порочном и глухом к их несчастьям мире» [Дарнтон 2002: 287].

[14] Юлия приглашает недавно овдовевшую Клару, свою самую близкую подругу, адресата большей части ее писем, присоединиться к их с Вольмаром семейной жизни в Кларане, мотивируя это тем, что совместно можно лучше исполнять долг материнства: «Приезжай же, моя ненаглядная, мой ангел-хранитель, доверши дело рук твоих, порадуйся плодам твоих благодеяний. Будем жить одной семьей, ведь у нас с тобою одна душа, — самое дорогое наше достояние; ты будешь следить за воспитанием моих сыновей, а я за воспитанием твоей дочери. ‹…› Вместе мы вознесем сердца наши к тому, кто твоим предстательством вернул чистоту моей душе (имеется в виду господин Вольмар, муж Юлии. — О. Р.); и, не имея более никаких желаний в этом мире, мы в лоне семьи, исполненной невинности и дружбы, будем в спокойствии душевном ожидать перехода в иную жизнь» (343). Госпожа Д’Орб с дочерью переезжает к супругам де Вольмар. В дальнейшем и милорд Эдуард принимает предложение господина де Вольмара переехать в Кларан и жить там со своими друзьями «до конца дней своих».

[15] А. Л. Зорин отмечает взаимный характер принесенных жертв всех участников запутанной истории любви и дружбы братьев Тургеневых и сестер Соковниных: «Количество взаимных пожертвований в этом небольшом кружке оказалось исключительно высоким и достойным персонажей “Новой Элоизы”, тоже постоянно приносивших себя и свои чувства в жертву друг другу» [Зорин 2016: 355].

[16] Ср. с анализом обстоятельств одновременного ведения Андреем Тургеневым личного дневника и интенсивной переписки, в частности факта включения им в свой дневник личных писем Екатерины Соковниной в ситуации обладания самими письмами в оригинале [Зорин 2016: 366]. Если оглядываться на подобные реальные случаи, то отсутствие в романе Руссо личных дневников героев оказывается значимым.

[17] См. о проявлениях (женской) ипохондрии в культурной ситуации XVIII в. в главе «Hypochondria and hysteria: Sensibility and the physicians» в [Mullan 1988].

[18] Трудно избежать читательского и исследовательского соблазна представить, каким могло бы быть продолжение романа, посвященное описанию жизни в Кларане всех его обитателей в отсутствие Юлии, объединенных памятью об умершей. В логике историколитературных типологий (в частности, в романтической перспективе) вполне просматривается печальная жизнь все больше и больше разобщающихся, отчуждающихся друг от друга и впадающих в меланхолию и волевое бессилие героев.

[19] Аналогичный эффект фиксирует А. Л. Зорин в истории Тургенева: «Андрей Иванович не мог по-настоящему открыть свое сердце ни Анне Михайловне, выступавшей в роли конфидентки своей сестры, ни друзьям, которые были поверенными его тайн. Чем большее количество близких людей оказывались посвящены в его отношения с Екатериной Михайловной, тем глубже ему надо было таить свои истинные чувства» [Зорин 2016: 368].

[20] Любопытно, что в знаменитой драматической истории взаимоотношений Наталии Герцен с мужем, Александром Герценом, и Георгом Гервегом Натали, признававшая, что тень Жан-Жака витала над сценой, и перечитывавшая в самый разгар событий «Новую Элоизу», вначале мечтала превратить две семьи в коммуну и поселиться всем вместе гденибудь в укромном уголке, желательно — на Женевском озере. Помешало осуществлению этих планов неожиданное для его участников развитие событий: Натали и Гервег стали любовниками (подробней об этом см.: [Паперно 1996: 121–122; Литовская, Созина 2004: 258–262]). Рахметов в романе Чернышевского «Что делать?» удивляется тому, что Вере Павловне так трудно решиться на жизнь втроем, предложенную ей Лопуховым: «Из-за каких пустяков какой тяжелый шум! Сколько расстройства для всех троих, особенно для вас, Вера Павловна! Между тем как очень спокойно могли бы вы все трое жить по-прежнему, как жили за год, или как-нибудь переместиться всем на одну квартиру, или иначе переместиться, или как бы там пришлось, только совершенно без всякого расстройства, и попрежнему пить чай втроем, и по-прежнему ездить в оперу втроем. К чему эти мученья? К чему эти катастрофы?» [Чернышевский 1975: 227].

[21] О других аспектах жанра письма в произведениях Гончарова см., например: [Недзвецкий 2000].

[22] Ср. с опытом визуализации сюжета этого произведения, предпринятого Никитой Михалковым в фильме-экранизации «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (1979), отличительной чертой которого является как раз сознательное усиление мотива жизни втроем и преобладания ситуаций, при которых в кадре одновременно оказываются все трое персонажей.

[23] О двойной зависимости Юлии — одновременно от Вольмара и от Сен-Пре — как о типичной для статуса женщины в европейской культурной ситуации XVIII в. см. остроумную статью Надин Беренгье [Bérenguier1997].

[24] Взаимное признание исключительных нравственных качеств друг друга имеет место и в отношениях Сен-Пре и Вольмара в романе Руссо (см., например: 354, 361–362).